Eine soziale Wärmewende für Mieter*innen

Damit die Energiewende im Gebäudesektor gelingt, müssen Wohnhäuser dringend saniert und erneuerbare Wärmeerzeuger eingesetzt werden. Wer eine Wohnung mietet, kann solche Investitionsentscheidungen nicht selbst treffen – und trägt die Kosten dafür über höhere Mieten mit. Insbesondere Haushalte mit geringeren Einkommen wohnen zur Miete. Die Wärmewende für Mietwohnungen zu gestalten, ist also eine der wichtigsten sozialen Fragen. Politische Instrumente gäbe es.

Die Nutzung von Gebäuden verursacht etwa 30 % der CO2-Emissionen (Umweltbundesamt 2023). Die Wärmewende baut technisch auf zwei Säulen auf, um die Emissionen zu reduzieren: zum einen dem Austausch fossiler Kessel (Gas, Heizöl, Kohle) zugunsten erneuerbarer Wärmeerzeuger (Wärmepumpe, Biomasse, grüne Fernwärme, Solarthermie) und zum anderen auf mehr Energieeffizienz, vor allem durch das Dämmen der Gebäudehülle. Sowohl Heizungen als auch Bauteile der Gebäudehülle (Außenwand, Dach, Fenster) haben lange Lebensdauern und sind erst nach über 25 Jahren wieder sanierungsbedürftig. In Anbetracht unseres Ziels, 2045 ohne Emissionen zu heizen, heißt das konkret: Jede fossile Heizung, die jetzt noch eingebaut wird und jede „Pinselsanierung“ eines Bauteils ohne Dämmung, ist eine verpasste Chance – oder anders gesagt eine volkswirtschaftlich verlorene Investition. Das gilt es zu verhindern, wenn wir kosteneffizient unsere Klimaziele einhalten wollen.

Aus diesem Grund hat die Bundesregierung 2023 das Gebäudeenergiegesetz novelliert. Dieses „Heizungsgesetz“ schreibt vor, dass ab 2024 (fast) jede neu eingebaute Heizung zu mindestens 65 Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben werden muss – was im Detail wann gilt, veranschaulicht die Infografik des BDEW (2024). Das Gebäudeenergiegesetz wurde medial stark kritisiert. Ein Hauptargument gegen das Gesetz waren die hohen Kosten vor allem für einkommensschwache Haushalte.

Die Wärmepumpe ist nicht immer teurer

Richtig ist, dass erneuerbare Wärmeerzeuger in der Anschaffung teurer sind. Zum Vergleich: Ein Gaskessel für ein Mehrfamilienhaus mit sechs Wohnungen kostet circa 15.000 Euro, eine Wärmepumpe circa 60.000 Euro. In einem Großteil der Bestandsgebäude können Wärmepumpen effizient betrieben werden (Fraunhofer ISE, inatech und KIT, 2023). Aber nicht in allen. In diesem Fall kommen Zusatzkosten für größere Heizkörper und ggf. eine energetische (Teil-)Sanierung hinzu.

Falsch hingegen ist die Aussage, dass eine Wärmepumpe immer teurer sei, als weiter mit einem Gaskessel zu heizen. Dazu ein Rechenbeispiel: Mit einem Extra-Stromtarif für Wärmepumpen kostete 2023 Strom 37 ct/kWh (Bundesnetzagentur 2023, S.196). Über eine Laufzeit von 25 Jahren kommen in einem durchschnittlich effizienten Mehrfamilienhaus (500 m2 Wohnfläche, Energiebedarf von 140 kWh pro m2 und Jahr) so 216.000 Euro für das Heizen mit einer mittel effizienten Wärmepumpe (JAZ=3) zusammen. Plus 60.000 Euro Installationskosten ergibt das 276.000 Euro für 25 Jahre Heizen mit einer Wärmepumpe. Gas kostete 2023 15 ct/kWh (Bundesnetzagentur 2023, S.275). Die Bundesregierung rechnet selber damit, dass der CO2-Preis in Zukunft stark ansteigen wird von aktuell 35 Euro pro Tonne CO2 auf bis zu 350 Euro in 2045 (Umweltbundesamt 2022). Berücksichtigt man diese Kosten ergeben sich für das Heizen mit einem neuen Gaskessel inklusive Investition 345.000 Euro. Zusätzlich fördert die Bundesregierung den Einbau erneuerbarer Heizungen aktuell bis zu 70 Prozent. Bei einer Förderung von 50 Prozent spart die Wärmepumpe nach 25 Jahren in unserem Rechenbeispiel gegenüber dem Gaskessel 100.000 Euro, also 4.000 Euro pro Jahr.

Insgesamt ist das „Heizungsgesetz“ ein wichtiger Baustein für die Wärmewende (Öko-Institut 2023).

Welche Kosten tragen die Mieter*innen?

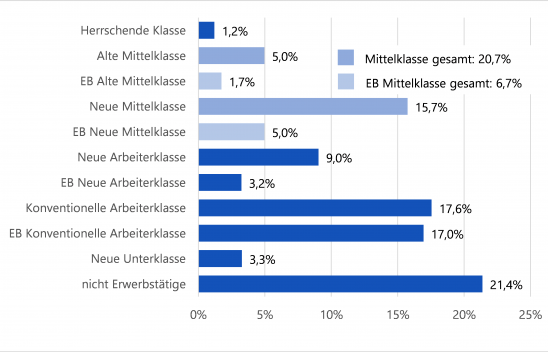

In der Debatte um die sozialen Aspekte des Gebäudeenergiegesetzes standen vor allem Hauseigentümer*innen im Mittelpunkt. In Deutschland wohnt allerdings über die Hälfte aller Haushalte zur Miete (53 Prozent). Das sind rund 21,6 Millionen Haushalte. Damit liegt Deutschland weit über dem europäischen Durchschnitt. Besonders in den unteren Einkommensgruppen mieten ein Großteil der Haushalte ihre Wohnung. Die ärmsten 10 Prozent der Haushalte in Deutschland wohnen zu 91 Prozent zur Miete. In den einkommensstärksten 10 Prozent sind es nur 22 Prozent (Öko-Institut, 2022).

Vermietende können die Kosten für den Einbau einer modernen, klimafreundlichen Heizung auf die Mietenden umlegen. Für diese sogenannte Modernisierungsumlage gilt aber für den Heizungstausch eine Kappungs-, also Obergrenze von 50 Cent pro m2 und Monat. Diese schützt Mietende effektiv vor Mieterhöhungen nach einer Modernisierung. Bei einer Wohnungsgröße von 100 m2 bedeutet das maximale Mehrkosten von 50 Euro pro Monat. Zum Vergleich: Dieser Wert wird bei einer Gasheizung bei einem CO2-Preis von circa 210 Euro pro Tonne CO2 ebenfalls erreicht.

Haushalte mit geringen Einkommen spüren steigende Mieten oder Energiekosten besonders stark. Obwohl diese Haushalte im Durchschnitt niedrigere Kosten für Wärmeenergie haben als Haushalte mit höheren Einkommen, ist die Belastung durch diese Kosten – gemessen am verfügbaren Einkommen der Haushalte – viel höher als für Haushalte mit hohem Einkommen. Im Jahr 2021 haben die ärmsten 10 Prozent der mietenden Haushalte durchschnittlich 4,4 Prozent ihres Einkommens für Heizkosten aufgewendet. 2022 waren es infolge der Gaskrise sogar 8 Prozent. Aber auch mietende Haushalte mit mittlerem Einkommen haben rund 2 Prozent ihrer Einkommen in 2021 bzw. 4 Prozent in 2022 für das Heizen ausgegeben. Bei diesen Berechnungen wurde bereits berücksichtigt, dass viele Haushalte mit geringem Einkommen Unterstützung bei ihren Unterkunfts- und Heizkosten durch Transferleistungen wie zum Beispiel Bürgergeld und Wohngeld bekommen (Öko-Institut, 2022).

Wenn durch klimapolitische Instrumente wie zum Beispiel die CO2--Bepreisung die Kosten von fossilen Brennstoffen weiter steigen, sind einkommensschwache Haushalte im Mietbestand davon besonders betroffen.

Haushalte, die ihren Energiebedarf nicht decken können oder nur, wenn sie einen signifikanten Teil ihres Einkommens dafür aufwenden, werden oft als „energiearm“ bezeichnet. In der Forschung werden drei Ursachen für Energiearmut hervorgestellt:

- Bei geringem Einkommen sind selbst niedrige, absolute Energiekosten oft eine große Belastung.

- Hohe Energiepreise können auch oft zu hohen Ausgaben führen, selbst wenn effizient geheizt wird.

- Eine geringe Energieeffizienz des Gebäudes führt dazu, dass viel Energie benötigt wird, um ein angemessenes Temperaturniveau in der Wohnung zu erreichen.

Damit werden auch die möglichen Stellschrauben – Einkommen, Preise und Energieeffizienz – um das Problem zu bekämpfen, deutlich. Haushalte mit geringem Einkommen werden bereits durch Sozialleistungen unterstützt, aber um die Dekarbonisierung im Gebäudesektor voranzutreiben, sollten (und werden) Energiepreise für fossile Heizungsträger steigen. Daher ist es wichtig, dass insbesondere vulnerable Gruppen nachhaltig durch gezielte Energieeffizienzmaßnahmen unterstützt werden. Der Verbesserung der Energieeffizienz ist nicht nur aus ökologischer Perspektive der Vorzug zu geben. Sie kann Haushalte nachhaltig vor weiteren Preissteigerungen schützen und stellt sicher, dass alle Haushalte von der Wärmewende profitieren. Die Wärmewende kann somit dazu beitragen, die gesellschaftliche Teilhabe von einkommensschwachen Haushalten zu steigern.

Die Ursache für eine geringe Energieeffizienz ist der Zustand des Gebäudebestands. Haushalte mit niedrigen Einkommen können meistens allein schon deshalb nicht in Energieeffizienzmaßnahmen investieren, weil ihnen das Gebäude, in dem sie wohnen, nicht gehört. Es ist also eine Frage der Eigentumsverhältnisse.

Vorschläge für eine soziale Wärmewende

Eigentümer*innen können gezielt durch einkommensabhängige Förderung unterstützt werden. In der Bundesförderung für effiziente Gebäude ist seit Ende 2023 ein Einkommensbonus von zusätzlichen 30 Prozent für den Heizungstausch vorgesehen. Insgesamt kann der Einbau eines erneuerbaren Wärmeerzeugers mit bis zu 70 Prozent gefördert werden. Nach diesem Vorbild könnten alle Förderprogramme einkommensabhängig gestaltet werden. So könnte auch die Förderung für energetische Sanierungen (Dämmung) einkommensabhängig gestaffelt werden. Ebenfalls lobend hervorzuheben ist der bestehende Förder-Bonus von 10 Prozent für besonders ineffiziente Gebäude (KfW-Bank 2024). Außerdem sind die Möglichkeiten, zinsverbilligte Kredite für Sanierungen zu bekommen, gut und wichtig – gerade für Eigentümer*innen mit wenig finanziellen Rücklagen.

Diese Ansätze funktionieren bei Haushalten, denen ihr Wohngebäude gehört. Von Energiearmut betroffene Haushalte wohnen jedoch zum Großteil zur Miete. Die Frage, wer für den Klimaschutz im vermieteten Bestand zahlt, ist komplizierter. Die sogenannte Modernisierungsumlage, durch die auch Kosten für neue Heizungen und Dämmmaßnahmen auf die Mietenden umgelegt werden, erhöht die Kaltmiete dauerhaft, sodass Mietende einen erheblichen Teil dieser Kosten tragen. Eine faire Aufteilung kann erreicht werden, indem die Modernisierungsumlage abgesenkt wird und Vermietende dafür Förderung in Anspruch nehmen („Drittelmodell“ des ifeu, 2024).

Änderungen an der Modernisierungsumlage schützen jedoch nur Menschen in bestehenden Mietverhältnissen. Zieht ein neuer Mieter ein, können Vermietende in der Regel die Miete auf die ortsübliche Vergleichsmiete erhöhen. Dieser Benchmark ergibt sich aus bestehenden Mieten und wird immer wieder aktualisiert. Das Ergebnis ist eine sich selbst verstärkende Dynamik, die Mietpreise in nachgefragten Mietmärkten ansteigen lässt – auch ohne dass sich die Wohnqualität oder die Energieeffizienz verbessert. Das macht es schwierig, für Vermietende Anreize zur Sanierung zu schaffen. Eine Lösung sind ordnungsrechtliche Vorgaben in Form von Mindesteffizienzstandards, die Sanierungen von besonders ineffizienten Gebäuden vorschreiben (Öko-Institut et al., 2022). Fordern und fördern müssen dabei im Gleichschritt gehen: Schafft man Sanierungsanforderungen, ist es wichtig, entsprechende Förderung bereitzustellen, um niemanden zu überfordern.

Förderung senkt meist zuallererst die Kosten für Eigentümer*innen. In Zeiten begrenzter Fördertöpfe müssen Fördergelder Menschen mit geringen Einkommen erreichen, die vermehrt zur Miete wohnen. Energetische Sanierung und neue Heizungen dürfen nicht das Angebot an bezahlbarem Wohnraum reduzieren, weil er nach der Sanierung teurer weitervermietet wird. Es darf nicht so gefördert werden, dass einseitig die Gewinne von Vermietenden steigen. Eine Lösung können Förderprogramme mit gleichzeitiger Mietpreisbindung sein wie im sozialen Wohnungsbau üblich. Ein weiterer Ansatz ist die verstärkte, gezielte Förderung von Quartieren, in denen bekannterweise viele einkommensschwache Haushalte leben – zum Beispiel durch eine Weiterentwicklung der Städtebauförderung.

Grundsätzlich stellt sich die Frage, ob und wie viel Geld mit dem begrenzten Gut Wohnraum und dem Grundrecht Wohnen verdient werden darf. Rekommunalisierung von Wohnraum und die strukturelle Stärkung von nicht-gewinnorientierten Vermietern wie Wohnungsbaugenossenschaften können ein weiteres Puzzlestück sein, um langfristig energieeffizienten und bezahlbaren Wohnraum zu schaffen.

Vorbilder für sozial verträgliche Wärmewende in Europa

In Europa gibt es weitere Beispiele, wie sozial progressiver Klimaschutz gelingen kann. Im französischen Lille gibt es sogenannte One-Stop-Shops, die eine Mediation zwischen Mietenden und Vermietenden anbieten, um Energieeffizienzmaßnahmen durchzusetzen und Finanzierungsoptionen zu besprechen. In Frankreich gibt es auch Förderprogramme für Energieeffizienzmaßnahmen, die an Vermietende gerichtet sind und eine Mietpreisbindung beinhalten. So wird die Sanierung im vermieteten Bestand gefördert und gleichzeitig steigen die Mietpreise für einen bestimmten Zeitraum nicht. In Irland wurde ein Programm eingeführt, in dem private Vermietende mit ein bis drei Wohnungen gezielt unterstützt werden. Regulierungen wie Mietverbote für energieineffiziente Gebäude werden diskutiert, sind jedoch schwierig durchzusetzen, da der Mietmarkt insbesondere in größeren Städten bereits angespannt ist. Viele andere Programme richten sich an Eigentümer*innen, die in ihrem Haus wohnen, da weniger Haushalte zur Miete wohnen als in Deutschland.

Die Wärmewende im vermieteten Bestand ist der herausforderndste Teil der Energiewende: Hohe Investitionskosten, Millionen unterschiedliche Gebäudeeigentümer, die vom Klimaschutz überzeugt werden müssen, ein Investor-Nutzer-Dilemma und lange Lebensdauern von Gebäudetechnik und ‑hülle. In den nächsten Jahrzehnten werden viele Milliarden Euro in Klimaschutzmaßnahmen in Gebäuden investiert. Durch die Anpassung der politischen Rahmenbedingungen bietet die Wärmewende aber auch eine einmalige Chance für mehr soziale Gerechtigkeit, indirekte Umverteilung und die Schaffung von krisenfest erneuerbar beheiztem und dadurch bezahlbarem Wohnraum.

Literaturverzeichnis

BDEW (2024): Übersicht zum Kern der 65% EE-Anteil-Regelung im GEG. https://www.bdew.de/energie/uebersicht-zum-kern-der-65-ee-anteil-regelung-im-geg/

Bundesnetzagentur (2023): Monitoringbericht 2023. https://data.bundesnetzagentur.de/Bundesnetzagentur/SharedDocs/Mediathek/Monitoringberichte/MonitoringberichtEnergie2023.pdf

Fraunhofer ISE, Inatech, KIT (2023): Wärmepumpen für Mehrfamilienhäuser im Bestand. Low-Ex-Konzepte für die Wärmeversorgung von Mehrfamilien-Bestandsgebäuden. http://www.lowex-bestand.de/wp-content/uploads/2023/10/Handreichung_WP-im-MFH-Bestand_final.pdf

Ifeu (2024): Klimaschutz in Mietwohnungen: Modernisierungskosten fair verteilen. Kurzstudie zur Weiterentwicklung und Aktualisierung des „Drittelmodells“. https://www.bund.net/service/publikationen/detail/publication/klimaschutz-in-mietwohnungen-modernisierungskosten-fair-verteilen/

Öko-Institut (2022): Wie wohnt Deutschland? Wohnsituation, Wohnkosten und Wohnkostenbelastungen von Haushalten in Deutschland. https://www.oeko.de/fileadmin/oekodoc/Wie-wohnt-Deutschland-_Wohnsituation-Wohnkosten-Wohnkostenbelastung.pdf

Öko-Institut, Stefan Klinski, prognos, BBH (2022): Mindestvorgaben für die Gesamteffizienz von Bestandsgebäuden. Einsparwirkungen und rechtliche Realisierbarkeit verschiedener Ausgestaltungsvarianten. https://www.bfee-online.de/SharedDocs/Downloads/BfEE/DE/Effizienzpolitik/ww_vorgaben_bestandsgebaeude_bericht.html

Öko-Institut (2023): Das „Heizungsgesetz“ ist ein wichtiger Baustein für die Wärmewende. Blog-Beitrag. https://www.oeko.de/blog/das-heizungsgesetz-ist-ein-wichtiger-baustein-fuer-die-waermewende/

KfW-Bank (2024): Worst Performing Building (WPB) – die neue Gebäudekategorie. https://www.kfw.de/inlandsfoerderung/Bundesf%C3%B6rderung-f%C3%BCr-effiziente-Geb%C3%A4ude/Worst-Performing-Building-(WPB)/

Umweltbundesamt (2022): Rahmendaten für den Projektionsbericht 2023. https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/479/publikationen/factsheet_rahmendaten_fuer_den_projektionsbericht_2023_fuer_deutschland.pdf

Umweltbundesamt (2023): Energiesparende Gebäude. https://www.umweltbundesamt.de/themen/klima-energie/energiesparen/energiesparende-gebaeude#gebaude-wichtig-fur-den-klimaschutz

Malte Bei der Wieden und Viktoria Noka 2024, Eine soziale Wärmewende für Mieter*innen, in: sozialpolitikblog, 23.05.2024, https://difis.org/blog/?blog=117 Zurück zur Übersicht

Malte Bei der Wieden ist seit 2022 wissenschaftlicher Mitarbeiter (Senior Researcher) am Öko-Institut im Bereich Energie und Klimaschutz. Ein Fokus seiner Arbeit liegt auf der Entwicklung von Szenarien zur Transformation der Wärmeversorgung, wofür er unter anderem ein simulatives Bottom-Up Gebäudebestandsmodell nutzt und weiterentwickelt. Thematisch befasst sich Malte Bei der Wieden verstärkt mit energetischen Mindesteffizienzstandards für Bestandsgebäude (MEPS) und der Wärmewende im vermieteten Bestand. Zuvor war er von 2019 bis 2021 in der Projektentwicklung Erneuerbarer Energien tätig. Malte Bei der Wieden absolvierte das Bachelorstudium „Umweltingenieurwesen“ und das Masterstudium „Nachhaltige Energietechnik“ an der TU Braunschweig.

Bildnachweis: Öko-Institut e.V.

Dr. Viktoria Noka ist wissenschaftliche Mitarbeiterin (Senior Researcher) im Bereich Energie und Klimaschutz und seit 2018 am Öko-Institut. Als Sozialwissenschaftlerin hat sie umfangreiche Erfahrung in der qualitativen Literaturrecherche und Erstellung von wissenschaftlichen Texten. Ihr Forschungsschwerpunkt liegt auf Energiearmut, Effort-Sharing-Sektoren und die Erfassung und Bewertung relevanter Maßnahmen und Instrumente in der EU. In diesen Bereichen hat sie auch Erfahrung zur Gestaltung und Leitung von Webinaren und Online-Workshops gesammelt. Im Jahr 2023 promovierte sie an der University of Glasgow zum Thema der Anti-Atomkraftbewegung in Deutschland.

Bildnachweis: Öko-Institut e.V.