Lauterbachs Hitzeschutzplan: Sozialpolitik darf nicht fehlen!

Auf den Plan aus dem Bundesgesundheitsministerium haben manche gewartet wie auf den Sommerregen nach langer Trockenperiode. Ein nationaler Hitzeaktionsplan ist sinnvoll, schreibt Dorothea Baltruks vom Center for Planetary Health Policy (CPHP). Dieser sollte Länder, Kommunen und Gesundheitsfachleute unterstützen und Präventions- sowie Klimaanpassungsstrategien sinnvoll ergänzen.

Endlich! – Das haben sicher viele gedacht, die sich mit den gesundheitlichen Auswirkungen des Klimawandels beschäftigen, als Gesundheitsminister Karl Lauterbach am bundesweiten Hitzeaktionstag vor zwei Wochen bei der gemeinsamen Bundespressenkonferenz mit der Deutschen Allianz Klimawandel und Gesundheit e.V. (KLUG), dem Deutschen Pflegerat und der Bundesärztekammer die Entwicklung eines nationalen Hitzeschutzplans ankündigte. Seit Jahren warnen Gesundheitsexpert*innen vor Hitze, der größten durch den Klimawandel verstärkten Gesundheitsgefahr in Deutschland (Traidl-Hoffmann & Trippel 2021). Doch bislang haben nur einzelne Kommunen, einzelne Pflege- und Gesundheitseinrichtung sowie einzelne Praxen Hitzeschutzpläne entwickelt und umgesetzt. Der Bund verwies meist an Länder und Kommunen und förderte vereinzelte Projekte. Das Anfang des Jahres vorgestellte Gutachten des Sachverständigenrats zur Begutachtung der Entwicklung im Gesundheitswesen kam zu dem Schluss: Unser Gesundheitswesen ist nicht ausreichend auf zunehmende Hitzewellen vorbereitet (SVR 2023).

In unserem Nachbarland sieht das anders aus. Nach der Hitzewelle im Jahr 2003 mit 70.000 vorzeitigen Todesfällen in Europa (Robine et al. 2007) führte Frankreich einen nationalen Hitzeaktionsplan mit klar definierten Verantwortlichkeiten und Aufgaben für die beteiligten Akteur*innen und einem dreistufigen Eskalationssystem ein. Dies will Lauterbach sich jetzt zum Vorbild nehmen – auch wenn unsere föderalen Strukturen und die Rolle der Selbstverwaltung zum Teil andere Prozesse verlangen als das zentralisierte Frankreich.

Gute Informations- und Aufklärungsmaterialien zu den Gesundheitsgefahren von Hitze gibt es inzwischen auch in Deutschland, zum Beispiel von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) für die allgemeine Bevölkerung, von KLUG für Gesundheitsfachleute und nun auch vom Bundesgesundheitsministerium (BMG) für Kommunen. Die Frage ist: Wie erreichen diese Informationen insbesondere vulnerable Gruppen, pflegende Angehörige, politische Entscheidungstragende und Verwaltungsfachleute in Kommunen sowie Beschäftigte im Gesundheitswesen? Wie können die Empfehlungen so umgesetzt werden, dass auch wirklich weniger Menschen an den Folgen von Hitze leiden oder gar sterben?

Hitzeaktionspläne in Gesundheitseinrichtungen und Kommunen fehlen oft

Klar ist: Hitzeschutz ist eine Gemeinschaftsaufgabe, bei der alle Verantwortung übernehmen müssen. Ja, Gesundheitseinrichtungen brauchen zusätzliche Ressourcen, um Hitzebelastung durch bauliche Maßnahmen zu reduzieren. Doch bei einer Umfrage des CPHP unter Führungskräften in Gesundheitseinrichtungen im vergangenen Jahr gab ein Viertel der Befragten an, nicht zu wissen, ob die Gebäude und Infrastruktur ihrer Einrichtung auf Gefährdung etwa durch Extremwetterereignisse wie Hitze, Stürme, Fluten und Schwachstellen analysiert werden. Ebenso viele wussten nicht, ob Hitzeaktionspläne existieren und umgesetzt werden (Baltruks et al. 2022). Hitzeschutz als Führungsaufgabe ist also noch nicht überall angekommen. Fast 50 Prozent der Städte und Gemeinden hatten im Jahr 2021 noch nicht einmal geplant, einen Hitzeaktionsplan zu erstellen (SRU 2023). Trotz klarer Faktenlage und wachsendem Bewusstsein über die Risiken von Hitze, ist also zu wenig zu langsam in Gang gekommen.

Wie sinnvoll ist ein nationaler Hitzeaktionsplan wie Lauterbach ihn angekündigt hat im föderalen Deutschland? Aus meiner Sicht: durchaus sinnvoll – vor allem in Bezug auf Aktivitäten, die auf Bundesebene geregelt werden müssen oder sollten, zum Beispiel das Monitoring von hitzebezogener Sterblichkeit und Krankheitslast, nationale Informationskampagnen und die Etablierung eines bundesweiten Hitzewarnsystems. Auch eine Zielsetzung, an der sich Länder und Kommunen orientieren können, ist wichtig. Die gemeinschaftliche Umsetzung und genaue Ausformulierung von Hitzeaktionsplänen müssen letztlich kommunal und in den Einrichtungen erfolgen. Es muss nicht jede Kommune das Rad neu erfinden. Seit 2008 gibt es von der Weltgesundheitsorganisation Empfehlungen für Hitzeaktionspläne und inzwischen vom Berliner Hitzeschutzbündnis verschiedene Musterhitzeaktionspläne. Klar muss sein, welche Unterstützung von Bundes- und welche von Landesebene kommt.

Fraglich ist, wie sich der nationale Hitzeaktionsplan sich zum geplanten Klimaanpassungsgesetz (BMUV 2023) und der sich gerade in Überarbeitung befindlichen Deutschen Klimaanpassungsstrategie verhalten wird. Auch der neue Nationale Präventionsplan (Sozialdemokratische Partei Deutschland et al. 2021) ist hier relevant, insbesondere in Bezug auf die Aufgaben des Öffentlichen Gesundheitsdienstes sowie die Bedeutung der Verhaltensprävention. Eine Bundesrahmengesetzgebung für Hitzeschutz ist sinnvoll, wenn sie die verschiedenen politischen Initiativen auf Bundesebene mit gleichen oder ähnlichen Zielen verbindet.

Klimaschutz und Klimagerechtigkeit sind Fundamente des Hitzeschutzes

Bei aller Zuversicht über die zunehmenden Hitzeschutzaktivitäten sollten wir zwei Dinge nicht vergessen:

Erstens, die vorwiegend vom globalen Norden verursachten ökologischen Katastrophen wirken sich bereits jetzt in vielen Ländern mit weniger ausgebauten Sozialstaaten und öffentlichen Infrastrukturen gravierend aus. Wir sollten die Hitzegefahr in Deutschland ernst nehmen, aber auch anerkennen, dass Millionen Menschen im globalen Süden jedes Jahr durch zunehmende Hitzeperioden, Dürren, Überschwemmungen und andere durch die Klimakrise verstärkte Extremwetterereignisse ihre Ernten, ihr Zuhause, ihre Lebensgrundlagen und allzu oft auch ihre Leben verlieren (IPCC 2022). Währenddessen kommt der globale Norden seit Jahren weder seinen Klimaschutz- noch seinen finanziellen Verpflichtungen laut Pariser Klimaabkommen nach. Ein essentieller Bestandteil von Hitzeschutzpolitik muss daher vor allem die konsequente und schnelle Reduktion der Treibhausgasemissionen sein.

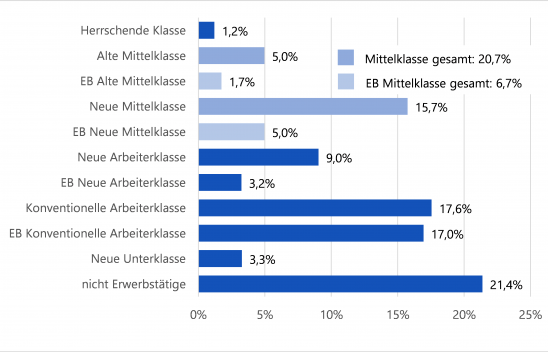

Denn zweitens sind die Möglichkeiten zur Klimaanpassung begrenzt und werden immer schwieriger und kostspieliger je zögerlicher Klimaschutz, der wirkungsvoll und sozial gerecht ist, betrieben wird. In einer Demokratie kann die notwendige sozial-ökologische Transformation nur gelingen, wenn nicht nur auf die technische Effektivität von Maßnahmen geguckt, sondern auch Gerechtigkeit und Zusammenhalt fokussiert werden. Menschen, die am wenigsten zur Klimakrise beitragen, sind am stärksten durch ihre Auswirkungen gefährdet: Dazu gehören Wohnungslose oder Menschen in hitzeanfälligen Wohnverhältnissen, wie Dachgeschossen und Wohnungen mit schlechter thermischer Isolierung, und urbanen Hitzeinseln, also Orten in der Stadt die sich stärker aufwärmen als umliegende Gebiete. Darüber hinaus sind Babys und Kleinkinder oder jene, die draußen zum Beispiel in Bau- oder Landwirtschaft arbeiten, Menschen mit bestimmten Behinderungen oder Vorerkrankungen, Hochaltrige sowie Menschen mit Fluchterfahrungen besonders gefährdet (Romanello et al. 2021).

Hitzeschutz gehört auch in die Sozialpolitik

Die Sozial- und Gesundheitspolitik muss also sowohl im Klimaschutz als auch in der Klimaanpassung maßgeblich dazu beitragen, dass die Resilienz von Individuen und Sozialstaat gestärkt wird. Aufklärung ist wichtig, aber das individuelle Handeln muss auch von gesundheitsschützenden Rahmenbedingungen ermöglicht werden. So muss Hitzeschutz beispielsweise stärker im Arbeitsschutz verankert werden, um Arbeitnehmer*innen von Erntehelfer*innen bis hin zu Paketlieferant*innen besser zu schützen (Schoirer et al. 2021). Die Städteplanung und -verwaltung muss Frischluftschneisen und Grünflächen, öffentliche Trinkwasserbrunnen und Toiletten sowie öffentliche Kühlungsorte bereitstellen und bekanntmachen (SRU 2023). Im Gesundheitswesen Tätige – vor allem jene, die nah an Patient*innen und damit oft vulnerablen Menschen arbeiten, wie die Pflege, Hebammen, Ergo- und Physiotherapie, aber auch Apotheker*innen, Sozialarbeiter*innen und Ärzt*innen – sollten aktiv das Gespräch über Hitzeschutz suchen, Beratung zu Verhaltensänderungen anbieten und Anpassungen in der eigenen Behandlung vornehmen. Dazu braucht es neben Hitzethemen in Aus- und Weiterbildung auch die Befähigung der verschiedenen Gesundheitsberufe – nicht nur der vom BMG genannten Hausärzt*innen – zum aufsuchenden Kontakt vulnerabler Menschen, sowie Zeit und den interdisziplinären Austausch. Das BMG will erstmal ein Gutachten zur Erreichbarkeit vulnerabler Gruppen erstellen lassen (BMG 2023). Dabei ist die Frage vielleicht eher, wie das vorhandene Wissen und die verschiedene Expertise der vielen relevanten Berufsfelder zum Ziel des Hitzeschutzes eingesetzt und verbreitet werden können.

Die Liste der notwendigen Arbeitsfelder ist lang – genug Gesprächsstoff also für die geplante interministerielle Arbeitsgruppe sowie die „Konzertierte Aktion Hitze“ mit zentralen Akteur*innen des Gesundheitssektors, die das Gesundheitsministerium einberufen will (BMG 2023). Auf diese Liste sollten auch gleich die anderen Gesundheitsrisiken des Klimawandels und weiterer ökologischer Krisen gesetzt werden, die das Gesundheitswesen und die Gesellschaft immer stärker beschäftigen werden.

Literatur:

Baltruks D., Mezger N.C.S., Schulz C.M., Voss M. (2022). Umsetzungsbereitschaft unter Ärzt:innen und Führungskräften für Klimaschutz und Nachhaltigkeit im Gesundheitswesen braucht Unterstützung. https://cphp-berlin.de/umsetzung-von-klimaschutz-und-nachhaltigkeit-unter-aerztinnen-und-fuehrungskraeften-im-gesundheitswesen-braucht-unterstuetzung/ (abgerufen am 27.06.2023).

Bundesgesundheitsministerium (2023). Hitzeschutzplan für Gesundheit – Impuls des BMG. https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/H/Hitzeschutzplan/30623_BMG_Hitzeschutzplan.pdf (abgerufen am 27.06.2023).

Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz (BMUV) (2023). Referentenentwurf eines Bundes-Klimaanpassungsgesetz. https://www.bmuv.de/gesetz/referentenentwurf-eines-bundes-klimaanpassungsgesetzes (abgerufen am 27.06.2023).

IPCC (2022): Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability. Contribution of Working Group II to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change.

Robine J.M. et al. (2007). Report on excess mortality in Europe during summer 2003. https://ec.europa.eu/health/ph_projects/2005/action1/docs/action1_2005_a2_15_en.pdf (abgerufen am 27.06.2023).

Romanello M.R. et al. (2021). The Lancet Countdown on health and climate change: code red for a healthy future. The Lancet 398(10311): 1619-1662.

Sachverständigenrat für Umweltfragen (2023). Sondergutachten: Umwelt und Gesundheit konsequent zusammendenken. https://www.umweltrat.de/SharedDocs/Downloads/DE/02_Sondergutachten/2020_2024/2023_06_SG_Umwelt_und_Gesundheit_zusammendenken.pdf?__blob=publicationFile&v=10 (abgerufen am 27.06.2023).

Sachverständigenrat zur Begutachtung der Entwicklung im Gesundheitswesen (SVR) (2023). Resilienz im Gesundheitswesen: Wege zur Bewältigung künftiger Krisen. Gutachten 2023. Berlin: Medizinisch Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft.

Schoierer J. et al. (2021). Hitzebelastungen im Arbeitssetting: die Sicht der Arbeitsmedizin. In: Günster C. et al. (eds.), Versorgungs-Report: Klima und Gesundheit. Berlin: Medizinisch Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft.

Sozialdemokratische Partei Deutschland, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, Freie Demokratische Partei (Hg.) (2021). Mehr Fortschritt wagen - Bündnis für Freiheit, Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit. https://www.spd.de/fileadmin/Dokumente/Koalitionsvertrag/Ko- alitionsvertrag_2021-2025.pdf (abgerufen am 27.06.2023).

Traidl-Hoffmann C. & Trippel K. (2021). Überhitzt. Duden ein Imprint von Cornelsen Verlag GmbH.

World Health Organization Europe (2008). Heat health action plans.

Dorothea Baltruks 2023, Lauterbachs Hitzeschutzplan: Sozialpolitik darf nicht fehlen!, in: sozialpolitikblog, 29.06.2023, https://difis.org/blog/?blog=69 Zurück zur Übersicht

Dorothea Baltruks ist wissenschaftliche Mitarbeiterin beim Centre for Planetary Health Policy (CPHP) und arbeitet zum Thema Klimaresilienz und ökologische Nachhaltigkeit des deutschen Gesundheitswesens. Sie studierte Internationale Politik (King’s College London) und erwarb einen Master in Vergleichender und Europäischer Sozialpolitik (London School of Economics). Sie arbeitete unter anderem als Referentin für die gesundheitspolitische Sprecherin der Grünen im Bayerischen Landtag und leitete das Ressort „Alter und Pflege“ beim European Social Network.

Bildnachweis: Ben Mangelsdorf