Sozialpolitik persönlich nehmen: Wie die Big-Five-Persönlichkeitsmerkmale Wohlfahrtseinstellungen beeinflussen

Die berühmten „Big-Five“-Persönlichkeitsmerkmale – Neurotizismus, Offenheit, Verträglichkeit, Gewissenhaftigkeit und Extrovertiertheit – sind in der Psychologie seit vielen Jahrzehnten ein bewährtes Konzept und Arbeitsinstrument. Die „Big Five“ erfassen die tieferen psychologischen Grundlagen, die die Sicht der Menschen auf die Welt beeinflussen und wie sie auf die verschiedenen Reize reagieren, die das Leben auf sie ausübt. Insbesondere ein Merkmal hat dabei Einfluss auf die Einstellung zum Wohlfahrtsstaat.

Neurotizismus: die scheinbare Ausnahme?

Persönlichkeitsmerkmale haben in letzter Zeit die Aufmerksamkeit von Forschenden auf sich gezogen, die sich mit politischen Einstellungen befassen. Oft wird angenommen, dass Neurotizismus die einzige der fünf Eigenschaften ist, die für die politische Ideologie und das Verhalten der Menschen praktisch keine Rolle spielt. Meine Forschungen mit Markus Tepe von der Universität Oldenburg legen jedoch genau das Gegenteil nahe. Wir fanden heraus, dass Neurotizismus besonders stark – wenn auch auf etwas paradoxe Art und Weise – mit der Einstellung der Menschen zum Wohlfahrtsstaat verbunden ist (Tepe und Vanhuysse 2020).

Neurotische Menschen neigen dazu, nicht gut mit Stress umgehen zu können. Sie machen sich viele Sorgen und werden leicht nervös. Sie sehnen sich psychologisch gesehen nach einer Absicherung gegen alle Arten von Stress, die das Leben für sie bereithält. Wir behaupten, dass eine solche Absicherung oder Sicherheit genau das ist, was Wohlfahrtsstaaten bieten. Durch verschiedene Programme der sozialen Absicherung stellen sie Ersatzeinkommen bereit und durch verschiedene Formen von Grundsicherung knüpfen sie soziale Sicherheitsnetze. Gerade weil sie sich leichter Sorgen machen, gestresster und nervöser sind, könnte man daher erwarten von Menschen, die in den drei Dimensionen des Neurotizismus (nicht gut mit Stress umgehen können, sich viele Sorgen machen, und schnell nervös werden) hohe Werte aufweisen, dass sie diese Sicherheitsnetze schätzen.

Markus Tepe und ich haben jedoch festgestellt, dass sie sich eher negativ über den Wohlfahrtsstaat im Allgemeinen äußern. Gleichzeitig scheinen neurotische Menschen auch die Sicherheit, die ihnen spezifische Programme des Wohlfahrtsstaates bieten, stärker zu benötigen, da sie sich beim Eintritt eines sozialen Risikos finanziell unsicherer fühlen und ausdrücklich wollen, dass der Staat (und nicht der Markt) ihnen in einem solchen Fall hilft.

Eine Zwiebeltheorie der sozialen Einstellungen

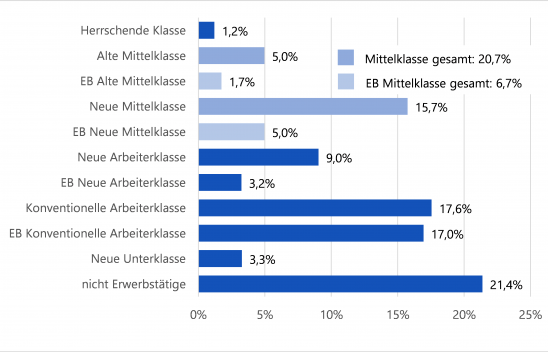

Wir machten uns auf dem Weg, den Zusammenhang zwischen den Big-Five-Persönlichkeitsmerkmalen und den Ansichten über den deutschen Sozialstaat anhand einer Stichprobe von mehr als 5.000 Bürger*innen in den Wellen 2002 und 2005 vom German Socio-Economic Panel (GSOEP), zu erkunden. Wir untersuchten das Niveau der Zufriedenheit mit dem sozialen Sicherungssystem insgesamt und wie sie sich persönlich fühlen würden, wenn sie durch spezifische soziale Risiken wie Arbeitslosigkeit, Krankheit, Pflegebedürftigkeit oder Alter finanzielle Unsicherheit erfahren würden. Mit anderen Worten: Wir wollten sowohl die allgemeine Zufriedenheit der Deutschen mit dem Sozialstaat insgesamt als auch ihre finanzielle Unsicherheit im Falle bestimmter Risiken, die durch spezifische sozialstaatliche Einzelprogramme abgedeckt werden können, untersuchen.

Wir haben zusätzlich untersucht, ob die Deutschen sich tatsächlich wünschen, dass der Sozialstaat einspringt und aushilft. Schließlich bieten die Märkte auch verschiedene Formen der sozialen Absicherung gegen Risiken wie Arbeitslosigkeit, Krankheit und Alter. Deshalb fragten wir die Teilnehmenden, ob sie eine Absicherung über den öffentlichen Sektor einer Absicherung über Märkte und private Unternehmen vorziehen würden.

Es ist klar, dass Persönlichkeitsmerkmale niemals der einzige Faktor sein können, der hier eine Rolle spielt; das Einkommen, das Geschlecht, das Alter, die frühe Erziehung und die Weltanschauung der Menschen spielen natürlich auch eine Rolle. Tepe und ich schlagen eine „Zwiebeltheorie der sozialen Einstellungen“ vor: Wie die Schichten einer Zwiebel werden die Einstellungen (die Zwiebel) wahrscheinlich auf verschiedenen Ebenen (den Schichten) der psychologischen Tiefe bestimmt. Wir vermuten, dass Persönlichkeitsmerkmale eine der tieferen Schichten bilden: in der Regel sind sie relativ starr und bleiben im Laufe der Zeit stabil.

Neurotiker*innen und der Wohlfahrtsstaat: eine paradoxe Beziehung

Selbst nachdem wir die verschiedenen anderen Zwiebelschichten wie Klasse, Alter, Einkommen und Geschlecht berücksichtigt hatten, stellten wir fest, dass Neurotizismus die Unzufriedenheit der Menschen mit dem Sozialstaat insgesamt erhöht. Auf die Frage „Wie zufrieden sind Sie mit der Kranken-, Arbeitslosen-, Renten- und Pflegeversicherung, d. h. mit dem Netz der sozialen Absicherung?“ gaben neurotische Personen einen niedrigeren Zufriedenheitsgrad an. Bei den Menschen mit hohen Verträglichkeitswerten war das Gegenteil der Fall.

Interessanterweise scheinen neurotische Menschen aber auch der Meinung zu sein, dass sie die vom Sozialstaat gebotenen Sicherheiten mehr brauchen – und wollen. Sie fühlen sich finanziell unsicherer, wenn sie krank, pflegebedürftig oder alt sind. Und sie wünschen sich stärker, dass der Staat einspringt und aushilft, wenn sie krank sind oder Unterstützung auf dem Arbeitsmarkt oder bei der Pflege von Angehörigen benötigen (Tepe und Vanhuysse 2020).

Mit anderen Worten: Neurotiker*innen sind unzufriedener mit dem Wohlfahrtsstaat, wünschen sich jedoch gleichzeitig von ihm abgesichert zu werden.

Politische Manipulation der Persönlichkeit?

In einem Zeitalter der zunehmend gezielten politischen Kommunikation ist die Beziehung zwischen neurotischen Tendenzen und politischen Ansichten und Verhaltensweisen wichtig. Inzwischen wissen wir, dass die Anwendung von Deep-Learning-Algorithmen auf die „Likes“ eines Facebook-Nutzers oder einer Facebook-Nutzerin ein verblüffend genaues Bild von seiner oder ihrer Persönlichkeit produziert. Wir haben auch gesehen, wie diese Informationen abgegriffen und in politischen Kampagnen verwendet werden können.

Die Befürchtung ist, dass die stärkeren Reaktionen einiger Persönlichkeitstypen auf bestimmte politische Reize durch persönlichkeitsangepasste politische „Mikro-Botschaften“ genutzt und sogar missbraucht werden könnten. Neurotische Wähler*innen könnten, sobald sie identifiziert sind, durch Botschaften, die auf ihre Ängste eingehen und diese aufbauschen, präzise und effektiv angesprochen werden. Wähler*innen mit einer anderen dominanten Big-Five-Persönlichkeitseigenschaft könnten wiederum von denselben Politiker*innen sehr unterschiedliche und möglicherweise widersprüchliche, aber ebenso zielgerichtete Mikro-Botschaften erhalten.

„Wohlfahrts-Chauvinismus“ war in den letzten Jahren ein besonders wirkmächtiger Trend bei rechtsextremen Parteien. Er verbindet fremdenfeindliche Rhetorik mit Versprechungen über üppige soziale Sicherheitsnetze. Solche Parteien behaupten zum Beispiel oft, dass zu viel Einwanderung die Sozialressourcen belaste, und sie versprechen mehr Ausgaben für „unverschuldet bedürftige einheimische“ Wähler*innen, wenn die Grenzen für Migrant*innen, die es „nicht verdienen“, geschlossen werden könnten. Unsere Ergebnisse lassen uns vermuten, dass neurotische Wähler*innen ein Hauptziel für solche Taktiken sein könnten und auch anfällig dafür wären. Neurotiker*innen scheinen die Sozialpolitik nämlich sehr persönlich zu nehmen.

Literatur

Tepe, Markus & Vanhuysse, Pieter (2020), 'Taking Social Policy Personally: How Does Neuroticism Affect Welfare State Attitudes?' Social Policy and Administration, 54 (5): 699-718

Pieter Vanhuysse 2022, Sozialpolitik persönlich nehmen: Wie die Big-Five-Persönlichkeitsmerkmale Wohlfahrtseinstellungen beeinflussen, in: sozialpolitikblog, 04.08.2022, https://difis.org/blog/?blog=17 Zurück zur Übersicht

Prof. Dr. Pieter Vanhuysse, PhD (LSE) ist ordentlicher Professor für Politik und Public Policy am Danish Centre for Welfare Studies und Senior Fellow am Danish Institute for Advanced Study der University of Southern Denmark. Seine Forschungsschwerpunkte sind Sozialpolitik, politische Demographie, vergleichende politische Ökonomie, Generationengerechtigkeit, generationenübergreifende Ressourcentransfers, und nachhaltige Politik.