Historische Forschungen zum deutschen Sozialstaat

Wo stehen wir, was bleibt zu tun?

Neben zweier Groß- und Langzeitprojekte zur historischen Sozialpolitikforschung in Deutschland sind weitere diesbezügliche Forschungsprojekte von Gewicht ebenfalls abgeschlossen. Der Beitrag bietet eine Zwischenbilanz und einen Ausblick auf mögliche Wege einer künftigen historischen Sozialpolitikforschung. Zusätzlich wird diskutiert, wie sich die historische Sozialstaatsforschung künftig strategisch positionieren sollte.

Wer die Bibliotheksregale zur historischen Sozialpolitikforschung in Deutschland durchstreift, stößt schnell auf die Ergebnisse zweier Groß- und Langzeitprojekte, die die Blicke auf sich lenken: 11 dicke Bände zur „Geschichte der Sozialpolitik in Deutschland seit 1945“ und 35 Bände der „Quellensammlung zur Geschichte der deutschen Sozialpolitik 1867 bis 1914“, zusammen zwei Regalmeter oder 60 Kilo handfeste Sozialpolitikforschung! Für beides gibt es kein internationales Pendant. Ob gewollt oder ungewollt, die beiden abgeschlossenen Vorhaben lassen sich auch als geschichtspolitische Manifestation des zentralen Stellenwerts verstehen, welcher der Sozialpolitik im bundesdeutschen Staatsverständnis zukommt. Die breite Beteiligung von nicht-historischen Fachvertretern an den zeitgeschichtlichen Großprojekten macht überdies deutlich, dass es der zweiten, nationalsozialistisch unbelasteten Generation von Sozialpolitikexperten der Bundesrepublik ein offenkundiges Anliegen war, in der historischen Selbstvergewisserung noch einmal das robuste Konsensgerüst der Nachkriegsarchitektur des westdeutschen Sozialstaats freizulegen. Dass bei beiden Großprojekten im Übrigen die Gesetzgebungsgeschichte als Ariadnefaden diente, entsprach dem Aufmerksamkeitsschwerpunkt der historischen Sozialstaatsforschung in Deutschland, nämlich ihrem von Anfang an dominanten Interesse an sozialpolitischen und sozialrechtlichen Entscheidungsprozessen. Neue Großprojekte von ähnlichem Kaliber sind nicht zu erwarten, andere Forschungsprojekte von Gewicht – etwa der SFB „Fremdheit und Armut“ in Trier oder das Projekt einer „Unabhängigen Historikerkommission“ zum Reichsarbeitsministerium im Nationalsozialismus – sind inzwischen ebenfalls abgeschlossen. Zeit für eine Zwischenbilanz und einen Ausblick auf mögliche Wege einer künftigen historischen Sozialpolitikforschung.

Wege der historischen Sozialpolitikforschung

Die historische Sozialpolitikforschung begann als Politikgeschichte. Sie hat sich dann unter „Bielefelder“ Vorzeichen zu einer politischen Sozialgeschichte erweitert, der es nicht mehr allein um das Kräftespiel der politischen Akteure in Ministerialbürokratie und Parlament ging, sondern mehr um die Durchsetzungsmacht sozialer Interessen und ihrer verbandlichen Aggregate, um Klassenkonflikte, Interessenkoalitionen und Herrschaftstechniken. An die Stelle des Kampfes zwischen Bismarck, der Ministerialbürokratie und den Parteien trat der Kampf zwischen den organisierten Interessen von Kapital und Arbeit. Die Angestelltenversicherung von 1911 etwa erschien nicht als Schritt zur Universalisierung des entstehenden Sozialstaats, sondern als herrschafts- und machtpolitisches Instrument, um soziale Distinktionslinien zu befestigen und die Klassenordnung zu stabilisieren.

Die Perspektive der politischen Sozialgeschichte bestimmte auch die Sozialpolitikforschung zur Weimarer Republik. Der Unterschied zum Kaiserreich lag darin, dass sich die Blickachse nun mehr auf die Arbeitsbeziehungen und das kollektive Arbeitsrecht verlagerte, wodurch noch stärker die Auseinandersetzung zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern in den Mittelpunkt rückte. Arbeitskämpfe, Tarifkonflikte, betriebliche Mitbestimmung, Arbeitszeitregelungen – das war es, was den sozialen und sozialpolitischen Kämpfen während der ersten deutschen Demokratie Gesicht verlieh. Die Sozialversicherung trat, abgesehen vom fatalen Schicksal der Arbeitslosenversicherung, eher in den Hintergrund. Hinzu kam, dass die Geschichte des Weimarer Sozialstaats unter den Bedingungen eines beispiellosen Auf und Ab der Wirtschaftslage nicht mehr ohne Blick auf die ökonomischen und finanziellen Voraussetzungen der Sozialpolitik analysiert werden konnte.

In den Forschungen zur Weimarer Republik erfolgte zudem eine stärkere Akzentuierung erfahrungs- und alltagsgeschichtlicher Dimensionen. Ein Beispiel hierfür war David Crews „Germans on Welfare“ (1998), dessen Bestreben es war, möglichst nahe an die Interaktionsbeziehungen zwischen Sozialverwaltung und Klientel heran zu gelangen und dabei der Perspektive der Betroffenen Gehör zu verschaffen. Auch die Arbeiten des Trierer SFB zur Armutsgeschichte verfolgten eine solche Ausrichtung. Wo die Fragestellungen der Geschlechtergeschichte – durchweg in Gestalt der Frauengeschichte – in das Forschungsdesign mit einbezogen wurden, bewegte man sich ebenfalls weniger auf dem Terrain der Sozialversicherungs- als dem der Wohlfahrtsforschung.

Die Forschungen zur Sozialpolitik des Nationalsozialismus stellten die Autoren vor andere methodische und interpretative Herausforderungen. Ich greife zwei Fragestellungen heraus. Zum einen war hier zu klären, welches eigenständige, nicht durchweg aus sozialen Interessenlagen ableitbares Gewicht Ideologemen wie eugenischen und rassistischen Weltanschauungselementen zuerkannt werden musste, die nun zu maßgeblichen Kriterien für die Zuteilung oder Vorenthaltung sozialstaatlicher Leistungen wurden. Zum anderen war das oft komplexe Akteurgeflecht der NS-Sozialpolitik mit den Interpretationsmodellen zur Herrschaftsordnung des NS-Staates in Einklang zu bringen, von der älteren Polykratiethese bis zur jüngeren Interpretationsfigur der „Neuen Staatlichkeit“[1]. Wie die nunmehr vorliegenden Arbeiten im Kontext des Forschungsprojektes zum Reichsarbeitsministerium noch einmal besonders vor Augen führen, ließen sich die damit aufgeworfenen Fragen nur hinreichend beantworten, wenn man die horizontale Perspektive des Agierens von Ministerialbürokratien und Zentralinstanzen vertikal auf die konkreten Umsetzungskämpfe und -konflikte auf der Ebene der administrativen Implementation herunterbrach. Nur so lässt sich auch ein genaueres Bild von den Wirkungsgraden und Wirkungsweisen sozialpolitischer Programme und Handlungslogiken gewinnen. Bemerkenswert war an dem Projekt zum Reichsarbeitsministerium überdies das neue Interesse an begrifflich-theoretischen Deutungsangeboten aus dem Arsenal der Sozialwissenschaften, hier namentlich in Gestalt organisations-, wissens- und netzwerksoziologischer Anknüpfungspunkte.

Vergleicht man die Forschungsmethoden der historischen Sozialpolitikforschung mit denen der soziologischen und politikwissenschaftlichen, fällt als wichtigste Differenz auf, welch geringe Rolle quantifizierende, auf langen statistischen Zahlenreihen oder gar komplexen Korrelations- und Regressionsanalysen beruhende Untersuchungen in der Geschichtswissenschaft spielen. Genau genommen: gar keine. Das kann man positiv sehen, weil Historiker*innen aufgrund ihrer methodischen Prägung die kontingenten Wirklichkeitszusammenhänge stärker vor Augen stehen als den Sozialwissenschaften, aber auch negativ, weil so bestimmte Erkenntnischancen verschlossen bleiben. Auch von den sozialwissenschaftlichen Typologisierungsdebatten hat sich die Geschichtswissenschaft gemeinhin ferngehalten. Hier wäre im Ganzen eine stärkere methodische und perspektivische Vernetzung zu erwünschen. Die Studien von Philipp Manow (2008) und Kees van Kersbergen (1995) zum Zusammenhang von Religion und Sozialstaatsentwicklung sind, um nur ein Beispiel zu nennen, von historischer Seite noch kaum in ihrem Anregungspotential ausgeschöpft worden.

Hingegen lässt sich kaum noch uneingeschränkt sagen, der Themenhorizont der historischen Sozialstaatsforschung sei durch die Scheuklappen eines methodischen Nationalismus bestimmt. Gewiss fällt auf, dass hier wichtige Impulse von ausländischen Historiker*innen ausgingen, von E.P. Hennock bis Sandrine Kott[2]. Aber immerhin sind gerade seit den 2000er Jahren eine Reihe von überzeugenden Arbeiten zur internationalen Vergleichs-, Verflechtungs-, Transfer-, ja ansatzweise auch Globalisierungsgeschichte der Sozialpolitik entstanden, an die weitere Forschungen anknüpfen können. Hier ließe sich v.a. der Vergleichsraum noch stärker weiten, etwa in Richtung Lateinamerika, das bisher vor Kurzem kaum auf der Agenda der vergleichenden Sozialstaatsforschung der deutschen Geschichtswissenschaft stand.

Schließlich kann man die Frage stellen, ob es inzwischen auch so etwas wie eine Kulturgeschichte der Sozialpolitik gibt. Die Ausweitung des Kulturbegriffs erschließt hier neue Anknüpfungspunkte. Tatsächlich haben sich kulturgeschichtliche Perspektiven in ersten Ansätzen auch in die historische Sozialpolitikforschung eingeschlichen, und zwar vor allem auf vierfache Weise:

- Als „moralische Ökonomie“ der Sozialpolitik, d.h. v.a. als Erfahrungs-, Erwartungs- und Wahrnehmungsgeschichte und damit nicht zuletzt unter dem Gesichtspunkt der Legitimation stiftenden oder aber Legitimation zersetzenden Wirkung von biographischen Erfahrungen als Sozialstaatsbürger*in.

- Als Ideengeschichte des Sozialstaats, die nach den Leit- und Strukturprinzipien der Sozialpolitik fragt, und zwar nicht nur als Ableitungsverhältnis in Bezug auf soziale Interessen, sondern auch unter Anerkennung des Eigengewichts ideeller und kultureller Bestände. „Generationenvertrag“, „Chancengleichheit“, „Selbstverwaltung“, „Solidarität“ sind solche normativ aufgeladenen Kristallisationspunkte semantischer Sinnzuschreibung im Rahmen der Sozialstaatlichkeit.

- Man kann aber auch umgekehrt nach den mentalen Prägungen fragen, die der Sozialstaat seinerseits erzeugt hat, etwa durch die enge Kopplung des sozialen Schutzniveaus an den Zentralwert der Arbeit oder durch die sozialstaatlich vermittelten Geschlechterrollen.

- Schließlich geht es auch um die Geschichte der Wohlfahrtskultur in einem umfassenden Sinne, nämlich als die erst im internationalen Vergleich richtig sichtbar werdenden normativen und administrativen Arrangements bei der Bewältigung sozialer Probleme – der Public-Private-Welfare-Mix, die Formen und Ausmaße der Verrechtlichung, Bürokratisierung und Professionalisierung, die normativen Ordnungskriterien und dominanten Verteilungsformen, eingespielten Verwaltungsroutinen und sozialpolitischen Handlungsstrategien.

Wie sollte sich die historische Sozialstaatsforschung künftig strategisch positionieren?

Die historische Sozialpolitikforschung hat mehrere Optionen, um ihre Position im intra-, inter- und transdisziplinären Gespräch der Sozialstaatsforschung noch weiter zu stärken. Sie kann

- ihre methodischen Stärken zur Geltung bringen und mit der Präzisionstechnik archivgestützter Quellenarbeit Tiefenbohrungen vornehmen, die Kausalzusammenhänge jenseits verallgemeinerter Modellannahmen individualisierend erschließen helfen, gleichsam als Hilfs-, Steinbruch- und Korrekturwissenschaft für andere Disziplinen,

- stärker auf kooperative und interdisziplinäre Forschungszusammenarbeit mit den Nachbarwissenschaften setzten, nicht nur um generalisierende Begriffe, Modelle und Theorien einem Belastbarkeitstest auf der Zeitachse auszusetzen, sondern auch, um stärker noch als bisher von den Heuristiken anderer Disziplinen zu profitieren,

- danach streben, noch mehr aus der Nische des Spezialforschungsgebiets herauszutreten, der Sozialstaatlichkeit im Horizont der eigenen Fachwissenschaft wieder mehr Aufmerksamkeit und Sichtbarkeit zu verleihen und dabei die integrativen Erkenntnispotentiale einer sozial-, politik- und kulturgeschichtlich geerdeten Sozialpolitikforschung vor Augen zu führen,

- und schließlich versuchen, auf dem Weg über die historische Analogiebildung ihre Forschungsbefunde stärker in aktuelle Kontexte zu übersetzen, so wie es die Medizin- und Gesundheitshistoriker auf eindrucksvolle Weise im Kontext der Corona-Pandemie vorexerziert haben, als sich ihnen die Chance bot, auf eine intensive Nachfrage nach historischer Einordnung und Vergewisserung zu reagieren.

Die historische Sozialstaatsforschung kann also ihre Dienste sowohl als Auxiliar-, als Kooperations- und als Supplementärwissenschaft anbieten wie auch im Gewand der Kontingenz- und Historisierungsexpertise bei aktuellen Problemlagen. Welche Strategien hier zu verfolgen sind, kann man an dieser Stelle auf sich beruhen lassen, wichtiger ist, die Perspektiven zu erörtern, die sich für künftigen Forschungen ergeben. Winfried Süß (2017) hat vor ein paar Jahren sechs solche Perspektiven entworfen:

die sozialhistorische Wirkungsanalyse von Sozialpolitik, die kulturgeschichtliche Erweiterung der Sozialpolitikgeschichte, die Erfahrungsgeschichte des modernen Wohlfahrtsstaats, die Beleuchtung der administrativen Implementation sozialpolitischer Programme, und die Internationalisierung, Europäisierung und Transnationalisierung des Sozialstaats und schließlich die Zeitgeschichte des Sozialstaats nach dem „Boom“, insbesondere als Vorgeschichte aktueller Problemlagen. Hier sollen abschließend noch zwei weitere Perspektiven genannt werden, die für die künftige Sozialstaatsforschung verfolgt werden könnten:

- Die historische Sozialpolitikforschung würde von mehr Mut zu zeitlich ausgedehnten Längsschnittuntersuchungen profitieren, die epochen-, regime- und systemübergreifend nach den treibenden Kräften, langfristigen Dynamiken und Strukturdeterminanten der Sozialstaatsentwicklung fragen könnten, den externen Rahmenbedingungen wie Herrschaftssystem, Parteiengefüge, Finanzverfassung, Wirtschaftsordnung, Föderalismus oder Demographie, aber auch den endogenen Wirkungsmechanismen wie Pfadabhängigkeiten, Interessenkoalitionen oder Gelegenheitsstrukturen.

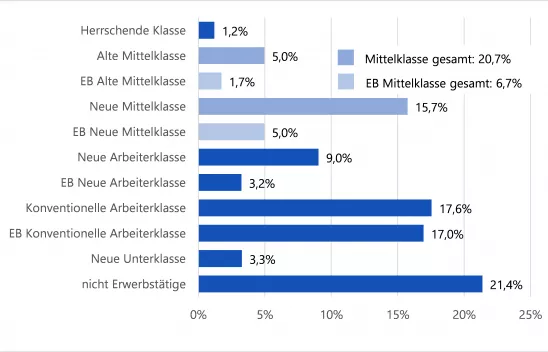

- Beträchtliches Potential, um die historische Sozialpolitikforschung stärker auf sozial-, kultur-, erfahrungs- und gesellschaftsgeschichtliche Fragestellungen auszurichten, liegt in dem Ansatz, für den Sozialstaat charakteristische Klientel- und Sozialgruppen in den Mittelpunkt der Untersuchung zu rücken. Man nehme als Beispiel nur die bislang von der historischen Forschung sträflich vernachlässigte Sozialpolitik für die Statusgruppe der Beamten. Von hier aus lassen sich vielfältige internationale Vergleichsstudien denken, die gleichwohl anschlussfähig für Zentralfragen bleiben wie bspw. der nach dem historischen Realitätsgehalt von Deutungsfiguren wie den Lepsiusschen „Versorgungsklassen“, der Dualisierung des Arbeitsmarktes, der Entstehung von New Social Risks und der Fragmentierungswirkung sozialstaatlicher Verteilungsinstrumente.

[1] Dazu, im Erscheinen: Hachtmann, Rüdiger (2023). Vom Wilhelminismus zur Neuen Staatlichkeit des Nationalsozialismus. Das Reichsarbeitsministerium 1918 bis 1945. Göttingen Wallstein-Verlag.

[2] Hierzu wird demnächst im Rahmen einer DIFIS Studie ein Forschungsbericht mit umfassenden Literaturhinweisen veröffentlicht.

Wilfried Rudloff 2023, Historische Forschungen zum deutschen Sozialstaat, in: sozialpolitikblog, 19.01.2023, https://difis.org/blog/historische-forschungen-zum-deutschen-sozialstaat-45 Zurück zur Übersicht

Dr. Wilfried Rudloff ist Mitarbeiter am Hessischen Institut für Landesgeschichte in Marburg. Schwerpunkte seiner Forschungen liegen in der Sozialstaatsgeschichte und der Geschichte der Bildungspolitik.