Bildung und Teilhabe

Wie Bürokratie und kommunale Unterschiede die Chancen von Kindern beeinflussen

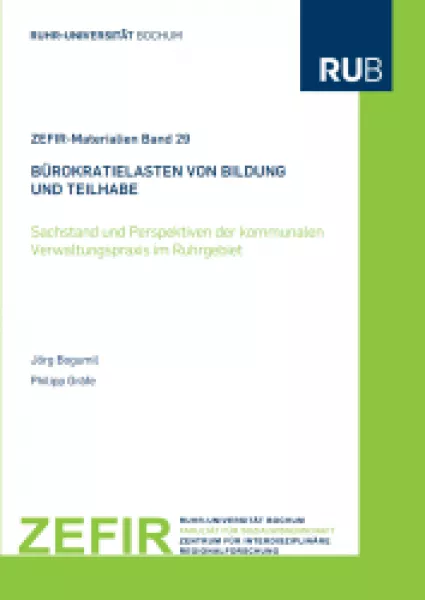

Warum werden Leistungen für Bildung und Teilhabe in ganz unterschiedlichem Umfang in Anspruch genommen? Jörg Bogumil und Philipp Gräfe sind dieser Frage in ihrer Studie "Bürokratielasten von Bildung und Teilhabe: Sachstand und Perspektiven der kommunalen Verwaltungspraxis im Ruhrgebiet" nachgegangen und haben Empfehlungen zum Abbau von Zugangshürden ermittelt. Sie mahnen aber auch klarere gesetzliche Vorgaben und Unterstützung durch Landesregierungen an.

Die Leistungen für Bildung und Teilhabe (BuT) sind seit 2011 ein zentrales Instrument der deutschen Sozialpolitik. Sie sollen Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen aus einkommensschwachen Familien ermöglichen, gleichberechtigt am gesellschaftlichen, kulturellen und schulischen Leben teilzunehmen und ihre Bildungschancen möglichst nachhaltig unterstützen. Mit BuT werden damit z.B. Kosten für die Mitgliedschaft im Sportverein, Lernförderung, Klassenfahrten, Schulbedarf oder das tägliche Mittagessen in der Schule übernommen, die über den Regelbedarf der Sozialleistungssysteme Bürgergeld (SGB II), Wohngeld, Sozialhilfe (SGB XII), Asylbewerberleistungen und Kinderzuschlag hinausgehen.

Dennoch konstatieren Forschende und Sozialverbände seit Einführung der BuT-Leistungen ein Problem mit der Inanspruchnahme (Bartelheimer et al. 2016; Grohs 2019; Aust et al. 2023) der Leistungen. Zuletzt rechnete Norbert Neske-Rixius eindrücklich vor, dass sich allein im Jahr 2022 die Mittel der nicht abgerufenen BuT-Leistungen auf bundesweit insgesamt 2,8 Milliarden Euro summierten (Neske-Rixius 2025; siehe auch den Beitrag von Neske-Rixius in diesem Blog). Als hierfür ursächlich werden zu bürokratische und stigmatisierende Verwaltungsverfahren genannt, die vor allem auf der umsetzenden kommunalen Ebene zu verorten sind. Bisher ist allerdings relativ wenig darüber bekannt, wie es tatsächlich um die Verwaltungsverfahren im BuT bestellt ist, inwieweit hier Zugangshürden geschaffen werden und wie diese auch reduziert werden könnten.

Diese Frage stand im Fokus der aktuellen Studie der Bochumer Politik- und Verwaltungswissenschaftler Prof. Dr. Jörg Bogumil und Philipp Gräfe zu „Bürokratielasten von Bildung und Teilhabe“. Im Wege intensiver Fallstudien mit Experteninterviews und einer Verwaltungsumfrage unter allen BuT-Verwaltungen (Kommunalverwaltungen und Jobcenter) im Ruhrgebiet konnten erstmals systematische Einblicke in die Verwaltungspraxis von BuT erzielt werden.

Bürokratische Verfahren als Zugangshürde: Warum viele Anspruchsberechtigte BuT nicht nutzen

Deutlich wird: Ein zentrales Problem sind Aufwände und Belastungen, die aus der ‚Bürokratie‘ erwachsen. Viele Familien wissen gar nicht, dass sie BuT-Leistungen beantragen können. Andere scheitern an komplizierten Antragsverfahren, unverständlichen Formularen oder der Angst vor Stigmatisierung. Die Scham, als „Sozialfall“ zu gelten, hält viele Eltern und Kinder davon ab, die ihnen zustehende Unterstützung zu nutzen.

Mit dem Starke-Familien-Gesetz von 2019 wurde die Antragspflicht auf BuT-Leistungen für viele Rechtskreise (z.B. Bürgergeld, Sozialhilfe, Asylbewerberleistungen) eigentlich für Teilleistungen außer der Lernförderung abgeschafft. Doch die Realität sieht anders aus: Auch Bürgergeldbeziehende müssen in fast der Hälfte aller BuT-Verwaltungen noch immer schriftliche Anträge stellen. In den übrigen Rechtskreisen sind es sogar mehr als 70 % der Verwaltungen, die trotz des Starke-Familien-Gesetzes nicht auf schriftliche Antragstellungen verzichten wollen.

Gleichzeitig sind die Formulare selten in mehreren Sprachen verfügbar und vor allem oft kompliziert. Für den sozialrechtlichen Laien schwer verständlich ist etwa, wenn Leistungsberechtigte angeben sollen, ob sie BuT nach diesem oder jenem Paragraphen „beantragen“ oder „anzeigen“ wollen. Nachweise wie Schulbescheinigungen oder Hauptleistungsbescheide sind zudem standardmäßig vorzubringen, doch viele Kommunen verlangen auch noch weitere Nachweise, was zu Mehraufwand für alle Beteiligten führt.

Kommunale Praxis: Ein Flickenteppich an Zuständigkeiten und Verfahren

Ein weiteres Hindernis ist die enorme Varianz der Verwaltungsverfahren auf kommunaler Ebene. Je nach Stadt oder Kreis und dabei ebenfalls noch abhängig vom Rechtskreis sind unterschiedlichste Ämter für BuT zuständig: in manchen Fällen das Jobcenter, in anderen das Sozial-, Jugend- oder Schulverwaltungsamt. Einige Kommunen haben die Zuständigkeit für BuT in einem Sachgebiet gebündelt, in anderen auf mehrere Ämter verteilt. Das führt zu einem schwer durchschaubaren System, das nicht nur für Familien, sondern auch für Schulen, Vereine und Anbieter von Freizeit- und Bildungsangeboten verwirrend ist.

Damit verbunden als weiteres zentrales Thema ist die sogenannte „Hinwirkung“: Die Verwaltung ist verpflichtet, Anspruchsberechtigte aktiv auf BuT-Leistungen hinzuweisen und sie bei der Antragstellung zu unterstützen. In der Praxis wird diese Verantwortung aber oft auf Eltern, Schulen oder Sozialarbeit abgewälzt. Das führt zu einer Verantwortungsdiffusion, bei der sich niemand wirklich zuständig fühlt. Angesichts hier besonders komplexer Zuständigkeiten ist das besonders problematisch bei Familien, die Wohngeld oder Kinderzuschlag beziehen – hier fehlt oft die gezielte Information über BuT-Ansprüche. Gleichzeitig steht infrage, inwieweit z.B. schulische Akteure auch auf nicht-schulische BuT-Angebote hinwirken – dass also die Kinder und Jugendlichen auch wirklich in die Vereine gehen.

Bewilligungspraxis: Von großzügig bis restriktiv – alles ist möglich

Auch bei der Bewilligung der einzelnen BuT-Leistungen gibt es große kommunale Unterschiede. Während der Schulbedarf meist automatisch und unkompliziert ausgezahlt wird, sind andere Leistungen wie Lernförderung, Schülerbeförderung oder soziale und kulturelle Teilhabe oft an zusätzliche Bedingungen geknüpft. Manche Kommunen deckeln die Kosten für Nachhilfe pauschal, andere erstatten die tatsächlichen Ausgaben. In einigen Städten wird Lernförderung über mehrere Jahre bewilligt, in anderen gibt es strenge Begrenzungen. Auch wenden einzelne Kommunen zusätzlich eigene Kriterien wie das Fehlen unentschuldigter Fehlstunden an, die sich weder aus der Gesetzeslage noch etwaigen Ratsbeschlüssen ableiten.

Solche Unterschiede führen dazu, dass Kinder in der einen Stadt deutlich bessere Chancen auf Förderung haben als in der Nachbarkommune, obwohl bundesweit eigentlich die gleichen Regeln gelten sollten.

Leistungserbringung: Von Einzelbewilligung, Gutscheinen und Bildungskarten

Wie die BuT-Leistungen ausgezahlt oder erbracht werden, variiert ebenfalls stark. Am häufigsten ist das Modell der Einzelbewilligung: Jede Leistung muss einzeln beantragt und bewilligt werden, was viel Bürokratie für alle Beteiligten bedeutet. Inzwischen setzen nur noch wenige Kommunen auf Gutscheinsysteme, bei denen die Berechtigten Gutscheine bei Anbietern einlösen können. Besonders gelobt werden digitale Bildungskarten (Schulte-Basta/Ohlmeier 2019), wie sie etwa in Hamm, Oberhausen oder dem Kreis Unna eingesetzt werden. Mit diesen Karten können Leistungen unkompliziert und stigmatisierungsarm abgerechnet werden.

Die Einführung digitaler Bildungskarten hat in den betreffenden Kommunen zu einer spürbaren Entlastung geführt. Die Karten funktionieren wie eine Art „Teilhabekonto“, von dem Anbieter direkt Leistungen abbuchen können. Das reduziert den Papieraufwand, macht die Inanspruchnahme für Familien einfacher und transparenter, während zugleich die Gefahr der Stigmatisierung sinkt. Auch die Verwaltung profitiert: Weniger Einzelabrechnungen und weniger zu prüfende Nachweise erhöhen das Zeitbudget für Beratung und Information.

Handlungsempfehlungen: BuT besser machen

Die Studie zeigt klar: Die größten Stellschrauben für eine bessere Inanspruchnahme von BuT-Leistungen liegen in der Reduktion von Anträgen und Nachweispflichten, der Bündelung der Zuständigkeiten und der Einführung digitaler Lösungen wie der Bildungskarte. Mit dem Starke-Familien-Gesetz von 2019 hat der Bund Rahmenbedingungen geschaffen, damit Kommunen im BuT Zugangshürden abbauen und Verfahren entbürokratisieren können. Allerdings müssen die Kommunen dieser Verantwortung auch nachkommen, was bisher noch nicht überall hinreichend geschieht.

Antragsverfahren sollten, wenn möglich, durch automatische Bewilligungen ersetzt oder ansonsten so einfach wie möglich gestaltet, Formulare verständlich und mehrsprachig angeboten werden. Nachweispflichten sind auf das notwendige Minimum zu reduzieren und können ggf. durch stichprobenweise Überprüfungen ersetzt werden. Die Bündelung der BuT-Zuständigkeit in einer zentralen Stelle pro Kommune kann widersprüchliche Bewilligungspraxen verhindern und schafft klare Verantwortlichkeiten. Die Einführung digitaler Bildungskarten ist eine von mehreren Lösungen, Bürokratie abzubauen und Stigmatisierung zu vermeiden. Letztlich braucht es aber auch klarere gesetzliche Vorgaben, eine Unterstützung durch die Landesregierungen und vor allem den politischen Willen auf allen Ebenen, Verwaltungspraktiken im Sinne der Teilhabe von Kindern und Jugendlichen zu vereinfachen.

Literatur

Aust, Andreas/Dehmer, Mara/Rock, Joachim/Schabram, Greta (2023): Empirische Befunde zum Bildungs- und Teilhabepaket. Teilhabequoten im Fokus. Berlin: Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband Gesamtverband.Bartelheimer, Peter/Henke, Jutta/Kaps, Petra/Kotlenga, Sandra/Marquardsen, Kai/Nägele, Barbara/Wagner, Alexandra (2016): Evaluation der bundesweiten Inanspruchnahme und Umsetzung der Leistungen für Bildung und Teilhabe. Schlussbericht. Göttingen/Nürnberg.

Grohs, Stephan (2019): Kurzexpertise zur laufenden Reform der Leistungen für Bildung und Teilhabe im Rahmen des Gesetzes zur zielgenauen Stärkung von Familien und ihren Kindern durch die Neugestaltung des Kinderzuschlags und die Verbesserung der Leistungen für Bildung und Teilhabe (Starke-Familien-Gesetz - StaFamG. Wissenschaftliches Gutachten im Auftrag der Stiftung Mercator. Speyer: Deutsche Universität für Verwaltungswissenschaften Speyer.

Neske-Rixius, Norbert (2025): Auswirkungen des „Bildungs- und Teilhabe-Pakets“ auf arme Kinder und Jugendliche (DIFIS-Impuls, 2025/2).

Schulte-Basta, Dorothee/Ohlmeier, Nina (2019): Passgenau? Bessere Kinderteilhabe durch Pass-Systeme. Heinrich-Böll-Stiftung (böll.brief - Teilhabegesellschaft, 11).

Jörg Bogumil und Philipp Gräfe 2025, Bildung und Teilhabe, in: sozialpolitikblog, 19.06.2025, https://difis.org/blog/bildung-und-teilhabe-168 Zurück zur Übersicht

Prof. Dr. Jörg Bogumil ist Lehrstuhlinhaber für öffentliche Verwaltung, Stadt- und Regionalpolitik an der Ruhr-Universität Bochum.

Philipp Gräfe ist Politik- und Verwaltungswissenschaftler an der Ruhr-Universität Bochum. Er forscht und publiziert zur Digitalisierung, zu Verwaltungsverflechtungen und der Sozialverwaltung. Mit Jörg Bogumil hat er jüngst in einer Studie die Fragmentierung des deutschen Sozialstaats herausgestellt.

Jörg Bogumil und Philipp Gräfe

Bürokratielasten von Bildung und Teilhabe: Sachstand und Perspektiven der kommunalen Verwaltungspraxis im Ruhrgebiet. Bochum 2025.

ZEFIR Materialien

Zur Studie