Armut und soziale Ausgrenzung von Kindern und Jugendlichen

Zur Umsetzung der Europäischen Garantie für Kinder in Deutschland

Der Nationale Aktionsplan Kinderchancen soll dazu beitragen, die Situation von Kindern und Jugendlichen, die von Armut und sozialer Ausgrenzung betroffen sind, zu verbessern. Ortrud Leßmann, Gerlinde Janschitz und Dagmar Müller haben den wissenschaftlichen Berichtsteil zum ersten Fortschrittsbericht des NAP mitverfasst und informieren im sozialpolitikblog über den aktuellen Stand der Forschung und Handlungsbedarfe.

Die Europäische Garantie für Kinder will Armut und soziale Ausgrenzung von Kindern und Jugendlichen bekämpfen, indem ihnen der Zugang zu frühkindlicher und schulischer Bildung, schulbezogenen Aktivitäten, gesunder Ernährung, Gesundheitsversorgung und angemessenem Wohnraum garantiert wird. In Deutschland wird die Kindergarantie durch den Nationalen Aktionsplan „Neue Chancen für Kinder in Deutschland“ (NAP Kinderchancen, BMFSFJ 2023) umgesetzt. Der Erste Fortschrittsbericht dazu wurde am 29. Januar 2025 vom Bundeskabinett verabschiedet (Deutscher Bundestag 2025). Der darin enthaltene wissenschaftliche Berichtsteil (Autor:innenteam ServiKiD 2025) zeigt die Situation von Kindern und Jugendlichen in den angesprochenen Bereichen sowie entsprechende Handlungsbedarfe auf.

Wie werden Armut und soziale Ausgrenzung erfasst?

Die Europäische Union (EU) hat ein eigenes Armutskonzept entwickelt, das neben Einkommensarmut zwei weitere Komponenten enthält, mit denen die soziale Ausgrenzung erfasst werden soll. Das ist zum einen die materielle und soziale Entbehrung, d.h. das Ausmaß, in dem sich ein Haushalt wesentliche Alltagsgüter und Freizeitaktivitäten nicht leisten kann, und zum anderen eine sehr niedrige Erwerbsbeteiligung. Personen, auf die mindestens eine dieser Benachteiligungen zutrifft, gelten als „von Armut oder sozialer Ausgrenzung bedroht“ („At risk of poverty or social exclusion“ oder kurz: AROPE). Das AROPE-Konzept liegt der EU-Kindergarantie und damit auch dem NAP Kinderchancen zugrunde. Das Ziel ist es, die Teilhabe von Kindern und Jugendlichen, die von Armut oder sozialer Ausgrenzung bedroht sind, zu verbessern.

In Deutschland waren mehr als 3,5 Millionen der Kinder und Jugendlichen unter 18 Jahren – fast jede/r vierte Minderjährige (23,9 %) – im Berichtsjahr 2023 von Armut oder sozialer Ausgrenzung bedroht. Im Jahr 2024 ging die AROPE-Quote leicht zurück und belief sich auf rund 3,3 Millionen (22,9 %). Die Zahlen bewegen sich seit Jahren auf hohem Niveau. Daneben weisen andere vulnerable Gruppen wie Kinder mit Behinderungen spezifische Benachteiligungen auf, die den Zugang zu sozialer Infrastruktur in den Handlungsfeldern erschweren.

Ein paar Schlaglichter auf die Situation der Kinder und Jugendlichen

So gut wie alle Kinder besuchen inzwischen eine Einrichtung der frühkindlichen Bildung, Betreuung und Erziehung – meist eine Kita –, obwohl dazu keine Pflicht besteht. Es ist die erste Bildungseinrichtung im Leben eines Kindes. Besonders sozial benachteiligte Kinder profitieren – auch langfristig – davon. Doch Kinder, die von Armut oder sozialer Ausgrenzung bedroht sind oder in deren Familien überwiegend nicht Deutsch gesprochen wird, gehen deutlich seltener in die Kita als ihre Altersgenoss*innen. Ihre Familien stehen großen Hürden bei der Suche nach einem Kitaplatz gegenüber, zumal der Bedarf insgesamt nicht gedeckt ist, besonders im Bereich der unter Dreijährigen.

Der Bildungserfolg ist in Deutschland nach wie vor stark von der sozialen Herkunft abhängig. Schüler*innen mit niedrigem sozioökonomischen Status des Elternhauses erhalten bei gleichen Leistungen und Schulnoten seltener eine Gymnasialempfehlung als solche mit höherem sozioökonomischen Status. Kinder mit Behinderungen und Kinder aus Familien mit Einwanderungsgeschichte – besonders, wenn sie eine Flucht hinter sich haben – erfahren im Bereich Bildung oft weitere Benachteiligung.

Bei der Teilnahme an schulbezogenen Aktivitäten wie Sport- oder Musikangeboten in der Freizeit zeigt sich ein ähnliches Muster: Benachteiligten Kindern und Jugendlichen fehlen Geld, Zeit und Informationen zu Angeboten, die Angebote sind für sie schlecht erreichbar und teils erleben sie dort Diskriminierung.

Kinder und Jugendliche in Deutschland haben insgesamt einen guten allgemeinen Gesundheitszustand. Doch trotz des kostenfreien Zugangs zu Gesundheitsleistungen und -untersuchungen für alle Kinder und Jugendlichen zeigen sich auch dabei Unterschiede: Familien in Armutslagen werden weniger gut erreicht als Familien ohne Armut und auch die Inanspruchnahme von medizinischen Versorgungsangeboten weist einen sozialen Gradienten auf.

Ernährung ist sowohl für die körperliche Entwicklung als auch für das psychische Wohlbefinden von Heranwachsenden wichtig. Zudem werden beim gemeinsamen Essen kulturelle und soziale Praktiken vermittelt. Die Befunde zeigen, dass Kinder und Jugendliche mit niedrigem sozioökonomischen Status weniger Obst, Gemüse und Vollkornprodukte essen und mehr Erfrischungsgetränke, Fastfood, Süßigkeiten und Knabberartikel zu sich nehmen. Familien in Armutslagen können sich eine gesundheitsförderliche Ernährung kaum leisten. Schulmahlzeiten werden nicht überall angeboten, genaue Daten dazu fehlen, die Kostenbefreiung über das Bildungs- und Teilhabepaket ist voraussetzungsvoll.

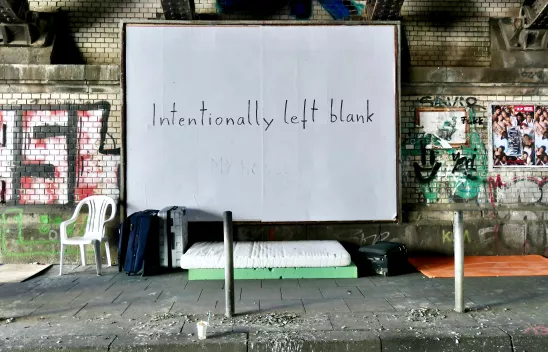

Die Wohnsituation hat maßgeblichen Einfluss auf das Wohlergehen von Kindern und Jugendlichen. Aus ihrer Sicht sind stabile und sichere Wohnverhältnisse, eigengenutzte Bereiche und Rückzugsorte und ein kindgerechtes Wohnumfeld mit Zugang zu relevanter Infrastruktur (z.B. Spielplätze) zentral. Kinder aus armen Familien leben überdurchschnittlich oft in beengten oder schlechten Wohnungen. Soziale Segregation und Umweltbelastungen verschärfen die Benachteiligung.

Was tun?

Die Schlaglichter aus dem Ersten Fortschrittsbericht zeigen einmal mehr, dass Armut nicht nur ein Mangel an finanziellen Ressourcen ist. Armut grenzt aus, schränkt den Handlungsspielraum ein, hindert an gesellschaftlicher Teilhabe und wirkt sich langfristig auf Bildungs- und Arbeitsmarktchancen aus. Um Kindern und Jugendlichen ein gutes Aufwachsen von Anfang an zu ermöglichen, braucht es einen integrierten Ansatz. Soziale Infrastruktur und familienpolitische Leistungen müssen vom Kind aus gedacht werden und öffentliche wie zivilgesellschaftliche Akteure verschiedener Ebenen koordiniert handeln.

Als Orte sozialer Daseinsvorsorge spielen Kommunen hierbei eine zentrale Rolle, da sie unmittelbar an die Lebenswelt der Kinder, Jugendlichen und ihrer Familien anschließen. In vielen Kommunen existieren bereits Ansätze der Armutsprävention – wie Präventionsketten oder -netzwerke. So gelingt es, für Kinder, Jugendliche und ihre Familien eine passgenaue und bedarfsorientierte Infrastruktur entlang der Lebens- und Entwicklungsphasen bereitzustellen, die allen Teilhabe und ein gutes Aufwachsen ermöglicht.

Doch Armutsprävention vor Ort kann nur gelingen, wenn sie als nationale Aufgabe verstanden wird. Daher hat der NAP-Ausschuss zum NAP Kinderchancen das Thema in den Mittelpunkt seiner Arbeit gerückt. Seine rund 60 Mitglieder aus Bund, Ländern, Kommunen, Zivilgesellschaft und Wissenschaft haben am 24. März 2025 das Papier „Prävention von Kinderarmut auf kommunaler Ebene – eine nationale Aufgabe“ (NAP-Ausschuss 2025) verabschiedet. Das Papier adressiert politische Akteure auf Bundes-, Länder- sowie kommunaler Ebene und legt den Grundstein für eine Gesamtstrategie zur Prävention von Kinderarmut.

Dies ist eine gekürzte Version des Beitrags

Janschitz, Gerlinde/Leßmann, Ortrud/Müller, Dagmar (2025): Armut und soziale Ausgrenzung von Kindern und Jugendlichen – Wie ist die Lage in Deutschland? NDV 5/2025, S. 206–212.

Literaturverzeichnis

Autor:innenteam ServiKiD (2025): Fortschrittsbericht 2024 zur Umsetzung der Europäischen Garantie für Kinder in Deutschland. Empirische Grundlagen und Beteiligungsaktivitäten, in: Deutscher Bundestag (Hrsg.), Erster Fortschrittsbericht zur Umsetzung des Nationalen Aktionsplans "Neue Chancen für Kinder in Deutschland". Drucksache 20/14800, Berlin, S. 101–261.

Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) (Hrsg.) (2023): Nationaler Aktionsplan „Neue Chancen für Kinder in Deutschland“, Berlin.

Deutscher Bundestag (2025): Erster Fortschrittsbericht zur Umsetzung des Nationalen Aktionsplans "Neue Chancen für Kinder in Deutschland". Drucksache 20/14800, Berlin. https://dserver.bundestag.de/btd/20/148/2014800.pdf (letzter Abruf: 22. Mai 2025)

NAP-Ausschuss (2025): Prävention von Kinderarmut auf kommunaler Ebene – eine nationale Aufgabe, Berlin.

Ortrud Leßmann und Gerlinde Janschitz und Dagmar Müller 2025, Armut und soziale Ausgrenzung von Kindern und Jugendlichen, in: sozialpolitikblog, 05.06.2025, https://difis.org/blog/armut-und-soziale-ausgrenzung-von-kindern-und-jugendlichen-166 Zurück zur Übersicht

Dr. Ortrud Leßmann ist wissenschaftliche Referentin in der Abteilung Familie und Familienpolitik am Deutschen Jugendinstitut. Sie ist verantwortlich für das Monitoring in der Service- und Monitoringstelle zur Umsetzung des Nationalen Aktionsplans „Neue Chancen für Kinder in Deutschland“ (ServiKiD). Zusammen mit Kai Marquardsen leitet sie das Issue Network Armutsforschung am DIFIS.

Dr. Gerlinde Janschitz ist wissenschaftliche Referentin in der Abteilung Familie und Familienpolitik am Deutschen Jugendinstitut. Sie leitet die Service- und Monitoringstelle zur Umsetzung des Nationalen Aktionsplans „Neue Chancen für Kinder in Deutschland“ (ServiKiD).

Dagmar Müller ist wissenschaftliche Referentin der Fachgruppe Familienpolitik und Familienförderung am Deutschen Jugendinstitut. Sie begleitet die Arbeit der Service- und Monitoringstelle.