Zurück in die Zukunft der Arbeit

In ihrer Rezension zu Werner Eichhorsts neuem Buch The Future of Work Environments hebt Agnieszka Piasna hervor, wie umfassend der Autor die Rolle der Arbeit beleuchtet und dabei eine zentrale Frage stellt: Wie können Arbeitsbedingungen so gestaltet werden, dass Menschen sich beruflich wie privat entfalten und zu einer florierenden Gesellschaft und Wirtschaft beitragen?

Das Buch leistet einen wichtigen Beitrag zur aktuellen Debatte über die Zukunft der Arbeit, indem es eindringliche Einblicke in die Herausforderungen bietet, denen Arbeitnehmer*innen heute gegenüberstehen. Anstatt jedoch die Neuartigkeit der aktuellen Entwicklungen zu betonen, nimmt es eine langfristige Perspektive ein und ordnet die Gegenwart in eine fast hundertjährige Sinuskurve sozialer und wirtschaftlicher Veränderungen ein, die uns zu unserer aktuellen Situation geführt haben. Es ermutigt die Leser*innen, ihr Augenmerk auf Kontinuitäten zu richten, die oft zugunsten dramatischerer, bedeutenderer Veränderungen ignoriert werden.

Zugegebenermaßen ist die vornehmliche Perspektive des Buches jene eine*r in einem Büro tätigen angestellten Wissensarbeiter*in – vermutlich aufgrund der eigenen reichhaltigen Erfahrungen und Beobachtungen des Autors.

Das Hauptargument des Buches dreht sich um die komplexe und ständig umstrittene Grenze zwischen Arbeit und Nicht-Arbeit, also alle Lebensbereiche und Tätigkeiten, die außerhalb der bezahlten Erwerbsarbeit liegen. Dabei wird den Dimensionen Zeit und Ort besondere Bedeutung beigemessen. Das Verrichten von Arbeit ist mit Schwierigkeiten verbunden, aber das gilt auch für das Nicht-Arbeiten. Es wird immer schwieriger, sich von der Arbeit zu lösen, nicht nur im wörtlichen Sinne, weil vernetzte digitale Arbeitsmittel die Arbeitnehmer*innen in die Privatsphäre ihres Lebens verfolgen, sondern auch im mentalen Sinne.

Indem er sich eingehender mit den Ursachen dieser mentalen Erschöpfung am Arbeitsplatz befasst, liefert der Autor wertvolle Einblicke in Aspekte der Transformation der wissensbasierten Arbeit, die noch immer unzureichend erforscht und dokumentiert zu sein scheinen. Eine der wichtigsten von Eichhorst beschriebenen Entwicklungen ist die zunehmende Bedeutung messbarer Ziele und Leistungsindikatoren. Dies gilt auch für Tätigkeiten, die innovatives und kreatives Denken erfordern, wie beispielsweise wissenschaftliche Forschung und Theoriebildung. Im Gegensatz zu physischen Gütern aus einer Fabrik oder Werkstatt lassen sich ihre Ergebnisse nicht einfach zählen. Diese ernüchternde Darstellung mag den Leser*innen, insbesondere Wissenschaftler*innen, die selbst damit ringen, ihre Arbeit in Ziele, Leistungskennzahlen und Ergebnisse einzuteilen, nur allzu vertraut vorkommen. Der Versuch, kreative und wissensbasierte Arbeit in Excel-Tabellen und numerische Indikatoren zu pressen, birgt die Gefahr, die Entwicklung neuer Ideen zu ersticken und Zahlen über Inhalte zu stellen.

Eine treibende Kraft hinter diesen Entwicklungen ist die zunehmende Digitalisierung. In diesem Sinne knüpft das Buch an die Literatur zur technologischen Transformation und insbesondere zum algorithmischen Management an (siehe z. B. De Stefano 2020, Gilbert und Thomas 2021; Piasna 2024). Wenn diese Technologien zur Steuerung der Arbeit eingeführt werden, erfordern sie eine zunehmende Standardisierung von Aufgaben und Zeitplänen. Die Rechenkapazität neuer Technologien ist erstaunlich, erfordert jedoch die Umwandlung des Arbeitsprozesses in eine Reihe von Datenpunkten. Der eigentliche Arbeitsprozess wird durch solche Messungen entwertet. Dies erweitert die Kontrolle und verändert das Machtverhältnis zwischen Arbeitnehmenden und Arbeitgebenden, während gleichzeitig Technologieanbieter zu neuen Herrschenden aufsteigen können (Lehdonvirta 2022). Durch die Hervorhebung und Analyse solcher Risiken anhand verschiedener Beispiele und Kontexte bietet das Buch einen dringend benötigten Leitfaden, um diese technologische Transformation zu durchschreiten sowie um Politikansätze und Regulierungen zu formulieren, die für dieses Zeitalter radikaler digitaler Fortschritte geeignet sind.

Technologischer Fortschritt bedeutet nicht sozialen Fortschritt

Das Buch weckt gelegentlich Nostalgie für ein vergangenes goldenes Zeitalter der verarbeitenden Industrie, als die Arbeitsbedingungen gut waren und die Menschen einer sinnvollen Tätigkeit nachgingen, indem sie greifbare und nützliche Güter herstellten. Dass die Wahrnehmung der Vergangenheit eher positiv ausfällt, ist zwar ein weit verbreitetes Phänomen, dennoch ist es interessant, sich tiefergehender mit den Ursachen dieser Nostalgie zu beschäftigen. Man könnte argumentieren, dass eine Fabrik nicht unbedingt als komfortabler oder sicherer Arbeitsplatz konnotiert wird. Dies gilt heute und galt umso mehr in der Vergangenheit. Viele Arbeitsschutz- und Arbeitssicherheitsstandards entstanden als Reaktion auf gefährliche Arbeitsbedingungen, während Gewerkschaftskampagnen und intensive Proteste der Arbeiter*innen in der verarbeitenden Industrie die entmenschlichende Natur der Arbeitsorganisation und die untragbar langen Arbeitszeiten hervorhoben. Das positive Image der Beschäftigung in der verarbeitenden Industrie während ihrer Blütezeit lässt sich daher auf die damit verbundene Arbeitsplatz- und Einkommenssicherheit zurückführen.

Dies wirft die wichtige Frage auf, ob die Beschäftigungsstandards, wie sie einst in der verarbeitenden Industrie galten, d. h. standardisierte und relativ sichere Verträge, die den Arbeiter*innen Zugang zu Arbeitnehmerrechten und kollektiver Vertretung verschafften, im heutigen Dienstleistungssektor und in der wissensbasierten Wirtschaft wiederhergestellt werden können. An dieser Stelle beginnt das Buch jedoch zu schwanken zwischen der Vorstellung, dass Standardbeschäftigung nach wie vor die vorherrschende Form der Arbeit ist (zumindest in Kontinentaleuropa, das den Hauptbezugspunkt des Buches darstellt) und der Behauptung, dass die heutige Arbeitswelt bereits einer riesigen digitalen Arbeitsplattform ähnelt, auf der immer längere Wertschöpfungsketten einen Abwärtsdruck auf Arbeitsqualität und Löhne ausüben.

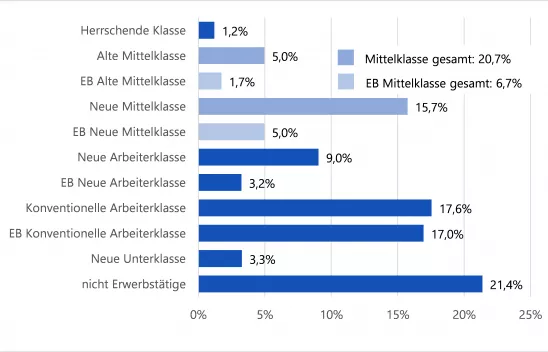

Frühere Forschungen geben Aufschluss über dieses vermeintliche Dilemma. Zum Beispiel hat die Deregulierungswelle in Europa nach der Finanzkrise 2008 den unbefristeten und Vollzeitverträgen viel von ihrer Bedeutung genommen im Hinblick auf den Schutz und die Berechenbarkeit, die sie früher boten (siehe z. B. verschiedene Kapitel in Piasna und Myant 2017). Der Arbeitsmarkt ist auch komplexer als eine Zweiteilung in Kern und Peripherie vermuten lässt. Ungleichheiten werden in Wirklichkeit von Arbeitgebenden durch formelle und informelle Strategien und Praktiken geschaffen, wobei auch angebotsseitige Faktoren wie Geschlecht, ethnische Zugehörigkeit oder eine Vorgeschichte prekärer Arbeit eine Rolle spielen (Rubery 2007).

Welche politischen Optionen gibt es?

Ein Überblick über die sozialen, wirtschaftlichen und technologischen Mechanismen, die die Entwicklung der Erwerbsarbeit geprägt haben, bildet die Grundlage für die Vorstellung möglicher Zukunftsszenarien, die in der zweiten Hälfte des Buches näher beleuchtet werden. Unter Verwendung eines idealtypischen Ansatzes präsentiert Eichhorst den Leser*innen zwei hypothetische Extreme, wohin uns die aktuelle Phase der Transformation führen kann. Auf der einen Seite gibt es die Vision eines dystopischen vertikalen Kapitalismus, in dem die Technologie Machtungleichgewichte verschärft, Arbeit streng überwacht wird und die Fähigkeiten der Arbeitnehmer*innen sowie der Sinn ihrer Arbeit eher geschmälert als bereichert werden. Am anderen Ende des Spektrums steht ein egalitärerer, horizontaler Kapitalismus mit einem positiven Kreislauf zwischen technologischem Fortschritt und der Bereicherung menschlicher Arbeit. In diesem Szenario gedeihen Arbeitnehmer*innen, in dem sie zusammen und in Synergie mit Maschinen arbeiten. Technologie ergänzt menschliche Arbeit und ihren Sinn, anstatt sie zu ersetzen oder zu gefährden, während die Arbeitnehmer*innen ihre einzigartigen menschlichen Fähigkeiten nutzen können.

Während die Wahl zwischen diesen beiden Zukunftsszenarien scheinbar eindeutig ist, ist der Weg zum Erreichen des gewünschten Ergebnisses weniger offensichtlich. Auf der Suche nach Lösungen bietet das Buch einen umfassenden Überblick über einige der bedeutsamsten progressiven politischen Maßnahmen unserer Zeit. Der Autor untersucht und setzt sich kritisch mit Vorschlägen auseinander, darunter der Reduzierung der Arbeitszeit, der Einführung eines universellen und bedingungslosen Grundeinkommens, der Stärkung des Kündigungsschutzes, um ihn stärker an die Qualität des normalen Arbeitsverhältnisses anzulehnen, der Wiederbelebung der Sozialpartnerschaft oder der grundlegenden Neugestaltung des Kapitalismus durch ein alternatives wirtschaftliches und politisches Modell der Produktion und Verteilung. Der Autor schließt diesen Überblick auf einer weitgehend kritischen Note und argumentiert, dass keine dieser Ideen in der Lage ist, die notwendigen oder tragfähigen Antworten auf die aktuellen Herausforderungen zu liefern. Gibt es also nichts, was getan werden kann, um den neuen und sich abzeichnenden Herausforderungen zu begegnen? Anstatt uns damit abzufinden, laden die letzten Kapitel des Buches die Leser*innen dazu ein, andere mögliche Wege in die Zukunft zu erkunden und sich auszumalen.

Der in dem Buch vorgestellte alternative Ansatz zur Schaffung humanerer Arbeitsbedingungen stützt sich auf Elemente des nordischen Flexicurity-Modells in Verbindung mit starken Tarifverhandlungen und Strukturen der Arbeitnehmermitbestimmung, ähnlich denen der deutschen Betriebsräte. Ein Schwerpunkt dieser Diskussion liegt auf Führungsstilen und Job-Crafting, das von Arbeitnehmer*innen selbst innerhalb ihrer jeweiligen beruflichen Nischen und an der Schnittstelle von Arbeit und Privatleben durchgeführt werden sollte. Auch wenn dies unter den gegenwärtigen Bedingungen möglicherweise nicht für alle Beschäftigten praktikabel oder realisierbar ist, stellt es dennoch eine attraktive Vision dar.

Fazit

Insgesamt deckt das Buch ein breites Spektrum an theoretischen und empirischen Grundlagen ab und befasst sich mit den wichtigsten Debatten über die transformativen Kräfte in der Arbeitswelt und deren mögliche Auswirkungen. Die Erzählung nimmt die Leser*innen mit auf eine Reise durch die Zeit, von der Nachkriegszeit bis zur Gegenwart und darüber hinaus, mit einem vorausschauenden Blick in die Zukunft. Es untersucht multiple Ebenen der Arbeitsmarktinstitutionen, Akteure und verschiedene sozioökonomische Segmente. Der Schreibstil weicht zwar von dem eines konventionellen wissenschaftlichen Werks ab, indem er mehr Raum für Subjektivität, Anekdoten, Beobachtungen aus erster Hand und frei fließende Reflexionen lässt, aber genau das könnte für ein breiteres Publikum attraktiv, zugänglich und anregend sein. Es ist eine zeitgemäße und zum Nachdenken anregende Lektüre für alle, die sich für Wege zu einer besseren Zukunft der Arbeitswelt interessieren und damit beschäftigen.

Literatur

De Stefano, V. (2020): Algorithmic Bosses and What to Do About Them: Automation, Artificial Intelligence and Labour Protection. In D. Marino & M. A. Monaca (Eds.), Economic and Policy Implications of Artificial Intelligence (pp. 65–86). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-45340-4_7

Gilbert, A., & Thomas, A. (2021): The Amazonian Era: How algorithmic systems are eroding good work. Institute for the Future of Work. https://uploads-ssl.webflow.com/5f57d40eb1c2ef22d8a8ca7e/60afae719661d0c857ed2068_IFOW%20The%20Amazonian%20Era.pdf

Lehdonvirta, V. (2022): Cloud Empires: How Digital Platforms Are Overtaking the State and How We Can Regain Control. The MIT Press.

Piasna, A. (2024): Algorithms of time: How algorithmic management changes the temporalities of work and prospects for working time reduction. Cambridge Journal of Economics, 48(1), 115–132. https://doi.org/10.1093/cje/bead017

Piasna, A., & Myant, M. (Eds.) (2017):Myths of employment deregulation: How it neither creates jobs nor reduces labour market segmentation. ETUI.

Rubery, J. (2007): Developing segmentation theory: A thirty year perspective. Économies et Sociétés, 28(6), 941–964.

Agnieszka Piasna 2025, Zurück in die Zukunft der Arbeit, in: sozialpolitikblog, 27.11.2025, https://difis.org/blog/zurueck-in-die-zukunft-der-arbeit-184 Zurück zur Übersicht

Dr. Agnieszka Piasna ist leitende Forscherin in der Abteilung für Wirtschafts-, Beschäftigungs- und Sozialpolitik des ETUI in Brüssel und assoziierte Forscherin am Zentrum für soziologische Forschung der KU Leuven. Ihre Forschungsschwerpunkte sind Arbeitsplatzqualität, Arbeitsmarktpolitik und -regulierung, Digitalisierung und Geschlechtergleichstellung. Sie hat die ETUI-Umfrage zu Internet- und Plattformarbeit koordiniert, den Europäischen Index für Arbeitsplatzqualität entwickelt und ist aktiv an der Forschung und Politik zur Arbeitszeitverkürzung beteiligt.