Soziale Desintegration: Nährboden für Rechtsextremismus

Die Enthüllungen von Correctiv verdeutlichten die tiefsitzenden Wurzeln rechter Ideologien in der deutschen Gesellschaft. Doch während die Gegendemonstrationen ein Zeichen der Hoffnung setzen, bleibt die Frage nach den sozialpolitischen Ursachen für rechtsextreme Einstellungen zentral. Über die komplexen Zusammenhänge zwischen Anerkennungsverlust, Arbeitswelt und dem Aufstieg des Rechtsextremismus spricht Bettina Kohlrausch, Direktorin des WSI, im Interview.

Das Thema Rechtsextremismus und Sozialpolitik beschäftigt Sie schon lange in Ihrer Forschung. Wie haben Sie die Enthüllungen von Correctiv und den darauf folgenden Gegenprotesten empfunden?

Es war erst einmal ein Schock. Dass es Pläne zur Deportation gibt, war bekannt, aber mich hat das Ausmaß der Vernetzung der verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen zu dem Thema überrascht. Man sieht, welche Reichweite solche Ideen haben und wie sie sich in die Gesellschaft eingraben. Das ist besorgniserregend. Die Gegendemonstrationen fand ich ermutigend. Es zeigt, dass eine Mehrheit nicht mit dem einverstanden ist, was Rechtsextreme wollen. Gleichzeitig war es eine Entzauberung des Narrativs der AfD, sie vertrete eine schweigende Mehrheit. Im Gegenteil sie vertritt eine laute Minderheit. Ich wünsche mir, dass diejenigen, die gesellschaftliche Verantwortung tragen, also Politik und Medien etwa, bei dieser Entzauberung auch mitmachen. Rechtsradikalismus ist aber keine legitime Meinung und man darf nicht so tun als wäre das so.

Ein Redner hat bei der Gegendemo in Bremen gesagt, dass soziale Unsicherheit Ängste auslöst und dies rechte Tendenzen stärkt. Werden sozialpolitische Bezüge in der Debatte aus Ihrer Sicht hergestellt?

Das variiert stark. Ich verstehe, dass breite gesellschaftliche Bündnisse sich schwer auf eine politische konkrete Agenda einigen können und vielleicht ist es zum gegenwärtigen Zeitpunkt auch richtig, erst einmal klar zu machen, dass wir mit dem, was Rechtsextreme verbreiten und machen, nicht einverstanden sind. Der nächste Schritt sollte sein, dass wir eine gemeinsame Deutung entwickeln, welche Ursachen das Erstarken des Rechtsextremismus hat.

Sie haben für die wissenschaftlichen Erklärungsansätze zwei Stränge ausgemacht: Die einen stützen sich eher auf kulturelle, andere auf sozioökonomische Konflikte, um rechtsextreme Tendenzen zu erklären. Gilt das für die Bündnisse auch?

Das kann ich mir vorstellen, ohne dass wir es für die Bündnisse untersucht haben. Ich denke, es ist in der gegenwärtigen Situation total wichtig, dass man einfach ein Stoppschild aufstellt und sagt, dass wir rassistische Meinungen nicht akzeptieren. Deshalb finde ich diese Breite in den Deutungen auch unproblematisch. Aber gleichzeitig muss man doch fragen, was die gesellschaftlichen Kontexte sind, in denen rechtsextreme Einstellungen entstehen, ohne die Verantwortung dafür zu relativieren.

Damit haben Sie sich in Ihrer Forschung beschäftigt. Was sind für Sie die sozialpolitischen Hauptursachen für rechtsextreme Einstellungen?

Ich sehe mich da tatsächlich so ein bisschen in der Mitte zwischen diesen zwei Positionen. Didier Eribon und hat die Wahl rechtsextremer Parteien als einen Akt der Notwehr bezeichnet. Sahra Wagenknecht hat das in einer Bundestagsdebatte dann aufgegriffen. Das sehe ich definitiv nicht so. Darin steckt die Mär der Protestwahl. Wir wissen inzwischen jedoch, dass ein beträchtlicher Teil der AfD-Wähler*innenschaften ein geschlossenes rechtsextremes Weltbild haben. Es ist auch nicht so, dass nur die Marginalisierten und Abgehängten rechts wählen. Ansonsten wäre das Elektorat für diese Parteien nicht so groß. Aber ich sehe auch nicht, dass es nur um einen kulturellen Konflikt geht – also dass sich bestimmte kulturelle Gruppen nicht mehr vertreten und provoziert fühlen, etwa weil sie das Gendern ablehnen, ihnen Autofahren wichtig ist oder sie auf dem Land wohnen und das Gefühl haben, aus der Stadt wird auf sie herabgeblickt. Es gibt diese Konflikte, aber die Differenzen sind nicht so stark wie oft behauptet wird. Ich kann hingegen viel mit dem Heitmeyers Begriff der Anerkennungsbedrohnung anfangen. Ich glaube, da steckt viel Erklärungspotential drin.

Was verstehen Sie darunter in Bezug auf arbeits- und sozialpolitische Erklärungsansätze?

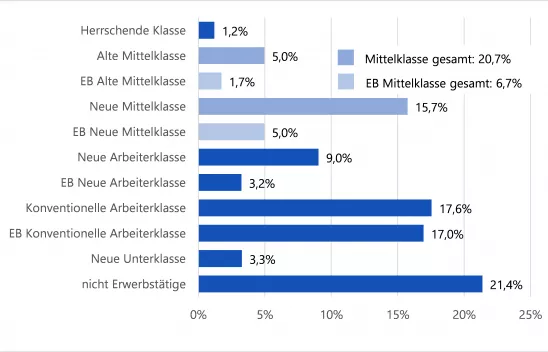

Durch die Transformation der Industrie und der Arbeitswelt entstehen Anerkennungsverluste für einige Menschen, die materielle, demokratische und soziale Dimensionen haben. Wir haben am WSI die Ursachen für anti-demokratische Einstellungen und die Wahl der AfD empirisch sehr genau untersucht und wissen, dass Menschen, die heute die geringsten Einkommen haben, geringere Bildung und weniger Ressourcen, häufiger die AfD wählen. Aber sie sind es nicht nur, sondern auch jene, die solche Verluste befürchten, die also um Ihre Anerkennung fürchten. Wir müssen besser verstehen, wie diese Anerkennungsbedrohung erlebt werden. Deswegen schauen wir uns ganz die Integration im Arbeitskontext im Zusammenhang mit rechtsextremen Einstellungen an.

Wie zeigen sich die unterschiedlichen Dimensionen des Anerkennungsverlusts?

Mir hat das mal eine Person von der IG BCE anschaulich geschildert: Menschen, die in Sachsen im Braunkohlerevier gearbeitet haben, haben dafür gesorgt, dass in der DDR das Licht nicht ausgeht. Das waren Held*innen. Und jetzt sind sie Leute, die klimaschädliche, ineffiziente Energie produzieren, die keiner mehr haben will. Das ist ein Anerkennungsverlust in einer sozialen Dimension, die nicht zwingend mit materiellen Verlusten verbunden ist. Dann gibt es auch noch den Verlust demokratischer Teilhabe, also das Gefühl, Veränderungen überhaupt nicht mitgestalten zu können. Soziologisch gesprochen geht es um eine Desintegrationserfahrung. Ich glaube, wenn man Verteilung nicht nur als ganz schlichte Verteilung von materiellen Ressourcen betrachtet, sondern auch Verteilung der Ressourcen demokratische Teilhabe und soziale Anerkennung, dann hat man ein komplexeres Bild sozialer Integration und Desintegration. Desintegrationserfahrungen sind sozusagen der Humus, auf dem rechtsextreme Einstellungen wachsen können. Mit Geld oder Materiellem, ist es nicht allein gelöst, aber oft hängen diese Dimensionen Desintegrationserfahrungen eng zusammen.

Wie kann man sich diese Zusammenhänge vorstellen?

Wir haben zum Beispiel so eine Skala, die wir „Arbeit und Würde“ nennen. Damit erfassen wir Demütigungserfahrungen im Arbeitskontext aber auch Gegenstrategien. Theoretisch leitet sich sie Skala aus der Grundüberlegung ab, dass die soziale Positionierung im hierarchischen Gefüge der Arbeitswelt, das immer noch durch den Konflikt zwischen Kapital und Arbeit strukturiert ist, zwangsläufig mit der Erfahrung von Würdeverletzung verbunden ist. Konkret bedeutet dies das Erleben von institutioneller Demütigung, zum Beispiel durch ausufernde Arbeitszeiten oder den Mangel an Kontrolle über das eigene Handeln im Arbeitskontext oder fehlende langfristige soziale Sicherheit. Und dann gibt es noch die Gegenstrategien, Solidarität und die Möglichkeiten, das eigene Arbeitsumfeld kreativ gestalten zu können. Wir sehen, dass die Demütigungserfahrungen in all diesen Aspekten in den unteren Einkommensgruppen stärker sind. Aber dort, wo die Leute keine Gegenstrategien haben, sind sie wirklich anfällig für rechtsextreme Einstellungen.

Was heißt das für die Sozialpolitik?

Die Absicherung von Arbeit ist der Schutz vor dem totalen Zugriff der Marktlogik auf die Arbeitskraft, also die Dekommodifizierung von Arbeit. Ich denke, wir haben in den letzten Jahren in vielerlei Hinsicht eher eine Rekommodifizierung von Arbeit erlebt und genau damit verbinden sich die beschriebenen Demütigungserfahrungen. Denn es geht bei Sozialpolitik und Sozialstaatlichkeit nicht nur darum, dass niemand durchs Raster fällt. Der Sozialstaat muss ein emanzipatives Projekt sein, der ein Angebot zur sozialen Integration schafft. Das ist ein Langfristprojekt. Aber wenn wir es jetzt nicht angehen, dann ist das demokratiegefährdend.

Wie kann man sich einen emanzipativen Sozialstaat vorstellen?

Ich habe darauf noch nicht die eine Antwort, aber einige Eckpfeiler sind klar: Die Grundsicherung muss großzügig sein. Gleichzeitig muss sich der Diskurs gegenüber den Schwächsten ändern. Es darf nicht nur um Sanktionen und Missbrauch sozialer Leistungen gehen. Der Ermöglichungsgedanke ist zentral. Was brauchen Menschen, um ihre Erwerbsbiographie selbstbestimmt gestalten zu können? Und wie können wir die absichern? Da wäre für mich ist Qualifikation natürlich ein ganz zentraler Aspekt. Im Kern geht es darum, eine Biographie zu denken, in der sich Menschen in allen Lebenslagen sicher und als Teil der Gesellschaft fühlen können. In den Phasen der Erwerbsarbeit, aber auch in den Zeiten, in denen Menschen nicht erwerbsarbeiten, weil sie Kinder kriegen, Eltern pflegen oder sich umorientieren. Dazu gehört auch eine Arbeitszeitpolitik, die Menschen Handlungsspielräume lässt. Wir arbeiten mit dem Konzept des Industrial Citizenship. Also welche Rechte haben Menschen im Arbeitskontext, wie gut sind sie vor der Macht des Marktes geschützt?

Industrial Citizenship klingt erst einmal nach Normalarbeitsverhältnis und Ernährermodell. Aber damit ist mehr gemeint?

Ja, ich glaube auch, dass so wie der Begriff entstanden ist und die Rechte, die sich daraus ableiten, eben auch zu eng gefasst sind. Auch der Fokus auf die Industrie passt ja heute nicht mehr. Vielleicht kann man auch von einer wirtschaftlichen Staatsbürgerschaft sprechen. Der Begriff muss auch global gedacht werden. Es geht auch um die Rechte von Menschen im globalen Süden. Auch der Arbeitsbegriff ist noch zu eng gefasst. Es muss um bezahlte und unbezahlte Arbeit gehen und wir müssten die Rhythmen der Erwerbsarbeit denen der Sorgearbeit unterordnen. Die Sorgearbeit kommt vor der anderen Arbeit, weil sie auch einfach viel weniger planbar und zwingender ist. Und das dritte ist, dass Diskriminierung sich nicht nur auf die Schutzrechte beziehen sollte, die aus dem Widerspruch zwischen Kapital und Arbeit entstehen. Es muss auch weitere Schutzrechte gehen, etwa vor Diskriminierung aufgrund des Migrationshintergrunds oder des Geschlechts.

Untersuchen Sie auch Zusammenhänge zwischen Sorgearbeit und rechtsextremen Einstellungen?

Frauen haben seltener rechtsextreme Einstellungen. Gleichzeitig sehen wir aber Zuwächse, wie Arbeiten meines Kollegen Andreas Hövermann zeigen. Die Pandemiepolitik hat wirklich zum Vertrauensverlust von Müttern in die Politik geführt, was auch Frauen anfälliger für rechtsextreme Erzählungen gemacht hat. Die einen haben sich sehr stark an die Regeln gehalten und diese auch schon fast staatstragend vertreten. Und andere fingen an, die Pandemie und Schutzmaßnahmen völlig zu negieren. Der Vertrauensverlust in die Politik entsteht nach unseren Analysen auch durch die Missachtung von Sorgearbeit. Es wäre unvorstellbar gewesen, irgendeiner anderen Gruppe zu sagen, dass sie einfach fünf bis acht Stunden Mehrarbeit am Tag leisten soll. Aber genau das ist Frauen in der Pandemie passiert. Am Anfang galt ja Homeoffice noch als angemessene Form der Kinderbetreuung. Es gab keinerlei Entlastungsangebote an Frauen. Es gab keine Nachsorge, weder was die Bildung anging, noch was die starken psychischen Belastungen angingen. Und das ist natürlich nichts anderes als schlicht nicht zur Kenntnis zu nehmen, dass das Arbeit ist, die Frauen geleistet haben und dass es irgendeine Form von Anerkennung oder auch konkreter Entlastung braucht. Und das gilt ja nicht nur für die Zeit der Pandemie.

Was sollte die Sozialpolitikforschung in der Debatte um Rechtsextremismus künftig machen?

In vielen Bereichen sollten die Forschenden ihre Arbeit fortsetzen. Dazu gehört etwa die Frage, wer eigentlich zur Solidargemeinschaft gehört. Auch der Fokus auf Sorgearbeit und Bildung als Teil von Sozialpolitik ist wichtig. Wir haben uns in unserer bisherigen Forschung in der Tat stark auf die zusammenhänge von Erwerbsarbeit und rechtsextremen Einstellungen bezogen. Nun versuchen wir die Teilhabedimensionen mit einem umfangreichen Datensatz umfassender zu erfassen und international vergleichend zu erforschen. Welche konkreten Erfahrungen sind es eigentlich, die bei Menschen dazu führen, dass Sie antidemokratische Einstellungen entwickeln? Spannend wäre dazu auch eine sozialräumliche Dimension einzubeziehen. Und dann gilt es auch weiter zu erforschen, was in den Diskursen passiert. Also, warum lassen sich zum Beispiel in sozialstaatlichen Debatten Oben-Unten-Konflikte in Innen-Außen-Konflikte umdeuten. In der anwendungsorientierteren Sozialpolitikforschung sollten wir mehr über die konkreten Instrumente nachdenken, die einen emanzipativen Sozialstaat ausmachen. Es gibt also weiter viel zu tun.

* weitere Informationen zum Bildnachweis: Alex Fremer, CC BY-SA 2.0 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0, via Wikimedia Commons, Bildausschnitt verkleinert.

Bettina Kohlrausch 2024, Soziale Desintegration: Nährboden für Rechtsextremismus, in: sozialpolitikblog, 11.04.2024, https://difis.org/blog/soziale-desintegration-naehrboden-fuer-rechtsextremismus-113 Zurück zur Übersicht

Prof. Dr. Bettina Kohlrausch ist Direktorin des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts der Hans-Böckler-Stiftung und Professorin für gesellschaftliche Transformation und Digitalisierung an der Universität Paderborn. In Ihrer Forschung beschäftigt sie sich unter anderem mit der Entstehung und Ausmaß antidemokratischer Einstellungen und der Bedeutung von Arbeit und sozialer Integration im Zusammenhang mit wirtschaftlichen Staatsbürgerrechten.