In der Abwärtsspirale?

Ländliche Armut ist oft nur ein Nebenschauplatz der Forschung. Ein kürzlich abgeschlossenes Forschungsprojekt macht Armut auf dem Land sichtbar und zeigt die Grenzen aktivierender Arbeitsmarktpolitik in ländlichen Peripherien auf.

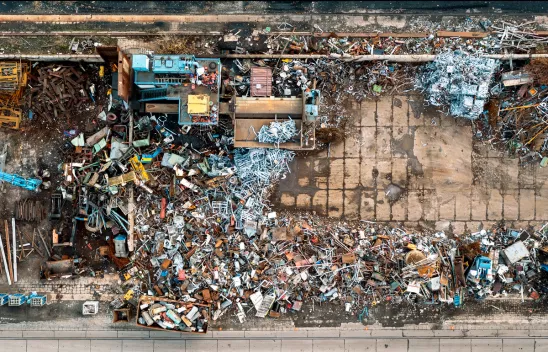

Während unserer Forschungsreisen sind wir an landwirtschaftlich genutzten Feldern, Windparks, Co-Working-Spaces, Ferienresorts aber auch Industriebrachen, leerstehenden Arbeiter*innensiedlungen, verfallenen Bauernhöfen und Schlafdörfern vorbeigefahren. Sie allesamt sind Zeugnisse des Strukturwandels strukturschwacher ländlicher Regionen. Sie stehen für ihre Geschichte, das Aufkommen und Verschwinden von Industrien, den Bedeutungswandel landwirtschaftlicher Produktion, die Entstehung neuer Nutzungsformen, der Abwanderung großer Bevölkerungsteile sowie den Zuzug urbaner Mittelschichten und die Aufwertung durch Tourismus. Für viele Einwohner*innen bedeuteten diese Entwicklungen jedoch, dass sie Arbeitsplätze in Industrie oder Landwirtschaft verlieren und auf neue prekäre Arbeitsplätze in Einzelhandel, Gastronomie und Tourismus angewiesen sind sowie einen massiven Rück- und Umbau sozialer Daseinsvorsorge, der durch den Abzug von Kapital, geringe kommunale Einnahmen und Überschuldung angetrieben wird.

Die Grundlage des Beitrags sind Ergebnisse aus einem vierjährigen qualitativen BMBF-Forschungsprojekt zu ländlicher Armut und sozialer Teilhabe in je zwei (hier anonymisierten) strukturschwachen Landkreisen in Ost- und Westdeutschland. Dabei wurden unter anderem Interviews mit Expert*innen aus Kommunalpolitik, Verwaltung und Wohlfahrtspflege sowie problemzentrierte Interviews mit unterschiedlichen armutsbetroffenen Personengruppen wie Arbeitslose, von Altersarmut betroffene Rentner*innen und Beschäftigte im Niedriglohnbereich geführt.

Ländliche Armut als Resultat sozialräumlicher Peripherisierungsprozesse

Ländliche Armut wird wenig untersucht, obwohl sie empirisch keineswegs ein Randphänomen darstellt (vgl. Klärner 2017). Sie weist gegenüber der stärker beforschten Armut in städtischen Kontexten mindestens zwei Spezifika auf: Zum einen gilt sie aufgrund der höheren sozialen Kontrolle innerhalb dörflicher Strukturen als eine besonders „versteckte oder verschämte“ Form der Armut (Wiesinger 2005: 65). Zum anderen tritt sie auch als Mobilitätsarmut in Erscheinung, die unter den Bedingungen eines defizitären öffentlichen Personennahverkehrs den Zugang zu Unterstützungsleistungen für Betroffene ohne PKW zusätzlich erschwert.

Ländliche Armut ist eng mit Prozessen sozialräumlicher Ungleichheit (vgl. Albrech et al. 2016) und Peripherisierung verbunden. Eine Verschärfung der Armutslage ist insbesondere in den ländlichen Räumen zu beobachten, in denen die öffentliche Infrastruktur und soziale Daseinsvorsorge unter ökonomischer Strukturschwäche, demografischer Schrumpfung und kommunalen Sparauflagen leiden. Peripherisierung ist ein dynamischer Prozess „der Abkopplung ganzer Räume von den ökonomischen, politischen und kulturellen Machtzentren, der mit einem Verlust von Teilhabechancen und einer Verengung von Handlungsspielräumen“ (Barlösius/Neu 2007: 85) Hand in Hand geht.

Diese Entwicklung lässt sich am Strukturwandel lokaler Arbeitsmärkte in unseren Untersuchungsregionen ablesen: Auch aufgrund ihrer Wirtschaftsstruktur mit einigen wenigen Wirtschaftszweigen sind sie von einem verschärften globalen Standortwettbewerb, De-Industrialisierung und De-Agrarisierung und einer damit verbundenen stark geschrumpften Aufnahmekapazität insbesondere für geringqualifizierte Arbeitskräfte betroffen. So boten Landwirtschaft und Industrie für Nicht-Fach- und Hilfsarbeiter*innen viele Jahrzehnte nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges Erwerbs- und Aufstiegsmöglichkeiten. Der Verlust dieser Arbeitsplätze konnte nicht zuletzt aufgrundmangelnder nationaler und internationaler Konkurrenzfähigkeit nicht kompensiert werden.

Eine besonders dramatische Zäsur stellt dabei die Massenerwerbslosigkeit in der Nachwendezeit in Ostdeutschland dar, die sich bis heute in verfestigter Langzeitarbeitslosigkeit und intergenerationaler Armutskonzentration in den Regionen niederschlägt. Zudem wurde die verbleibende, oft ausbeuterische ‚Einfacharbeit‘, wie in der saisonalen Erntehilfe oder Fleischindustrie zunehmend von Arbeitsmigrant*innen aus Osteuropa übernommen (vgl. Green 2016). In den landschaftlich attraktiven Regionen werden die wenigen neuen Arbeitsplätze im Tourismusbereich von den Folgen saisonaler Niedriglohnarbeit und ländlicher Gentrifizierung überschattet (vgl. Haubner/Laufenberg/Boemke 2022). Ein Ausweg aus der damit verbundenen Armutsdynamik ist deshalb erschwert, weil schwindende kommunale Einnahmen und verengte armutspolitische Handlungsspielräume dazu führen, dass es bei freiwilligen Aufgaben wie der Jugendhilfe, Beratungsstellen und Angeboten für Armutsbetroffene an Mitteln und Personal fehlt.

Erfolglose Aktivierung in ländlichen „Arbeitsgesellschaften ohne Arbeit“

Der Abzug lokaler Unternehmen, demographische Schrumpfung und Prozesse der De-Infrastrukturalisierung haben aus unseren Untersuchungsregionen ländliche „Arbeitsgesellschaften ohne Arbeit“ (vgl. Land/Willisch 2006: 76) werden lassen. Hier treffen (Langzeit-)Arbeitslose mit entwerteten und unzureichenden Qualifikationen auf einen ausgedünnten und vom Niedriglohnsektor dominierten Arbeitsmarkt. Diese Situation spitzt eine befragte Sozialamtsleiterin in einem der westdeutschen Landkreise zu, wenn sie von der hohen Anzahl Erwerbsloser berichtet, die „wir immer mit uns rumschleppen, weil wir für diese Langzeitarbeitslosen gar keine Arbeitsplätze haben“.

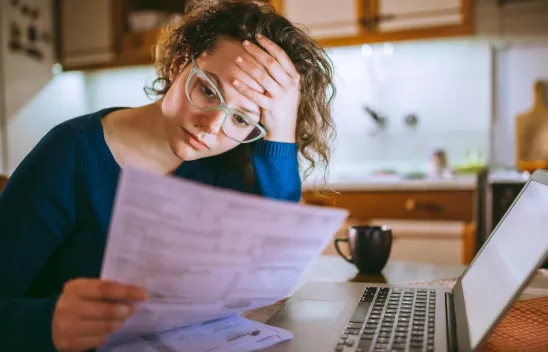

Doch obwohl es wenige (existenzsichernde) Beschäftigungsmöglichkeiten für die Gruppe der Geringqualifizierten gibt und Langzeitarbeitslose in allen untersuchten Landkreisen die hartnäckige Hälfte der Arbeitslosen mit steigenden Verweildauern im Leistungsbezug bilden, folgt die Arbeitsmarktpolitik unbeirrt dem Credo einer kosteneffizienten Aktivierung und schnellstmöglichen Arbeitsmarktintegration. Das Leitprofil aktivierender Arbeitsmarktpolitik besteht in der subjekttheoretischen Prämisse eigenverantwortlicher Arbeitsmarktakteure, die die eigene Employability und das eigene Humankapital proaktiv maximieren (vgl. Dörre et al. 2013). Die von Langzeitarbeitslosigkeit Betroffenen in unseren Landkreisen weichen jedoch von diesem Zielprofil ab, haben doch viele Jahre der Perspektivlosigkeit ihre Spuren hinterlassen. Die Vorsitzende eines Arbeitslosenverbandes in einem der ostdeutschen Landkreise berichtet von den Schwierigkeiten der Arbeitsvermittlung. Statt einer auf rasche Vermittlungserfolge drängende Aktivierung, benötigten die Arbeitssuchenden vielmehr sozialarbeiterische und -psychiatrische Unterstützung und Betreuung.

Zugleich ist die Sozial- und Arbeitsmarktpolitik in den ländlich-peripherisierten „Postwachstumsregionen“ (Schmalz et al. 2021: 37) unterfinanziert und nur begrenzt flexibel, wenn es um die Bedürfnisse (schwer vermittelbarer) Arbeitssuchender geht. Obwohl die Arbeitsmarktpolitik mit dem Teilhabechancengesetz seit 2019 verstärkt auf die Integration einer „arbeitsmarktfernen“ Klientel abzielt, werden diese Maßnahmen (§16i und §16e SGB II) selten vergeben. Grund ist der hohe personelle wie finanzielle Aufwand gerade in peripherisierten Regionen, wie uns verschiedene Arbeitsmarktexpert*innen einhellig erzählen. Hinzu tritt ein unterfinanzierter und personell ausgedünnter Sozialsektor. Sozialarbeiter*innen, die von Armut und Ausgrenzung betroffene Gruppen sozial auffangen sollen, sind mit einer wachsenden Zahl an Personen mit langfristigen Betreuungsbedarfen auf der Grundlage äußerst begrenzter Budgets und befristeter Zeiträume konfrontiert.

Ländliche Armut als Makel und Tabu: Die Sicht lokalpolitischer Entscheidungsträger*innen

Zu den lokalen Ursachen und Erscheinungsformen von Armut befragt, zeichnen unsere Expert*innenbefragungen ein äußerst ambivalentes Bild. Während die Expert*innen aus Kommunalverwaltung und -politik den strukturellen Zusammenhang zwischen lokaler Armutskonzentration und den durch Peripherisierung ausgedünnten Arbeitsmärkten benennen, individualisieren, moralisieren und kulturalisieren sie Armut zugleich. Lokale Armut wird zudem häufig an den „absoluten Kriterien“ wie Hunger und Obdachlosigkeit gemessen und damit relativiert und sogar geleugnet. Armut und Erwerbslosigkeit werden so als Folge von falschen persönlichen Entscheidungen sowie charakterlicher Schwäche oder kognitiver Defizite gedeutet (vgl. Haubner/Laufenberg/Boemke 2021: 262ff).

Diese Armutsbilder, die sich in internationale Trends einer Bedeutungszunahme individualisierender Armutsdiskurse seit Ende der 1970er Jahre einfügen (vgl. Lister 2021; Ullrich/Schiek 2022), provozieren nicht selten ein wenig empathisches Bild der von Armut und Erwerbslosigkeit betroffenen Personen, die von der Leiterin eines Sozialamts in einem ostdeutschen Landkreis als die „Faulen und Unwilligen“ klassifiziert werden. In einigen, insbesondere in den ostdeutschen Regionen geführten, Interviews tauchen zudem sozialchauvinistische Topoi auf, die auf Annahmen einer genetischen Komponente von Armut hindeuten. So spricht etwa der Leiter einer Tafel in einer ostdeutschen Untersuchungsregion über intergenerationelle Armut von einer „Ansteckung über Generationen hinweg“ oder der Vererbung eines „Hartz-IV-Gens“.

Sozial nachhaltige Sozial- und Arbeitspolitiken als Ausweg?

Die Wirkungslosigkeit aktivierender arbeitsmarktpolitischer Maßnahmen in ländlichen Peripherien weist auf mögliche Grenzen wachstumsbasierter und erwerbszentrierter Sozialstaatspolitiken hin. Thomas Barth und Stephan Lessenich (2022) sprechen im Zusammenhang mit den ökologischen Folgen einer auf Wirtschaftswachstum ausgerichteten „investiven“ Sozialpolitik vom „Wachstumswohlfahrtsstaat der Lohnarbeitsgesellschaft“ und problematisieren die traditionell enge Verzahnung von Sozialpolitik und Lohnarbeitszentrierung. Sozialpolitik ist in dieser Hinsicht nicht nur „Problemlöserin“, sondern auch „Problemverursacherin“ und zugleich „Problembetroffene“ (ebd.: 299). Ideen einer nachhaltigen Transformation des Wohlfahrtsstaates auf der Grundlage von Umverteilung, einer Neubewertung unterschiedlicher Arbeitsformen in Kombination mit universellen Grundeinkommen könnten demzufolge den Weg aus der Abwärtsspirale weisen. Mit einem flächendeckenden, qualitativ hochwertigen Ausbau sowie einer Demokratisierung öffentlicher Daseinsvorsorge flankiert, könnte ein Handlungs- und Möglichkeitsraum für soziale und gemeinschaftliche Experimente mit alternativen Wirtschafts- und Lebensweisen eröffnet werden (vgl. Boemke/Laufenberg i.E.).

Literatur

Albrech, Joachim/Fink, Philipp/Tiemann, Heinrich (2016): Ungleiches Deutschland: Sozioökonomischer Disparitätenbericht 2015. Bonn: Friedrich-Ebert-Stiftung.

Barlösius, Eva/Neu, Claudia (2007): „Gleichwertigkeit – Ade?“. Die Demographisierung und Peripherisierung entlegener ländlicher Räume. In: Prokla 37(146), S. 77-92.

Barth, Thomas/Lessenich, Stephan (2022): Nachhaltige Arbeits- und Sozialpolitik. De-Formation des Wohlfahrtsstaats in der sozial-ökologischen Transformation? In: Sigrid Betzelt und Thilo Fehmel (Hg.): Deformation oder Transformation? Analysen zum wohlfahrtsstaatlichen Wandel im 21. Jahrhundert. Wiesbaden: Springer VS, S. 297-316.

Boemke, Laura/Laufenberg, Mike (i.E.): Realexistierende Posterwerbsgesellschaft? Aufweichung und Aufrechterhaltung der Erwerbsnorm in ländlichen Peripherien, in: Behemoth, 17(1).

Dörre, Klaus et al. (2013): Bewährungsproben für die Unterschicht. Soziale Folgen aktivierender Arbeitsmarktpolitik. Frankfurt a. M./New York: Campus.

Green, Anne (2016): Changing Dynamics of Rural Labour Markets, in: Shucksmith, Mark/Brown, David L. (Hg.): International Handbook of Rural Studies, London: Routledge, S. 143-153.

Haubner, Tine/Laufenberg, Mike/Boemke, Laura (2022): Zweiklassengesellschaften auf dem Land: Rurale Armutsräume im Spannungsfeld von Aufwertungs- und Peripherisierungsprozessen. In: Bernd Belina et al. (Hrsg.): Ungleiche ländliche Räume. Widersprüche, Konzepte und Perspektiven. Bielefeld: transcript. S. 253-270.

Klärner, Andreas (2017): Armut auf dem Lande. Ein Thema für Forschung und Politik auch in Deutschland? in: https://blog.soziologie.de/2017/08/armut-auf-dem-lande-ein-thema-fuer-forschung-und-politik-auch-in-deutschland/; (Zugriff am 22.05.2024)

Land, Rainer/Willisch, Andreas (2008): Die Probleme mit der Integration. Das Konzept mit dem 'sekundären Integrationsmodus'. In: Bude, Heinz/Willisch, Andreas (Hrsg.): Exklusion. Die Debatte über die "Überflüssigen". Frankfurt am Main: Suhrkamp. S. 70-93.

Lister, Ruth (2021): Poverty. Zweite Auflage. Cambridge: Polity Press.

Schmalz, Stefan/Hinz, Sarah/Singe, Ingo/Hasenohr, Anne (2021): Abgehängt im Aufschwung. Demografie, Arbeit und rechter Protest in Ostdeutschland. Frankfurt am Main: Campus.

Ullrich, Carsten G./Schiek, Daniela (2022): Der sozialpolitische Wandel im Umgang mit Armut. In. Marquardsen, Kai (Hrsg.): Armutsforschung. Handbuch für Wissenschaft und Praxis. Nomos. S. 359-370.

Wiesinger, Georg (2005): Ursachen und Wirkungszusammenhänge der ländlichen Armut im Spannungsfeld des sozialen Wandels, Jahrbuch der Österreichischen Gesellschaft für Agrarökonomie, Band 12, S. 43-73.

Laura Boemke und Tine Haubner 2024, In der Abwärtsspirale?, in: sozialpolitikblog, 11.07.2024, https://difis.org/blog/in-der-abwaertsspirale-121 Zurück zur Übersicht

Laura Boemke promoviert am Institut für Soziologie der Friedrich-Schiller-Universität Jena zu informellen Reproduktionsstrategien von Armutsbetroffenen in ländlichen Peripherien Deutschlands. Forschungsschwerpunkte sind Soziologie der Sozialpolitik und des Wohlfahrtsstaates, Soziale Ungleichheiten und Armut sowie (Post-)Work-Arrangements.

Bildnachweis: Lukas Davids

Bildnachweis: privat