Eva Kocher, 03.11.2025

Solidarität – zwischen kollektiven und individuellen Rechten

Tarifautonomie und betriebliche Mitbestimmung können in Spannung zu Diskriminierungsschutz und Gleichbehandlung stehen. Wie sieht es aus, wenn kollektive Vereinbarungen und individuelle Rechte in Konflikt geraten und welche Lösungen für inklusive Solidarität gibt es? Diese drängenden Fragen beleuchtet Eva Kocher in ihrer Keynote für das FIS-Forum und auf sozialpolitikblog.

weiterlesen

Georg Cremer, 10.04.2025

Aus Gründen der Fairness: Arbeit muss sich besser lohnen

Diskussionen um das Lohnabstandsgebot und mögliche negative Arbeitsanreize staatlicher Grundsicherungssysteme stehen immer wieder auf der politischen Agenda. Georg Cremer erläutert damit verbundene Probleme und benennt Eckpunkte für eine produktive Reformdebatte.

weiterlesen

Felix Bernshausen, 27.02.2025

Fragmentierung in der Forschung – Integration im Studium?

Fragmentierung lässt sich nicht nur in der institutionellen Ausgestaltung des Sozialstaats und in der Sozialstaatspraxis beobachten, sondern auch in der sozialpolitischen Forschung. Felix Bernshausen diskutiert Ansätze zur Integration in der Sozialpolitikforschung aus der Perspektive des wissenschaftlichen Nachwuchses.

weiterlesen

Felix Würkert, 21.11.2024

Zurück in der Leistungsgesellschaft?

Die Leistungsdebatte ist im öffentlichen Diskurs wieder allgegenwärtig. Doch die Frage, was als Leistung gilt und wie sie gemessen wird, bleibt umstritten – insbesondere, wenn es um existenzsichernde soziale und sozialversicherungsrechtliche Ansprüche geht. Eine kritische Neubewertung im öffentlichen Recht ist nötig.

weiterlesen

Philip Rathgeb, 07.11.2024

Wie die radikale Rechte den Wohlfahrtsstaat verändert

Für die radikale Rechte ist der Wohlfahrtsstaat eine Erweiterung ihres fremdenfeindlichen und autoritären „Kulturkampfes“. Ihre Politik verschärft soziale Ungleichheiten nach Herkunft, Geschlecht und Erwerbsbiographie. Philip Rathgeb analysiert die wirtschafts- und sozialpolitischen Konsequenzen rechtsradikaler Regierungsbeteiligungen, auch im Hinblick auf die Ergebnisse der US-Wahl.

weiterlesen

Daphne Halikiopoulou, 07.11.2024

Rechtsextremismus: Gibt es eine sozialpolitische Lösung?

Um den Erfolg rechtsextremer Parteien zu erklären, werden oft kulturalistische Erklärungen herangezogen. Das führt zu einer Überbetonung der Migrationspolitik. Dabei wird die Rolle der sozialen Unsicherheit bei der Mobilisierung einer peripheren rechtsextremen Wählerschaft übersehen. Sozialpolitik kann wirksame Ansätze bieten, um diese Gruppen davon abzuhalten, ihre Stimme Rechtsextremen zu geben.

weiterlesen

sozialpolitikblog-Gespräch, 04.11.2024

Lost in Social Policy: Warum ein Dialog nötig ist

Das diesjährige FIS-Forum mit Social Policy Biennale widmet sich einem brisanten Thema für Praxis, Politik und Forschung. Ute Klammer und Frank Nullmeier vom DIFIS beleuchten die Herausforderungen und die Fragmentierung der sozialen Sicherungssysteme. Im Interview geben sie Einblicke in ihre Erwartungen an das Jahrestreffen und fordern einen offenen Austausch für eine bürgernahe Sozialpolitik.

weiterlesen

Maximilian Einhaus, Tanja Klenk, 31.10.2024

Das Ende der fragmentierten Sozialstaats-Governance?

Mit der Sozialplattform macht Deutschland einen sichtbaren Schritt in Richtung digitaler Sozialstaat. Ziel ist es, allen Bürger*innen, insbesondere denen in schwierigen Lebenslagen, einen einfachen Zugang zu sozialstaatlichen Leistungen zu ermöglichen, unabhängig von ihrem Wohnort. Wie komplex die Umsetzung ist, zeigen neue Forschungsergebnisse.

weiterlesen

sozialpolitikblog-Gespräch. 12.09.2024

Ungleichheitskritik, die sich nach unten richtet

Sozialpolitische Themen regen viele Menschen auf, wenn sie mit moralischen Grunderwartungen brechen und die vermeintlich Schuldigen gleich mitliefern, sagt „Triggerpunkte"-Co-Autor Thomas Lux. Im Interview spricht er darüber, welche politischen Akteure das für sich nutzen, warum Klimathemen derzeit noch mehr triggern und wie Forschende reagieren können, wenn ihre Themen emotional aufgeladen werden.

weiterlesen

Katharina Walser, 22.08.2024

Urlaub für alle?

Strand, Sonnenliegen, gepackte Koffer, “Out of Office”-Nachrichten, die jemand in den Sand geschrieben hat wie Liebesbotschaften. Urlaub wird, zumindest im Netz, sehr einheitlich dargestellt. Dabei sieht die Wirklichkeit dieser besonderen Zeit im Jahr für viele anders aus – und ist nicht zuletzt auch eine sozialpolitische Frage. Ein Essay zur (Nicht-)Urlaubszeit.

weiterlesen

Remi Maier-Rigaud, 18.07.2024

Die Kölner Tradition: Mehr als nur Empirie

Sozialpolitikforschung steht vor der Herausforderung, ein Gleichgewicht zwischen empirischer Analyse und normativen Zielsetzungen einer lebenswerten Gesellschaft zu finden. So lautet das Verständnis der Kölner Tradition der Sozialpolitikforschung, das in einer Festschrift für Professor Frank Schulz-Nieswandt gewürdigt wird. Dieser Blogbeitrag beleuchtet den Balanceakt eines normativ-kritizistischen Sozialpolitikverständnisses und seine Bedeutung für eine gerechte Gesellschaft.

weiterlesen

Laura Boemke, Tine Haubner, 11.07.2024

In der Abwärtsspirale?

Ländliche Armut ist oft nur ein Nebenschauplatz der Forschung. Ein kürzlich abgeschlossenes Forschungsprojekt macht Armut auf dem Land sichtbar und zeigt die Grenzen aktivierender Arbeitsmarktpolitik in ländlichen Peripherien auf.

weiterlesen

Patricia Frericks, Julia Höppner, 13.05.2024

Ungleiche Umverteilung: Familien im Vergleich

Armutsgefährdete Familien in Deutschland erhalten geringere Sozialleistungen als ihnen zustehen und zahlen höhere Abgaben als sie müssten – für Familien mit höheren Einkommen gilt das Gegenteil. Das zeigt eine Studie aus dem DFG-Projekt FaSo. Die Ergebnisse werfen ein Schlaglicht auf die diskutierten Änderungen bei der Kindergrundsicherung, dem Kinderfreibetrag und den Steuerklassen bei Paaren.

weiterlesen

Irene Becker, 24.04.2024

Bürgergeld: Hohe Kaufkraftverluste durch Inflation

Die Höhe der Regelbedarfe ist immer wieder Anlass für politischen Streit. Angesichts sinkender Inflation wird diskutiert, ob die letzte Anhebung der Regelbedarfe angemessen war. Eine aktuelle Berechnung gibt nun einen Überblick über die Entwicklung der Regelbedarfsfortschreibungen und die Preisentwicklung der letzten Jahre im Vergleich – und kommt zu eindeutigen Ergebnissen.

weiterlesen

sozialpolitikblog-Gespräch. 11.04.2024

Soziale Desintegration: Nährboden für Rechtsextremismus

Die Enthüllungen von Correctiv verdeutlichten die tiefsitzenden Wurzeln rechter Ideologien in der deutschen Gesellschaft. Doch während die Gegendemonstrationen ein Zeichen der Hoffnung setzen, bleibt die Frage nach den sozialpolitischen Ursachen für rechtsextreme Einstellungen zentral. Über die komplexen Zusammenhänge zwischen Anerkennungsverlust, Arbeitswelt und dem Aufstieg des Rechtsextremismus spricht Bettina Kohlrausch, Direktorin des WSI, im Interview.

weiterlesen

Christoph Gille, Anne van Rießen, 21.03.2024

Zugang verweigert

Die Krise am Wohnungsmarkt trifft diejenigen am meisten, die von ihr am stärksten betroffen sind: Wohnungslose Menschen. Welche Diskriminierungen sie bei der Suche nach einer Wohnung erleben, zeigt eine neue Studie.

weiterlesen

Kai-Uwe Hellmann, Sebastian Nessel, 25.01.2024

Verbraucherpolitik als Sozialpolitik?

Stark gestiegene Preise für Energie, Lebensmittel und andere Güter des täglichen Bedarfs machen es deutlich: Verbraucher- und Sozialpolitik liegen eng beieinander. Ein Appell für eine stärkere Verschränkung beider Perspektiven in der Politik und in der Forschung.

weiterlesen

sozialpolitikblog-Gespräch 14.12.2023

„Wir müssen das gesellschaftliche Existenzminimum verteidigen“

Die geplante Erhöhung des Bürgergelds für 2024 kommt, darauf haben sich die Spitzen der Koalition geeinigt. Doch der Regelsatz liegt schon heute unter der existenzsichernden Grenze, sagt Prof. Anne Lenze von der Hochschule Darmstadt. Das habe nicht nur für Bürgergeldbezieher*innen Folgen, sondern für alle.

weiterlesen

Katrin Menke, 30.11.2023

Intersektionale Sozialpolitik? Eine überfällige Perspektiverweiterung

Der Sozialstaat fängt soziale Ungleichheiten nicht nur ab, sondern bringt auch selbst welche hervor. Während feministische Perspektiven auf genderbezogene Ungleichheiten längst Teil sozialpolitischer Debatten und Analysen sind, steht ein intersektionaler Blick auf Sozialpolitik in Deutschland noch am Anfang. Ein Plädoyer für mehr Komplexität und Diversität.

weiterlesen

Horst Bruns, 09.11.2023

SGB XIV – Das neuste Buch im Sozialgesetzbuch

Gewaltopfer sollen besser unterstützt werden. Das verspricht der Gesetzgeber mit den neuen Regelungen zum Sozialen Entschädigungsrecht. Am 1. Januar 2024 soll das SGB XIV in Kraft treten. Ob die Novellierung ihrem Anspruch gerecht wird, diskutiert Horst Bruns von der Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung NRW.

weiterlesen

Almut Peukert, 04.10.2023

Die Kürzung des Elterngelds betrifft wenige und empört viele

Die Streichung des Elterngelds für wohlhabende Eltern hat hohe Wellen in der öffentlichen Debatte geschlagen. Welche zentralen Argumentationslinien die Debatte kennzeichnen, ob sie empirisch stichhaltig sind und warum der Protest gegen die Reform breite Unterstützung bekam, analysiert Prof. Dr. Almut Peukert von der Universität Hamburg.

weiterlesen

Stephan Rixen, 28.09.2023

Ist sozial gerechter Klimaschutz möglich?

Der Streit über Heizungsgesetz und Klimageld verdeutlicht:

Klimaschutz gelingt nur, wenn Sozialpolitik mitgedacht wird. Ohne Änderungen des Lebensstils wird es nicht gehen, schreibt Prof. Stephan Rixen von der Universität zu Köln, doch die Lasten des Wandels müssen gerecht verteilt werden.

weiterlesen

Patricia Zauchner, 15.06.2023

Die Ablehnung von Rangumkehrungen als Gerechtigkeitsprinzip

Umverteilung von wohlhabenden zu weniger wohlhabenden Menschen soll zu mehr Gleichheit führen, aber Rangumkehrungen in der Einkommensskala werden vielfach abgelehnt. Rangumkehrungen werden auch von der Politik gefürchtet und können die Akzeptanz von Umverteilung untergraben. Der Blogbeitrag von Patricia Zauchner bietet einen kurzen Einblick in ihre Dissertation, die diese Themen untersucht und in Kürze veröffentlicht wird.

weiterlesen

Christian Neuhäuser, 16.03.2023

Limitarismus: Reichtum als sozialpolitisches Problem

Der Limitarismus ist eine relativ neue Position innerhalb der Gerechtigkeitstheorie. Die Grundidee besteht darin, dass Akteure nicht nur reich, sondern auch zu reich sein können. Das ist immer dann der Fall, wenn ihr Reichtum auf normativ problematischen Grundlagen beruht oder normativ problematische Konsequenzen besitzt. Christian Neuhäuser diskutiert die Argumente für eine mögliche Begrenzung von Reichtum und für Reichensteuern unter Berücksichtigung des Konzeptes des Limitarismus.

weiterlesen

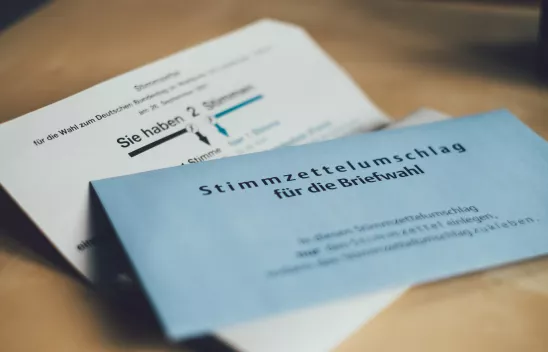

Ralph Henger, 02.02.2023

Mehr Bürokratie durch Kurzbescheide

Mit dem Wohngeld-Plus-Gesetz, welches zum 01.01.2023 eingeführt wurde, bekommen einkommensschwache Haushalte spürbar mehr staatliche Unterstützung. Die jetzige Reform stellt die mit Abstand größte und zugleich am schnellsten umgesetzte Wohngeldreform dar, bedeutet aber auch einen erhebliche Belastungen für die Wohngeldstellen.

weiterlesen

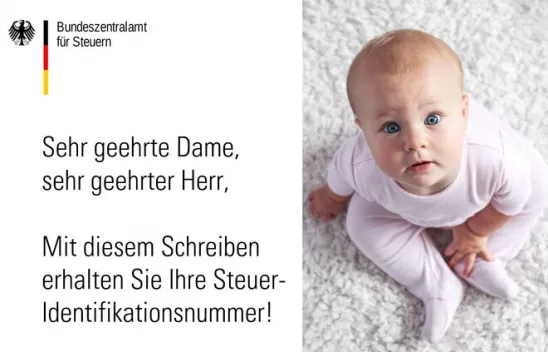

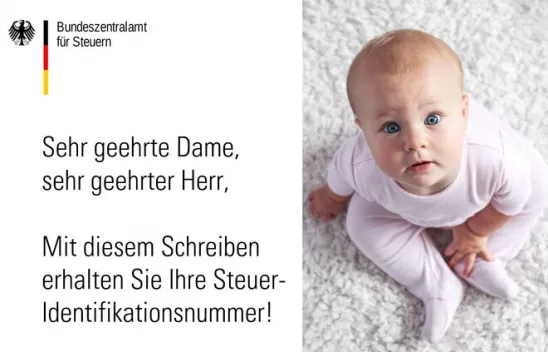

Maximilian Kellner, 22.12.2022

Soziale Gerechtigkeit durch Direktzahlungen? Chancen des Auszahlungskanals für das Klimageld

Das Jahressteuergesetzes 2022 schafft die Rechtsgrundlage, um die Kontoverbindungen aller Bürger*innen zusammen mit der Steueridentifikationsnummer zu erfassen. Dadurch kann nicht nur das Klimageld umgesetzt werden, auch andere Sozialtransfers würden von einem Direktauszahlungskanal profitieren. In Zeiten weitreichender Entlastungsmaßnahmen gewinnt ein solcher Transferkanal zusätzlich an Bedeutung.

weiterlesen

Madeleine Hofmann, 10.11.2022

Einbahnstraße Generationensolidarität?

Wenn wir die Sozialpolitik der Bundesrepublik voranbringen wollen, müssen wir über Generationengerechtigkeit sprechen. Wie also sieht eine generationengerechte Sozialpolitik aus?

weiterlesen

Christopher Smith Ochoa, 20.10.2022

Zwischen Wissenschaft, Zivilgesellschaft und Politik: Der Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung

Der Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung (ARB) ist das Ergebnis eines wiederkehrenden Ringens zwischen Wissenschaft, Zivilgesellschaft und Politik um die Deutungshoheit in Verteilungsfragen. Der Blogbeitrag beleuchtet die Entstehungsgeschichte des ARB, seine Erstellung und sein konkretes Wirken im Bereich der Sozialpolitik-forschung.

weiterlesen

Sebastian Jürss, 13.10.2022

Das Leistungsverständnis von Grundsicherungsbezieher*innen

Obwohl sich die Grundsicherung als Transfer am Prinzip des Bedarfs ausrichtet, ist Leistung auch für Grundsicherungsbezieher*innen wichtig. Das zeigen Interviewdaten aus dem Projekt „Gerechtigkeitsvorstellungen von erwerbstätigen Arbeitslosengeld II-Beziehern“ (GEVOAB).

weiterlesen

FF6_Paul Marx, 30.06.2022

Politische Ungleichheit als Problem politischer Sozialisation

In Deutschland wird viel über „politische Ungleichheit“ diskutiert. Hinter dem Begriff verbergen sich mindestens zwei Phänomene: Erstens beteiligen sich Menschen mit verschiedenen Bildungs- und Einkommensniveaus in ungleichem Maß an Politik. Zweitens finden sich die Präferenzen von ärmeren Menschen weniger in Gesetzesänderungen wieder - nicht zuletzt im Bereich der Sozialpolitik.

weiterlesen