Positioniertheit, Grenzen und Emotionen in der Armutsforschung

Wissenschaftler*innen des Projekts „DemSoZ – Sozialstaatsreform ‚von unten‘“ reflektieren über ihre persönlichen Erfahrungen im Forschungsprozess zur Interessenvertretung armutsbetroffener Menschen, die Rolle der Forschung in gesellschaftlichen Ungleichheitsdynamiken, die eigene Positioniertheit und Emotionalität.

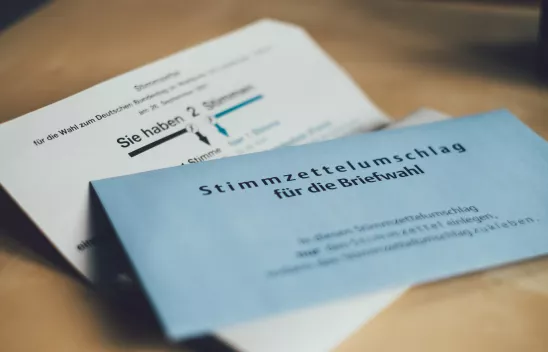

In politischen Entscheidungsprozessen in Deutschland werden die Interessen sozioökonomisch privilegierter Bevölkerungsgruppen stärker berücksichtigt als die einkommensarmer Menschen (z.B. Elsässer et al. 2021). Zudem beteiligen sich Personen mit geringen Einkommen unter anderem seltener an Wahlen als Personen mit höheren Einkommen (Vetter und Velimsky 2019). Damit erfahren einige Menschen eine systematische „Benachteiligung in der politischen Interessenkonkurrenz“ (von Winter und Willems 2000: 14).

Vor dem Hintergrund dieser „Krise der politischen Repräsentation“ (Bremer 2020: 4) erforscht das Projekt DemSoz seit dem Frühjahr 2022, ob und wie Akteure Sozialer Arbeit dazu beitragen, Interessen einkommensarmer Menschen advokatorisch in politische Prozesse einzubringen und (mit) zu vertreten. Soziale Arbeit richtet sich auch oder gerade an Menschen mit weniger Ressourcen, weshalb Sozialarbeiter*innen über spezifisches Wissen zu deren Lebenslagen und Bedürfnissen verfügen. Hieraus können sie strukturelle Probleme und politischen Handlungsbedarf ableiten. Zudem gehört zum professionellen Selbstverständnis Sozialer Arbeit, wie es von Berufsverbänden formuliert wird, die Einmischung in gesellschaftspolitische Diskurse und Prozesse (Deutscher Berufsverband für Soziale Arbeit 2014; International Federation of Social Workers o.J.).

Fünf Teilprojekte beleuchteten aus unterschiedlichen Forschungsperspektiven, wie Bedürfnisse und Interessen von Menschen mit Armutserfahrung verhandelt und in politischen (Reform-) Prozessen vertreten werden: Inwiefern platzieren Akteure Sozialer Arbeit welche Wissensbestände und Forderungen in politischen Diskursen und Prozessen? Inwiefern greifen sie bei diskriminierenden Praktiken ihren Adressat*innen gegenüber korrigierend ein? Einzelne Teilprojekte konzentrierten sich auf individuelle Fachkräfte Sozialer Arbeit, andere fokussierten kollektive Akteure. Auch die Rolle der Adressat*innen Sozialer Arbeit als Expert*innen ihrer Lebensrealitäten wurde an verschiedenen Stellen aufgegriffen.

Unabhängig von den konkreten Forschungsergebnissen sind wir, die Autor*innen, auch immer wieder mit Fragen zu unserer Rolle als Forschende und den daraus entstehenden Ambivalenzen konfrontiert gewesen. Wir möchten in diesem Beitrag zwei Punkte thematisieren: Zum einen den Anspruch, Perspektiven von Betroffenen einzubeziehen, dies aber gleichzeitig nur punktuell ermöglichen zu können. Und zum anderen die Rolle von Emotionen in der Auseinandersetzung mit Armuts- und Ausgrenzungsverhältnissen.

Nicht nur über Ungleichheit, sondern auch mit Betroffenen sprechen

Der Fokus des Projekts wurde im Vorfeld bewusst auf die advokatorische Interessenvertretung durch die Soziale Arbeit gelegt. Im Forschungsprozess wurde allerdings deutlich, dass es wichtig und notwendig ist, auch Perspektiven von Menschen mit Armutserfahrung selbst einzubeziehen. Wir wollten das Spannungsverhältnis zwischen advokatorischer Vertretung – also das Sprechen für die Betroffenen – und Selbstvertretung – das Sprechen in eigener Sache – mit in den Blick nehmen. Wer darf mit welcher Legitimation für wen sprechen? Und wer spricht in welchem Interesse? Wir besuchten Veranstaltungen von und mit Initiativen und Selbstvertretungsorganisationen von Menschen mit Armutserfahrung, lernten mehr über ihre Arbeit und knüpften Kontakte mit Engagierten. Dabei war es zentral, Vertrauen zu den jeweiligen Organisationen aufzubauen und Transparenz über die eigenen Forschungsinteressen zu schaffen. Im Anschluss organisierten wir einen Praxisworkshop, an dem Engagierte aus verschiedenen Projekten und Initiativen sowie Fachkräfte der Sozialen Arbeit teilnahmen, um zu diskutieren, was Selbstvertretung bedeutet und welche Chancen und Herausforderungen damit einhergehen. Die Unterstützung durch Fachkräfte der Sozialen Arbeit wurde von den Engagierten als ambivalent wahrgenommen, da sie notwendige Ressourcen bereitstellen können, dies jedoch auch Risiken wie Bevormundung, Missachtung der eigenen Expertise oder Abhängigkeit birgt. Im Anschluss konnten wir in Absprache mit Teilnehmenden zwei Fachartikel zu den Diskussionsthemen und Initiativen veröffentlichen (Einhorn et al. 2024a; Einhorn et al. 2024b).

Bei einem zweiten Workshop mit Praktiker*innen der Sozialen Arbeit, Wissenschaftler*innen und Engagierten stand das Spannungsverhältnis von advokatorischer Interessenvertretung und Selbstvertretung im Fokus. Hier wurden wir mit Herausforderungen konfrontiert, die sich aus unterschiedlichen Gesprächsdynamiken sowie aus den (konstruierten) Grenzziehungen zwischen den Beteiligten ergaben. Beispielsweise hielten sich einige Fachkräfte in der offenen Diskussion zurück, äußerten sich jedoch in den Pausen uns gegenüber kritisch. Einige Betroffene wollten persönliche Ungerechtigkeitserfahrungen teilen, die im Workshop jedoch nicht ausreichend Raum fanden. Die bereits in der Einladung gesetzten Grenzen zwischen Wissenschaft, Sozialer Arbeit und Selbstvertretung führten zu Skepsis und Gruppenbildung. Auch, wenn der Workshop an sich gelungen war, hätten wir an dieser Stelle andere Formate, andere Adressierungen und zusätzliche Moderationskenntnisse benötigt.

Auf unserer Abschlusstagung planten wir, unsere Forschungsergebnisse einer wissenschaftlichen Fachgemeinschaft zu präsentieren und kritisch zu diskutieren. Die Teilnahme vieler Engagierter zeigte das anhaltende Interesse an unseren Aktivitäten und bestätigte uns darin, dass wir relevante Themen aufgegriffen hatten. Neben viel Zuspruch gab es auch vereinzelt Rückmeldungen, dass die Stimmen Betroffener zentraler in die Veranstaltung hätten eingebunden werden müssen. Die Tagung war als Veranstaltung von und für Wissenschaftler*innen geplant und beworben worden. Dennoch hatten wir durch unsere bisherigen Aktivitäten Erwartungen geweckt, die wir als Forschungsteam nun nicht erfüllen konnten – und in diesem Rahmen auch nicht erfüllen wollten. Ohne es bewusst geplant zu haben, waren wir für einige zu einer Art Plattform geworden.

Rückblickend nehmen wir die Veranstaltungen als gelungen und bereichernd wahr. Dennoch fragen wir uns: War es legitim, nach der Öffnung unserer Formate wieder ausschließlich die wissenschaftliche Community anzusprechen? Was hätte es gebraucht, um im wissenschaftlichen Kontext alle Perspektiven angemessen einzubinden – und wann ist es legitim oder notwendig, dies auch nicht zu tun? Und wie kann dies klar kommuniziert werden? Nicht zuletzt sind wir uns der Gefahr einer Scheinbeteiligung und Instrumentalisierung marginalisierter Menschen zur Selbstlegitimation in Forschungskontexten bewusst. Welche zusätzlichen Ressourcen braucht es, um dem zu begegnen? Für uns sind dies zum Teil noch offene Fragen, zu deren Auseinandersetzung wir mit diesem Beitrag anregen möchten.

Emotionalität als Herausforderung und Wissensquelle

Armut und Marginalisierung sind untrennbar mit Machtfragen verbunden, zeigen gesellschaftliche Missstände und gleichzeitig individuelle menschliche Schicksale auf. Als Forschende müssen wir uns auch kritisch mit unserer eigenen Positionierung innerhalb dieser Gefüge auseinandersetzen. Die Veranstaltungen, Diskussionen und Interaktionen waren emotional fordernd – besonders für die Betroffenen, die durch ihre Schilderungen materielle Notlagen, entwürdigende Praktiken oder stigmatisierende Zuschreibungen erinnerten und reflektierten. Während wir versuchten, empathisch zu agieren, wurden uns hier Grenzen aufgezeigt, deren Bearbeitung uns zum Teil (über)forderte. Als Sozialforschende verfügen wir nicht über die professionellen oder persönlichen Ressourcen zur Aufarbeitung traumatischer Erlebnisse, zur (eigenständigen) Lösung politischer Probleme oder zum umfassenden Abbau diskriminierender Strukturen – auch, wenn wir zu Letzterem Beiträge leisten können.

Dennoch sind Emotionen auch eine unverzichtbare Wissensquelle: Sie offenbaren Ungerechtigkeiten sozialer und politischer Ungleichheit und können als Untersuchungsgegenstand den Forschungsprozess bereichern. Sie ermöglichen, Erfahrungen von Ausgrenzung und Marginalisierung und deren Auswirkungen durch Betroffene selbst eindrücklich sichtbar zu machen. Wichtig ist dabei, dass Forschende die notwendige Sensibilität mitbringen, um Emotionen zu reflektieren und analytisch in die eigene Arbeit einzubeziehen (Pearlman 2023). In einem anderen Rahmen und mit anderen Möglichkeiten und Wissensbeständen können auch die verschiedenen Facetten von Emotionalität selbst in den analytischen Fokus gestellt werden.

Gleichermaßen wurde an mehreren Stellen auch unsere eigene, durch die ausgrenzenden Strukturen der Wissenschaft bedingte Ohnmacht, spürbar. Wir agieren in unserer Position als befristet Beschäftigte in der Wissenschaft innerhalb eines begrenzten beruflichen Rahmens, genießen zugleich das Privileg, weitgehend eigenständig forschen zu dürfen und sind dennoch Menschen mit eigener Lebensrealität und Gefühlslage. Das Anerkennen unserer Grenzen ging mit Frustration und Selbstzweifeln einher, weil wir in – und trotz – unserer privilegierten Rolle als Akademiker*innen den Erwartungen der Betroffenen häufig nicht gerecht werden konnten. Im Rückblick wäre es wichtig gewesen, die eigenen emotionalen Grenzen zu reflektieren und diese anzuerkennen, um eine notwendige Distanz zur Forschung wahren zu können (Soss 2015). Zu oft wird diese Introspektion in der Forschung vernachlässigt. Eine offene und kritische Reflexion über die Auswirkungen des Forschungsprozesses auf die Forschenden selbst gehört jedoch ebenfalls zur guten Wissenschaftspraxis.

Grenzen des Machbaren abstecken

Die Einbindung von Engagierten und Erfahrungsexpert*innen hat unser Projekt bereichert, uns als Forschende aber auch vor persönliche und professionelle Herausforderungen gestellt. Unsere gemeinsamen Formate betrachten wir rückblickend als gelungen. Dennoch haben sie Spannungsfelder nicht nur aufgezeigt, sondern aktiv bespielt. Für zukünftige Forschung bleibt es unerlässlich, dass Projekte, die die Perspektiven Betroffener in den Forschungsprozess einbeziehen wollen, die Grenzen des Machbaren frühzeitig abstecken und transparent kommunizieren. Bereits in der Konzeption sollte festgelegt werden, mit welchen Zielen welche Wissensbestände berücksichtigt und welche Zeit- und Geldressourcen im Sinne der Engagierten bereitgestellt werden müssen (vgl. u.a. die Beiträge in Eßer et al. 2020). Die Erfahrungen und Wissensbestände Betroffener sind wertvolle Perspektiven im Forschungsprozess, die eine angemessene finanzielle und ideelle Würdigung erfordern. Diese Expertise frühzeitig in einem kollektiven Prozess einzubeziehen kann die Gefahren einer Instrumentalisierung minimieren.

Literatur

Bremer, H. (2020): Bildungseinrichtungen als öffentliche Räume. Perspektiven in der politischen Erwachsenenbildung. Heinrich-Böll-Stiftung (Hrsg.), böll.brief, Öffentliche Räume #7.

Deutscher Berufsverband für Soziale Arbeit (DBSH) (2014): Berufsethik des DBSH – Ethik und Werte. In: FORUM Sozial (4).

Einhorn, L./Hansen, D./Schein, C./Smith Ochoa, C. (2024a): Einblicke in die Praxis von Selbstorganisation und Selbstvertretung im Kontext von Armut. Sechs Projekte und Initiativen im Porträt. FORUM Sozial (3), S. 40–43.

Einhorn, L./Schein, C./Smith Ochoa, C. (2024b): Selbstorganisation und Selbstvertretung armutsbetroffener Menschen. Spannungsfelder, Chancen und Herausforderungen. FORUM Sozial (3), S. 11–15.

Elsässer, L./Hense, S./Schäfer, A. (2021): Not just money: unequal responsiveness in egalitarian democracies. Journal of European Public Policy 28 (12), S. 1890–1908. DOI: 10.1080/13501763.2020.1801804.

Eßer, F./Schär, C./Schnurr, S./Schröer, W. (Hrsg.) (2020): Partizipative Forschung in der Sozialen Arbeit. Zur Gewährleistung demokratischer Teilhabe an Forschungsprozessen. Neue Praxis 16. Lahnstein: Verlag Neue Praxis.

Pearlman, W. (2023): Emotional Sensibility: Exploring the Methodological and Ethical Implications of Research Participants’ Emotions. American Political Science Review 117 (4), S. 1241–1254. DOI: 10.1017/S0003055422001253.

Soss, J. (2015): Talking Our Way to Meaningful Explanations. A Practice-Centered View of Interviewing for Interpretive Research. In: Yanow D./Schwartz-Shea, P. (Hrsg.): Interpretation and Method. Empirical research methods and the interpretive turn. Unter Mitarbeit von Peregrine Schwartz-Shea und Dvora Yanow. Second edition. London, New York: Routledge, S. 161–182.

Vetter, A./Velimsky, J.A. (2019): Soziale Selektivität bei Wahlen und direkt-demokratischen Abstimmungen auf kommunaler Ebene in Deutschland. Polititische Vierteljahresschrift 60 (3), S. 487–512. DOI: 10.1007/s11615-019-00176-8.

von Winter, T./Willems, U. (2000): Die politische Repräsentation schwacher Interessen: Anmerkungen zum Stand und zu den Perspektiven der Forschung. Willems U./von Winter T. (Hrsg.): Politische Repräsentation schwacher Interessen. Opladen: Leske + Budrich, S. 9–36.

Christopher Smith Ochoa und Corinna Schein und Laura Einhorn 2025, Positioniertheit, Grenzen und Emotionen in der Armutsforschung, in: sozialpolitikblog, 06.02.2025, https://difis.org/blog/positioniertheit-grenzen-und-emotionen-in-der-armutsforschung-150 Zurück zur Übersicht

Dr. Christopher Smith Ochoa ist Politikwissenschaftler und Postdoc am Institut für Soziale Arbeit und Sozialpolitik der Universität Duisburg-Essen. Sein Fokus liegt auf der interpretativen Politikforschung und der Narrativ- und Diskursanalyse im Bereich der Sozialpolitik. Aktuell beschäftigt er sich mit den Erzählpraktiken der freien Wohlfahrtspflege und Selbstvertretung armutsbetroffener Menschen.

Dr. Corinna Schein ist Politikwissenschaftlerin mit den Forschungsschwerpunkten Familien- und Sozialpolitik. Als Postdoktorandin an der Universität Duisburg-Essen forscht sie derzeit im Verbundprojekt „Sozialstaatsreform „von unten“ (DemSoz)“ zur advokatorischen Interessenvertretung von Menschen mit Armutserfahrung durch kollektive Akteure.

Dr. Laura Einhorn ist Soziologin und Postdoc im Forschungsprojekt „DemSoz“ an der Technischen Hochschule in Köln. Zuvor promovierte sie in Köln am Max-Planck-Institut für Gesellschaftsforschung und war kurzzeitig in der Evaluationsforschung tätig. Ihre Forschungsthemen sind soziale Ungleichheit und Stratifizierung, Sozialpolitik und Soziale Arbeit sowie Wissensproduktion in Institutionen.