Gewerkschaftliche Ansätze gegen die Krise politischer Wirksamkeit

Ein Diskussionsbeitrag zu Benjamin Opratko: Wie Ablehnungskulturen Rechtsextremismus befördern.

Seit einigen Jahren sind Gewerkschaften mit einer Umdeutung der Transformationskonflikte konfrontiert, die mit rechtsextremer Landnahme in den Betrieben und politischen Wahlerfolgen der AfD einhergehen, deren zentrale Trägergruppe Arbeiterinnen und Arbeiter sind (Dörre 2024; Westheuser/Lux 2024). Auch auf dem sozialpolitikblog war das schon Thema, wenn Benjamin Opratko untersucht, wie ein subjektiv erlebter Bruch der moralischen Ökonomie durch Ablehnungskulturen bearbeitet und damit Rechtsextremismus befördert wird. Opratko findet eine "Krise der politischen Wirksamkeit“ vor. Bezogen auf seine Befragung von Beschäftigten schreibt er: "Gewerkschaften, Betriebsräte und Politik insgesamt wurden als ohnmächtig gegenüber den Eigengesetzen der Ökonomie dargestellt.“ Opratko resümiert: "Notwendig wären dann Maßnahmen, die politische Wirksamkeit im eigenen Alltagsleben erfahrbar machen“.

Antworten auf die Krise der politischen Wirksamkeit

Genau hier möchte ich ansetzen und strategische Antworten der Gewerkschaften im Umgang mit Brüchen und Transformationskonflikten skizzieren, die auf politische Wirksamkeitserfahrungen abzielen. Denn auch abseits von Tarifrunden können Gewerkschaften Instrumente nutzen und aufzeigen, dass der Kampf gegen rechtsextreme Bestrebungen in Zeiten der Brüche und Transformation gelingen kann. Und das nicht nur im Betrieb, sondern auch darüber hinaus (vgl. Urban 2024).

- Im Betrieb das persönliche Gespräch suchen und Emotionen zulassen. Das Eins-zu-Eins-Gespräch ist und bleibt ein wirkmächtiges Instrument, um gewerkschaftliche Deutungsangebote zu machen und Beschäftigten eine andere Perspektive auf einen Konflikt zu eröffnen. Etwa die gemeinsamen Interessen der Belegschaft gegenüber dem Arbeitgeber herauszuarbeiten, anstatt einer rechtsextremen Interpretation eines Kampfes von innen gegen außen anheimzufallen. Weniger auf Zahlen, Daten und Fakten kommt es an, als auf die persönliche Beziehung zum Gegenüber. Bedeutend ist dabei Beschäftigten ihre Emotionen über empörende Zustände im betrieblichen Alltag nicht zum Vorwurf machen. Es gilt zunächst einmal, Emotionen zu akzeptieren und dann aus Wut Mut zu machen. Emotionen in Hoffnung und Aktion zu überführen, ist nicht leicht, kann aber gelingen, indem man Fragen im Gespräch stellt. Betriebsräte und gewerkschaftliche Vertrauensleute verfügen hier über gewaltige Potenziale für gelingende Interventionen in der Sprache der Beschäftigten (vgl. Köhlinger 2022; Dörre 2024).

- Über den Betrieb hinaus Momente kollektiver Erfahrung und Selbstwirksamkeit schaffen. Gelegenheiten nutzen und Situationen kreieren, in denen Beschäftigte ihre Handlungsfähigkeit spüren oder ausbauen, etwa eine Betriebsratsgründung, einen betrieblichen Konflikt als Betriebsrat mit dem Arbeitgeber ausfechten, der Aufbau eines Netzwerks von gewerkschaftlichen Vertrauensleuten, eine aktivierende Abfrage auf der Betriebsversammlung durchführen, Streiks oder auch die Teilnahme an Demonstrationen und Aktionstagen der Gewerkschaften. Dafür brauchen Beschäftigte den Rückenwind durch die Gewerkschaft. Über geteilte Erfahrungen und das Erleben, nicht allein mit dem Problem zu sein, schaffen Gewerkschaften so die Grundlage für eine solidarische Deutung von Konflikten in der Arbeitswelt. Diese Erfahrungsräume in kontinuierliche Strukturen zu überführen, bedarf des Fingerspitzengefühls für die Situation vor Ort und steht vor allem im fragmentierten Dienstleistungssektor vor Herausforderungen (Kocsis/Sterkel/Wiebemuth 2013; Artus et al. 2017). Aber es macht Gewerkschaften trotz knapper Ressourcen handlungsfähig, wenn die Strukturen sich selbst tragen und aus ihnen Impulse der Beteiligten hervorgehen. Wo Betriebsräte und Tarifbindung nicht existieren oder Betriebsräte nicht eng mit der Gewerkschaft verzahnt sind, stoßen rechtextreme Deutungsangebote im Betrieb kaum auf Gegenwehr.

- Aktive Struktur- und Sozialpolitik im Bündnis machen. Basierend auf Impulsen aus der Mitgliedschaft greifen Gewerkschaften in aktuelle strukturpolitische Debatten ein, etwa mit dem Aktionstag „Zukunft statt Kahlschlag“ der IG Metall und der IG Bergbau, Chemie, Energie am 15. März 2025. Interventionen erfolgen aber im Kleinen auch durch regionale Netzwerke der Gewerkschaften. Im Land Bremen: Beispielsweise agieren die Gewerkschaften mit und durch den örtlichen Deutschen Gewerkschaftsbund und anderen Akteuren wie der Arbeitnehmerkammer im Bremischen Transformationsrat, um dort aktive Strukturpolitik in der Region wirksam zu gestalten (DGB Bremen-Elbe-Weser 2024). In der Sozialpolitik nutzen Gewerkschaften ihren Einfluss durch Mitglieder in der Selbstverwaltung der Sozialversicherungen, den Jobcentern oder Berufsgenossenschaften. Im sozialpolitikblog hat Felix Welti beschrieben, dass die Selbstverwaltung der Sozialversicherungen genau davon lebt: von der Verwurzelung in der Gesellschaft. Die Sozialwahlen stehen allerdings zunehmend vor legitimatorischen Herausforderungen. Die Akteure der Selbstverwaltung müssen diese auch wollen. Hier ist von Seiten der Gewerkschaften eine Revitalisierung der sozialen Selbstverwaltung aus sozial- und demokratiepolitischen Gründen gefragt. Diese wird aber wohl nur dann gelingen, wenn sozialpolitischer Handlungsdruck eine arbeits- und lebensweltliche Verknüpfung erfährt, etwa durch Beschäftigte, die ihr Ehrenamt in der Selbstverwaltung zum Thema im Betrieb machen.

Ausblick: Arbeitsweltliche Erfahrungen und sozialpolitische Interventionen

Wenn Maßnahmen notwendig sind, die politische Wirksamkeit im Alltag erfahrbar machen, dann sind die bevorstehenden Betriebsratswahlen 2026 ein idealer Zeitraum. Für das Erleben von Handlungsfähigkeit und Selbstwirksamkeit von Beschäftigten können sie von Bedeutung werden, wenn Gewerkschaften mit den betrieblichen Themen zur Wahl antreten, die die Menschen dort bewegen. Als Alltagsheldinnen und Alltagshelden genießen Betriebsräte in den Belegschaften hohes Vertrauen. Dieses Vertrauen und die betriebliche Verwurzelung auch für sozialpolitische Interventionen zu nutzen, ist eine zentrale Herausforderung für die Gewerkschaften. Denn die Transformation muss mit einer Erneuerung des sozialstaatlichen Sicherungsversprechens einhergehen, wenn sie keine sozialen Verwerfungen nach sich ziehen soll. Aus der Forschung weiß man um den positiven Zusammenhang zwischen dem Vorhandensein eines beteiligungsorientierten Betriebsrats und gestiegenem politischen Interesse anstelle von Ohnmacht (Jirjahn/Le 2024). Beschäftigte, die sich und ihre Anliegen von ihrem Betriebsrat und ihrer Gewerkschaft wahrgenommen und beteiligt sehen, fühlen sich weniger bevormundet oder ohnmächtig. Hier besteht ein Ansatzpunkt für eine wirksame Arbeit gegen den rechtsextremen Trend, für eine gelingende sozial-ökologische Transformation, für offensive sozialpolitische Reformen und für Vertrauen in demokratische Lösungswege insgesamt.

Literatur

Artus, I./Birke, P./Kerber-Clasen, S./Menz, W. (2017): Sorge-Kämpfe. Auseinandersetzungen um Arbeit in den sozialen Dienstleistungen. Hamburg: VSA-Verlag.

Dörre, K. (2024): Die verlorene Ehre der Arbeiter, in: Bundeszentrale für politische Bildung. https://www.bpb.de/themen/parteien/rechtspopulismus/556662/die-verlorene-ehre-der-arbeiter/

Jirjahn, U./Le, T.X.T. (2024): Political spillovers of workplace democracy in Germany. Annals of Public and Cooperative Economics, 95: 5-31. https://doi.org/10.1111/apce.12451

Köhlinger, J. (2022): Solidarisch in die Offensive. Beiträge für eine starke IG Metall in Betrieb, Wirtschaft und Gesellschaft. Hamburg: VSA-Verlag.

Kocsis, A./Sterkel, G./Wiebemuth, J. (2013): Organisieren am Konflikt. Tarifauseinandersetzungen und Mitgliederentwicklung im Dienstleistungssektor. Hamburg: VSA-Verlag.

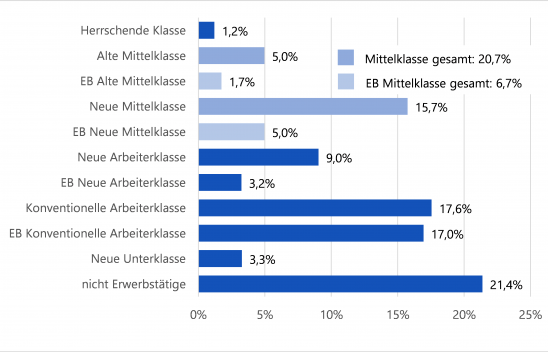

Westheuser, L./Lux, T. (2024): Klassenbewusstsein und Wahlentscheidung. Klasse als politischer Kompass?. Bonn: Friedrich-Ebert-Stiftung.

Urban, H.-J. (2024): Gute Arbeit gegen Rechts. Hamburg: VSA-Verlag.

Felix Groell 2025, Gewerkschaftliche Ansätze gegen die Krise politischer Wirksamkeit, in: sozialpolitikblog, 13.03.2025, https://difis.org/blog/?blog=158 Zurück zur Übersicht

Felix Groell (M.A.) hat Sozialpolitik an der Universität Bremen studiert und arbeitet als politischer Sekretär der IG Metall Weser-Elbe. Er ist dort unter anderem zuständig für Betriebspolitik und regionale Branchenarbeit in Industrie und Handwerk und ist zudem Sprecher des Hans-Böckler-Netzwerks Bremen