Stephan Köppe, 02.10.2025

Wohnungspolitik der Koalition – Bauen, bauen und sozial?

Wohnen und Wohnungspolitik ist in der letzten Dekade zu einer der zentralen sozialpolitischen Fragen der Gegenwart geworden. Die Bundesregierung hat viele wohnungs- und baupolitische Reformen vor und einen Bau-Turbo angekündigt. Stephan Köppe, Mit-Koordinator des Issue Networks Wohnen und Sozialpolitik (INWuS) des DIFIS, geht der Frage nach, wie die Reformen sozialpolitisch zu bewerten sind.

weiterlesen

sozialpolitikblog-Gespräch, 05.09.2025

Sozialstaatsreform: Vorschläge für die Einkommensprüfung

Die Sozialstaatskommission hat ihre Arbeit am Montag aufgenommen, und die politische Auseinandersetzung über die Sozialstaatsreform ist bereits im vollen Gange. Horst Bruns und Tanja Klenk haben als Anregung für die Reform untersucht, wie sich die Einkommensprüfung vereinfachen und digitalisieren lässt.

weiterlesen

Johannes Greiser, Patricia Menke, 31.07.2025

Die Karenzzeit für die Kosten der Unterkunft im Bürgergeld

Die Karenzzeit für die Übernahme der Wohnungskosten im Bürgergeld soll nach Plänen der Bundesregierung bei unverhältnismäßig hohen Kosten entfallen. Welche Anreize setzt die aktuelle Regelung und was wäre bei einer Reform zu erwarten? Johannes Greiser und Patricia Menke untersuchen die Karenzregeln aus rechtsökonomischer Perspektive.

weiterlesen

Heinz Rothgang, 22.05.2025

Mythen in der Pflegeversicherung

In der aktuellen Legislaturperiode steht eine große Pflegereform an, die sich insbesondere mit den Finanzierungsproblemen befassen soll. Für die Erarbeitung von Reformvorschlägen bedarf es eines klaren Blicks, der nicht durch Mythen der Pflegeversicherung beeinträchtigt sein sollte, argumentiert Heinz Rothgang.

weiterlesen

Reinhold Thiede, 24.04.2025

Umlagefinanzierte Alterssicherung funktioniert – auch wenn die Bevölkerung altert

Steht die Rente angesichts der alternden Bevölkerung vor dem Kollaps? Nein. Die Rentenversicherung ist in ihrer Geschichte immer wieder mit der demografischen Herausforderung fertig geworden, argumentiert Reinhold Thiede.

weiterlesen

Georg Cremer, 10.04.2025

Aus Gründen der Fairness: Arbeit muss sich besser lohnen

Diskussionen um das Lohnabstandsgebot und mögliche negative Arbeitsanreize staatlicher Grundsicherungssysteme stehen immer wieder auf der politischen Agenda. Georg Cremer erläutert damit verbundene Probleme und benennt Eckpunkte für eine produktive Reformdebatte.

weiterlesen

Felix Groell, 13.03.2025

Gewerkschaftliche Ansätze gegen die Krise politischer Wirksamkeit

In den aktuellen Transformationskonflikten haben rechtsextreme Deutungsmuster eines Kampfes „innen gegen außen“ an Boden gewonnen. Hierzu trägt ein Verlust an Erfahrungen politischer Wirksamkeit bei. Felix Groell stellt Ansatzpunkte aus gewerkschaftlicher Perspektive zur Diskussion, wie dieser Krise der politischen Wirksamkeit entgegnet werden kann.

weiterlesen

Felix Welti, 23.01.2025

Soziale Selbstverwaltung für wen durch wen?

Brauchen wir Sozialversicherungswahlen, wer soll sich an ihnen beteiligen und wer kandidieren können? Diesen Fragen zu Zweck und Legitimation der sozialen Selbstverwaltung geht Prof. Dr. Felix Welti in seinem Beitrag zur letzten Sozialversicherungswahl und dem Bericht des Wahlbeauftragten vom September 2024 nach.

weiterlesen

sozialpolitikblog-Gespräch, 16.01.2025

Bildung und Teilhabe: „Leistungen kommen oft nicht an“

Das Bildungs- und Teilhabepaket ergänzt die Grundsicherung und soll Jugendlichen und Kindern gesellschaftliche Teilhabe ermöglichen. Norbert Neske-Rixius hat untersucht, wie viele junge Menschen Anspruch auf diese Leistungen haben und wie viele sie erhalten. Im Interview nennt er Gründe für die Diskrepanz und weitere Forschungsbedarfe.

weiterlesen

Bastian Becker, 05.12.2024

Das Bürgergeld: Ein unvollendetes Kapitel der Sozialpolitik

Das Bürgergeld ist eines der zentralen Projekte der Ampelregierung und wird im Vorwahljahr eifrig diskutiert. Wie kam es dazu und kann es halten, was es verspricht? Diese Fragen beleuchtet der Sammelband „Der weite Weg zum Bürgergeld“, herausgegeben von Michael Opielka und Felix Wilke, in elf Kapiteln von 16 Autor*innen. Bastian Becker hat den Band gelesen und für sozialpolitikblog rezensiert.

weiterlesen

Felix Würkert, 21.11.2024

Zurück in der Leistungsgesellschaft?

Die Leistungsdebatte ist im öffentlichen Diskurs wieder allgegenwärtig. Doch die Frage, was als Leistung gilt und wie sie gemessen wird, bleibt umstritten – insbesondere, wenn es um existenzsichernde soziale und sozialversicherungsrechtliche Ansprüche geht. Eine kritische Neubewertung im öffentlichen Recht ist nötig.

weiterlesen

Maximilian Einhaus, Tanja Klenk, 31.10.2024

Das Ende der fragmentierten Sozialstaats-Governance?

Mit der Sozialplattform macht Deutschland einen sichtbaren Schritt in Richtung digitaler Sozialstaat. Ziel ist es, allen Bürger*innen, insbesondere denen in schwierigen Lebenslagen, einen einfachen Zugang zu sozialstaatlichen Leistungen zu ermöglichen, unabhängig von ihrem Wohnort. Wie komplex die Umsetzung ist, zeigen neue Forschungsergebnisse.

weiterlesen

Peter Starke, 10.10.2024

Die neue Härte?

Sanktionen beim Bürgergeld machen wieder Schlagzeilen und werfen die Frage nach dem Maß sozialstaatlicher Disziplinierung auf. Eine aktuelle Studie widmet sich dem Zusammenhang von Leistungssanktionen und Law-and-order-Politik in der inneren Sicherheit. Geht ein härteres Strafrecht auch mit mehr sozialstaatlichen Sanktionen einher? Die Autoren kommen zu überraschenden Ergebnissen.

weiterlesen

Finn Beckmann, Johannes Greiser, 29.08.2024

Streitpunkt Regelbedarfsbemessung im Bürgergeld

Wie hoch die Regelsätze im Bürgergeld sein sollen, ist politisch seit Jahren sehr umstritten. Jenseits der politischen Debatte gibt es auch verfassungsrechtliche Anforderungen an das Existenzminimum, sagt das Bundesverfassungsgericht (BVerfG). Wie großzügig es seine Kompetenzen auslegen darf, fragt dieser Beitrag aus interdisziplinärer Perspektive.

weiterlesen

Katharina Zimmermann, 01.08.2024

Kann Sozialpolitik die Akzeptanz für Klimaschutz erhöhen?

Finanzielle Ausgleiche wie das Klimageld sollen Klimaschutzpolitik sozial abfedern und das Vertrauen in sie erhöhen. Eine neue Studie zeigt, dass diese Hoffnung nicht unbegründet ist, jedoch Grenzen hat. Sie gibt Einblicke in die tieferliegenden Begründungsmuster verschiedener sozialer Gruppen und zeigt Wege in eine sozial-gerechte Klimaschutzpolitik auf.

weiterlesen

sozialpolitikblog-Gespräch. 04.06.2024

Sozialpolitik im Europawahlkampf

Die Europawahl findet in den kommenden Tagen statt. Die sozialpolitischen Vorhaben der Parteien für die kommenden fünf Jahre analysieren PD Dr. habil. Jana Windwehr und Torben Fischer im zweiten Teil des Interviews zur Europawahl und Sozialpolitik.

weiterlesen

Irene Becker, 24.04.2024

Bürgergeld: Hohe Kaufkraftverluste durch Inflation

Die Höhe der Regelbedarfe ist immer wieder Anlass für politischen Streit. Angesichts sinkender Inflation wird diskutiert, ob die letzte Anhebung der Regelbedarfe angemessen war. Eine aktuelle Berechnung gibt nun einen Überblick über die Entwicklung der Regelbedarfsfortschreibungen und die Preisentwicklung der letzten Jahre im Vergleich – und kommt zu eindeutigen Ergebnissen.

weiterlesen

Anna Wanka, Moritz Heß, 18.04.2024

Pflegende Studierende: Versteckte Leben

Mehr als zehn Prozent aller Studierenden pflegen Angehörige. Für sie ist das häufig eine Belastung – doch das Umfeld bekommt meist wenig davon mit. Woran das liegt und wie sich es ändern lässt, damit befasst sich ein neues Forschungsprojekt.

weiterlesen

Julia Jirmann, 29.02.2024

Das Ringen um Kinderfreibetrag und Kindergeld

Finanzminister Christian Lindner plant noch in diesem Jahr, die Kinderfreibeträge zu erhöhen, ohne dabei das Kindergeld erneut anzupassen. Damit würden einseitig Eltern mit höheren Einkommen entlastet. Das steht jedoch Vereinbarungen des Koalitionsvertrags entgegen. Verfassungsrechtlich wäre auch eine andere Lösung möglich, die wird aber noch zu wenig diskutiert.

weiterlesen

Christian Gräfe, 22.02.2024

Familienleben im Grundsicherungsbezug

Familien, die mit dem Existenzminimum leben, begegnen im Alltag vielen Zwängen und erleben kritische Lebensphasen. Eine qualitative Studie beleuchtet die Lebenswelten von Familien in der Mindestsicherung und deren Strategien, Armutslagen zu verarbeiten. Fachkräfte in Jobcentern beeinflussen die Lebenssituation von Familien und müssen sich auf die Lebensumstände der Familien einstellen.

weiterlesen

sozialpolitikblog-Gespräch 14.12.2023

„Wir müssen das gesellschaftliche Existenzminimum verteidigen“

Die geplante Erhöhung des Bürgergelds für 2024 kommt, darauf haben sich die Spitzen der Koalition geeinigt. Doch der Regelsatz liegt schon heute unter der existenzsichernden Grenze, sagt Prof. Anne Lenze von der Hochschule Darmstadt. Das habe nicht nur für Bürgergeldbezieher*innen Folgen, sondern für alle.

weiterlesen

Katrin Menke, 30.11.2023

Intersektionale Sozialpolitik? Eine überfällige Perspektiverweiterung

Der Sozialstaat fängt soziale Ungleichheiten nicht nur ab, sondern bringt auch selbst welche hervor. Während feministische Perspektiven auf genderbezogene Ungleichheiten längst Teil sozialpolitischer Debatten und Analysen sind, steht ein intersektionaler Blick auf Sozialpolitik in Deutschland noch am Anfang. Ein Plädoyer für mehr Komplexität und Diversität.

weiterlesen

sozialpolitikblog-Gespräch 05.10.2023

Was bringt der Kompromiss bei der Kindergrundsicherung?

Das Bundeskabinett hat den Gesetzentwurf für die Kindergrundsicherung beschlossen. Was von dem großen sozialpolitischen Vorhaben geblieben ist und ob künftig mehr Menschen die Leistung in Anspruch nehmen, darüber spricht Prof. Dr. Constanze Janda von der Deutschen Universität für Verwaltungswissenschaften Speyer im sozialpolitikblog-Gespräch.

weiterlesen

Almut Peukert, 04.10.2023

Die Kürzung des Elterngelds betrifft wenige und empört viele

Die Streichung des Elterngelds für wohlhabende Eltern hat hohe Wellen in der öffentlichen Debatte geschlagen. Welche zentralen Argumentationslinien die Debatte kennzeichnen, ob sie empirisch stichhaltig sind und warum der Protest gegen die Reform breite Unterstützung bekam, analysiert Prof. Dr. Almut Peukert von der Universität Hamburg.

weiterlesen

Konstantin A. Kholodilin, 14.09.2023

Kaum neue Sozialwohnungen trotz Wohnungsnot

Der soziale Wohnungsbau ist ein wirksames Mittel, um Haushalte mit Wohnungen zu versorgen. Wurden bis in die 1970er noch etliche Sozialwohnungen gebaut, ist Deutschland beim Sozialwohnungsbau heute in Europa fast Schlusslicht. Dr. habil. Konstantin Kholodilin vom DIW Berlin analysiert die Geschichte und die Auswirkungen der Bauförderung.

weiterlesen

sozialpolitikblog-Gespräch 03.08.2023

Eine Sozialpolitik der Zuversicht

Elendsvermeidung durch Umverteilung von Geld ist wichtig. Doch im Sozialstaat sollten auch Zukunftsaussichten und Perspektiven umverteilt werden, sagt PD Dr. Felix Heidenreich, wissenschaftlicher Koordinator des Internationalen Zentrums für Kultur- und Technikforschung an der Universität Stuttgart im Gespräch mit sozialpolitikblog.

weiterlesen

Silke Bothfeld, 08.06.2023

Welche Rolle für die Gewerkschaften in einer neuen Interessenskonstellation für die sozial-ökologische Transformation?

In der Sozialpolitikforschung hatte die Beschäftigung mit der sozial-ökologischen Transformation lange Zeit einen marginalen Stellenwert und die meisten Beiträge waren von großer Skepsis gegenüber dem erwerbszentrierten Modell der sozialen Sicherung geprägt. Eines der zentralen Strukturprinzipien des Sozialstaats, das besonders relevant erscheint, um die Anpassungsfähigkeit – und das Anpassungspotential des deutschen Sozialmodells an die Herausforderungen des Klimawandels auszuloten, ist die Grundkonstellation um den Konflikt zwischen Arbeit und Kapital.

weiterlesen

Klaus Dörre, 06.04.2023

Transformationskonflikte: Der ökologische Wohlfahrtsstaat als nachhaltige Vision

Ökologische Großgefahren wie die des Klimawandels betreffen alle, aber eben nicht in gleicher Weise und sie machen auch nicht alle gleich. Im Gegenteil: In Gesellschaften, in denen der demokratische Klassenkampf öffentlich marginalisiert wird, kann sich der ökologische Gesellschaftskonflikt in einen Modus ideologischer Beherrschung verwandeln. In Klassenlagen, die von den Zwängen des Lohns und der Lohnarbeit geprägt werden, löst dies Widerständigkeiten aus, die als gewaltiger Bremsklotz für ökologische Nachhaltigkeit wirken. Ändern lässt sich das nur, wenn eine soziale Infrastruktur geschaffen wird, die der so dringend nötigen Nachhaltigkeitswende Schubkraft verleiht.

weiterlesen

Wilfried Rudloff, 19.01.2023

Historische Forschungen zum deutschen Sozialstaat

Neben zweier Groß- und Langzeitprojekte zur historischen Sozialpolitikforschung in Deutschland sind weitere diesbezügliche Forschungsprojekte von Gewicht ebenfalls abgeschlossen. Der Beitrag bietet eine Zwischenbilanz und einen Ausblick auf mögliche Wege einer künftigen historischen Sozialpolitikforschung. Zusätzlich wird diskutiert, wie sich die historische Sozialstaatsforschung künftig strategisch positionieren sollte.

weiterlesen

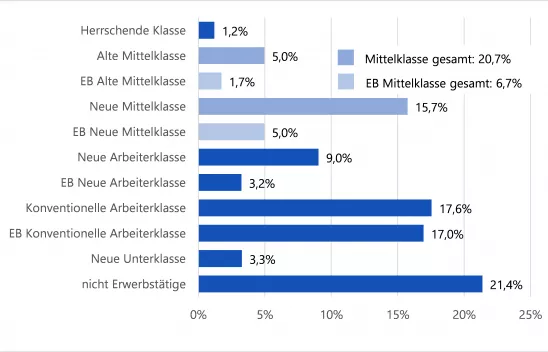

Stefanie Diemand, 27.10.2022

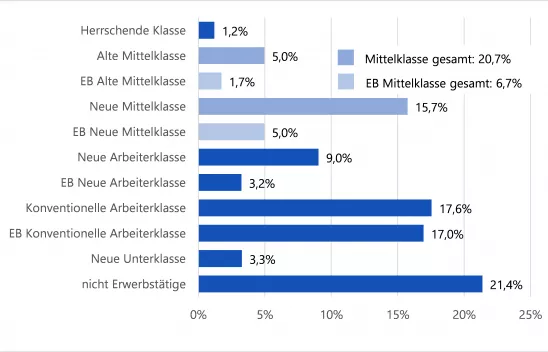

Geht es immer weiter nach oben?

Bis heute ist die Vorstellung, dass es die nächste Generation einmal besser haben soll, tief verankert in der deutschen Gesellschaft. Damit geht auch der Vorstellung einher, dass ein Aufstieg mit Fleiß und dem Zugang zu guter Bildung wirklich jedem Einzelnen gelingen kann. Aber ist das wirklich (noch) so?

weiterlesen

Sebastian Jürss, 13.10.2022

Das Leistungsverständnis von Grundsicherungsbezieher*innen

Obwohl sich die Grundsicherung als Transfer am Prinzip des Bedarfs ausrichtet, ist Leistung auch für Grundsicherungsbezieher*innen wichtig. Das zeigen Interviewdaten aus dem Projekt „Gerechtigkeitsvorstellungen von erwerbstätigen Arbeitslosengeld II-Beziehern“ (GEVOAB).

weiterlesen

Tina Groll, 15.09.2022

Booster für die Sozialpartnerschaft: Warum die Menschen Vertrauen in den Sozialstaat haben sollten

Gewerkschaften, Sozialverbände, aber auch Arbeitgeberverbände sind die Treiber für die Sozialpolitik in Deutschland. Ihre Rolle wird zurecht vom Bundeskanzler wieder aufgewertet.

weiterlesen

Jutta Schmitz-Kießler, 01.09.2022

„Hartz 4“ wird zu „Bürgergeld“ – Großer Wurf oder alles beim Alten?

Grundsicherungsleistungen sind das basale soziale Sicherungsnetz: Sie garantieren, dass keiner verhungern muss oder aus der Gesellschaft vollständig ausgegrenzt wird. Sie greifen, wenn (finanzielle) Notlagen weder aus eigener Kraft noch mit familiärer Hilfe oder vorgelagerten Sozialleistungen überwunden werden können.

weiterlesen

Pieter Vanhuysse, 04.08.2022

Sozialpolitik persönlich nehmen: Wie die Big-Five-Persönlichkeitsmerkmale Wohlfahrtseinstellungen beeinflussen

Die berühmten „Big-Five“-Persönlichkeitsmerkmale – Neurotizismus, Offenheit, Verträglichkeit, Gewissenhaftigkeit und Extrovertiertheit – sind in der Psychologie ein bewährtes Konzept und Arbeitsinstrument. Die „Big Five“ erfassen die tieferen psychologischen Grundlagen, die die Sicht der Menschen auf die Welt beeinflussen und wie sie auf die verschiedenen Reize des Lebens reagieren. Insbesondere ein Merkmal hat dabei Einfluss auf die Einstellung zum Wohlfahrtsstaat.

weiterlesen

Werner Eichhorst, 09.06.2022

Befristung, Teilzeitarbeit und Minijobs – Wird atypische Beschäftigung das neue Normal?

Auf Europas Arbeitsmärkten herrscht die Vielfalt: In den letzten drei oder vier Jahrzehnten haben sich die unterschiedlichsten Erwerbsformen etabliert. Je nach Land haben sich die verschiedensten Vertragstypen entwickelt und an Gewicht gewonnen.

weiterlesen

Cornelius Torp, 02.06.2022

Does History Matter? Zur Rolle der Geschichtswissenschaft in der Sozialpolitikforschung

Wenn man als Historiker – üblicherweise als einziger Vertreter seines Faches – als Referent auf sozialpolitischen Fachtagungen auftritt, hat das zuweilen den Charakter einer „Vorgruppe“ bei einem Rockkonzert, die zuständig dafür ist, den Saal auf „Temperatur“ zu bringen. Für die nachfolgenden Redner und Rednerinnen jedenfalls spielt die historische Dimension zumeist keine Rolle, sie richten ihr Augenmerk auf gegenwärtige sozialpolitische Probleme und beziehen sich in ihren Analysen auf möglichst aktuelle empirische Daten.

weiterlesen

Felix Wilke. 02.06.2022

Grundversorgung - Wie sich das Grundsicherungssystem weiterentwickeln könnte

„Grundsicherung weiterdenken“, so heißt der Titel eines 2021 in der Reihe „Forschung aus der Hans-Böckler-Stiftung“ erschienenen Sammelbands, der zeitlich kaum passender hätte erscheinen können. Im Zuge der Corona-Krise und des Ukraine-Kriegs wurde in der jüngsten Vergangenheit gleich mehrfach mit weitreichenden Änderungen im Grundsicherungsrecht experimentiert.

weiterlesen