Eine Sozialpolitik der Zuversicht

Elendsvermeidung durch Umverteilung von Geld ist wichtig. Doch im Sozialstaat sollten auch Zukunftsaussichten und Perspektiven umverteilt werden, sagt PD Dr. Felix Heidenreich, wissenschaftlicher Koordinator des Internationalen Zentrums für Kultur- und Technikforschung an der Universität Stuttgart im Gespräch mit sozialpolitikblog.

Interview: Frank Nullmeier

Viele der jüngeren Demokratietheorien haben sich mit sozialpolitischen Fragen nicht besonders intensiv beschäftigt. Sie dagegen entwickeln im Rahmen Ihrer Demokratietheorie explizit Überlegungen zur Sozialpolitik. Ihr Buch „Die Zukunft der Demokratie. Wie Hoffnung politisch wird“ dreht sich dabei um die Frage, wie Demokratie aussehen muss, damit man wieder Zutrauen zur Zukunft gewinnen kann.

Ja, ich fürchte, dass die Krise der repräsentativen Demokratie ganz stark mit einem Mangel an kollektiver Zuversicht zusammenhängt. Personen, die sehr pessimistisch sind, was das Gemeinwesen angeht, tendieren dazu Populisten zu wählen. Diese „Bach-runter-Stimmung“ ist gefährlich. Viele Konflikte in unserer Gesellschaft drehen sich nicht so sehr um Güter in der Gegenwart, sondern um Aussichten auf Zukünfte. Ein plausibles Beispiel ist der ältere, relativ wohlhabende und arrivierte Mann, der Ressentiments gegenüber Flüchtlingen hegt. Womöglich ist das ein verborgener Konflikt um Zukünfte, um Zuversicht, denn er mag in der Gegenwart viele Vorteile haben, aber was er nicht hat, ist Grund zur Zuversicht. Und genau den haben Migrantinnen; sie haben sozusagen die Zeit auf ihrer Seite.

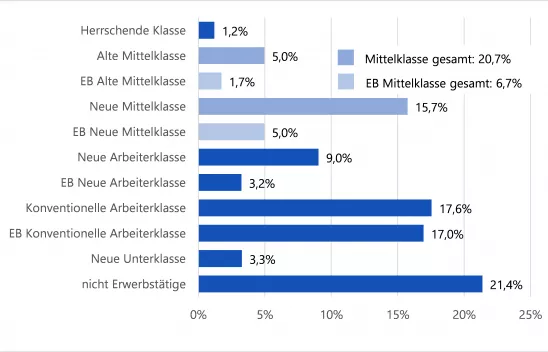

Aus dieser Perspektive werden manche Konflikte noch einmal anders lesbar. Dass die politische Auseinandersetzung so scharf geworden ist, ist dann vielleicht Ausdruck einer gewissen Verknappung von Zuversicht. Dies ist ja bereits von anderen beschrieben worden: Viele Menschen haben das Gefühl, nicht mehr in einem Aufzug zu stehen, der mehr oder weniger alle mit nach oben nimmt, sondern in einem wackeligen Boot, aus dem man herauszufallen droht.

Woran liegt das denn? Woher kommt diese Überforderung mit Zukunft?

Mir scheint, manche politischen Ideen passen einfach nicht mehr in die Gegenwart. Wir haben ja lange gehört, für Zuversicht oder Hoffnung seien die Religionsgemeinschaften zuständig. Die Politik soll sich entsprechend – ganz liberal gedacht – aus unseren Lebensplänen heraushalten: Ein jeder und eine jede ist für die jeweilige individuelle Zukunft allein verantwortlich. Als Gegenreaktion auf religiöse oder nationalistische Zukunftskollektivierung war diese Vorstellung ja durchaus plausibel, eine Errungenschaft der Moderne. Aber die Privatisierung der Zukünfte wird problematisch, wenn unsere Zukunft durch Prozesse gefährdet wird, die wir – erkennbar – nicht individuell lösen können: Migration, Pandemien und vor allem das Klimaproblem. Die oberen „1 Prozent“ mögen diesen Herausforderungen begegnen, indem sie sich Villen in Neuseeland kaufen. Aber alle anderen stellen zu Recht die Frage nach der kollektiven Zuversicht.

Was ist mit Zuversicht gemeint und wie soll Zukunft durch politisches, also gemeinsames und verbindliches Entscheiden wieder erobert werden?

Was ich mit Zuversicht meine, ist eine rational unterlegte Form einer positiv erwarteten Zukunft. In der politischen Rhetorik wird immer wieder Hoffnung versprochen. Hoffnung war ein zentraler Begriff von Olaf Scholz im Wahlkampf. Diese Rhetorik ist auch eng mit Barack Obama verbunden. Auch Emmanuel Macron lieferte mit „En Marche!“ diese Vorwärtsrhetorik. Gerade die großartige Rhetorik birgt dann aber die Gefahr einer Fallhöhe.

„Zuversicht“ oder „Zukünfte“ wären im Kontrast dazu plausibel, durch Institutionen, Verfahren, Strukturen unterlegte Formen von positiven Zukunftserwartungen. Was mir unter demokratischen Zukünften vorschwebt, ist daher nicht so sehr Utopie oder Vision, wo immer die Gefahr besteht, dass die rationale Überlegung verloren geht zugunsten eines vagen Eindrucks, dass irgendwann etwas ganz Tolles in der Zukunft geschehen werde. Interessanter finde ich die konkreten Mechanismen: Finanzinstrumente, Bausparpläne, Infrastrukturprojekte et cetera, also Phänomene der Materialisierung von Zuversicht.

Die Zukünfte sind aber nicht gleich verteilt. Ist nicht der Sozialstaat der zentrale Zukunftsgenerator angesichts von Ungleichheit und ökonomischen Unsicherheiten?

Ja, durchaus. Die Frage ist nur: Wie geht das? Man hat ja immer wieder argumentiert, der Sozialstaat sollte nicht bloß dazu dienen, die Leute zu versorgen und damit im schlimmsten Fall einfach ruhig zu stellen: Man gibt Almosen, nimmt aber Zuversicht. Er sollte vielmehr eine aktivierende Funktion haben. Aber diese funktioniert natürlich nur, wenn die Menschen tatsächlich „eine Perspektive haben“, also plausible Gründe für Zuversicht. Um es ganz klar zu sagen: Elendsvermeidung durch Umverteilung von Geld ist wichtig. Aber ebenso wichtig scheint es mir, auch Zukunftsaussichten und „Perspektive“ neu zu verteilen.

Der skandalöse Punkt liegt ja darin, dass bei einer extremen Ungleichverteilung manche Leute für ihre Zuversicht gar nichts mehr machen müssen, und andere Leute machen können, was sie wollen und kommen trotzdem nicht vom Fleck – und haben dann aus guten Gründen gerade keine Zuversicht. Wenn man aus dieser Perspektivierung neu über Sozialpolitik nachdenkt, dann kommt man aus der rein gegenwartsbezogenen Debatte heraus und kann über die Frage streiten, welchen Anspruch wir auf Zukünfte haben, wie sich dieser Anspruch materialisiert.

Sie schlagen ein staatlich bereitgestelltes Grundvermögen vor, das man im Alter von 18 Jahren erhält. Ist das eine Sozialpolitik der Zuversicht?

Ich denke gerade bei Leitzinsen, Schuldverhältnissen, Fragen der Vermögensbildung sieht man das Wechselverhältnis von materieller und ideeller Seite sehr gut: Vermieter*innen haben die Zeit immer auf ihrer Seite, Mieter*innen immer gegen sich. Ein Grundvermögen als Fonds für jede*n Bürger*in finde ich vor diesem Hintergrund plausibel. Rund ein Drittel der Bevölkerung hat nach Schätzungen überhaupt keine Rücklagen. Das bedeutet für den Fall, dass die Waschmaschine kaputt geht oder sonst irgendetwas Unvorhergesehenes passiert, sofort eine finanzielle Schieflage entsteht. Wie soll man da Optimismus entwickeln? Insofern glaube ich, dass ein Grundvermögen ein erster, wichtiger und sinnvoller Schritt wäre. Im Moment ist es ja so: Staatsschulden wirken wie eine Umverteilung von Zukünften: Wer vermögend ist und dem Staat sein Geld leiht, hat die Zukunft auf seiner Seite. Alle anderen haben die Zukunft gegen sich.

Aber wichtiger wäre vielleicht noch „future literacy“, zukunftspolitische Kompetenz, zu vermitteln. Also nicht nur den Leuten das Geld in die Hand zu drücken, sondern sie auch anzuleiten und mit Strukturen zu versehen, die es erlauben, von diesem Grundstock aus weiter zu agieren, ihn angemessen und sinnvoll zu nutzen und zu investieren. Die lange Niedrigzinsphase hat die Umverteilung von Zukunft verstärkt. Diejenigen, die viel Geld hatten, konnten sich dann noch mehr billiges Geld leihen und risikointensiv investieren, während diejenigen, die sehr wenig Geld gespart hatten, vor der Wahl standen, entweder zuzuschauen, wie die Inflation es auffrisst oder sich trotzdem in volatile Investitionen zu wagen und dann im Zweifelsfall auf die Nase zu fallen. Wir brauchen so etwas wie die Bausparpläne, die in den 1980er Jahren noch nahegelegt haben: Ja, es gibt eine langfristige Perspektive, es gibt einen Plan, einen zuverlässigen Weg. Mit Bürgerfonds könnte man eine Sicherheit nach unten schaffen, also den Totalausfall absichern oder sinnvolle Renditen oder Steigerungen ermöglichen.

Sie empfehlen auch eine neue Kinderpolitik und sprechen von einem Willkommenspaket. Was umfasst dieses Paket, das Zuversicht und das Vermögen, die Zukunft bewältigen zu wollen, schon bei Kindern steigern soll?

Ja, solche Willkommenspakete gibt es bereits, zumindest symbolisch. Die baden-württembergische Landeshauptstadt Stuttgart zum Beispiel vergibt ein solches Paket. Insofern ist die Idee nicht neu. Wir sollten darüber nachdenken, woran es liegt, dass in vielen hochentwickelten westlichen Demokratien das Interesse am Kinderkriegen so gering ist. Und natürlich ist der Klimawandel ein Argument – und viele andere Argumente gibt es auch. Zudem ist aber das Gefühl entscheidend, dass Kinder und Kindererziehung als individuelle „Zukünfte“ erscheinen. Man müsste schon auf symbolischer Ebene klarmachen können, dass wir als Gesellschaft insgesamt Kinder haben und nicht nur einzelne Menschen als Privatpersonen.

Es gibt ja auch gute Gründe, nicht zuversichtlich zu sein, man denke nur an die Klimaentwicklung: Das 1,5 Grad-Ziel wird höchst wahrscheinlich nicht einzuhalten sein, wenn die Klimaforschung nicht völlig falschliegt. Mit Fragen der Klima- und Umweltpolitik haben Sie sich in einem zweiten Buch befasst, das gerade erschienen ist: „Nachhaltigkeit und Demokratie. Eine politische Theorie“. Was folgt aus dem Nachhaltigkeitsgedanken für die Sozialpolitik?

Ja, die beiden Themen hängen natürlich eng zusammen. Denn das Klimaproblem ist natürlich das drängendste Zukunftsproblem. Und ich denke an diesem Beispiel wird auch besonders gut deutlich, warum die Privatisierung unserer Zukünfte unplausibel ist: Klimaschutz ist kein sinnvolles privates Projekt. Auch wenn man sich natürlich auch selbst engagieren kann, ist doch klar, dass wir nur gemeinsam halbwegs heil ins postkarbone Zeitalter kommen. Dies aber bedeutet: Wir brauchen einen Plan. Mir scheint, dass wir bisweilen die Planlosigkeit regelrecht zum Programm erhoben und das berühmte „Fahren auf Sicht“ zur Tugend erklärt haben. Aus Furcht vor der Planwirtschaft sind wir in der Planlosigkeit gelandet.

Republikanische Antworten auf die Klimakrise sind dabei sehr viel plausibler als liberale, die die Verantwortung an die Privatleute delegieren. In Frankreich, wo wir ja bereits eine Dürre- und Wasserkrise haben, lässt sich das sehr gut beobachten. Gefragt ist dort ein „nationaler Wasserplan“. Man muss sich plötzlich darüber verständigen, welche Formen von Wassernutzung priorisiert wird. Das kommt natürlich auch auf uns zu. Wasser als öffentliche, gemeinsame Sache, als res publica im wortwörtlichen Sinne ist dabei sicher erst der Anfang.

Mehr Klarheit, mehr Planung, mehr Mechanismen der Vorhersehbarkeit würde der Zukunft dann auch den Charakter des Diffusen nehmen. Dann kann sich die „Angst“ vor der Zukunft in eine leichter erträgliche und stärker rational eingehegte „Furcht“ transformieren.

Jetzt soll der Staat auch noch für die Zuversicht zuständig sein, ist das nicht ein bisschen zu viel?

Das ist natürlich der klassische liberale Einwand: Aus einer liberalen Sicht würde man sagen müssen: Bitte, lieber Staat, bleib‘ bei deinen Leisten – Hoffnung ist Privatsache und Zuversicht auch. Aber wir sind mittlerweile in einer anderen Situation, nicht nur was die Klimakrise angeht, sondern auch was die psychische Zerrüttung ganzer Gesellschaften betrifft. In den USA läuft die Debatte über die sogenannte „Mental Health Crisis“ bei jungen Erwachsenen. Wenn man sich die Daten anschaut, ist es wirklich erschreckend, wie deprimiert viele junge Amerikaner*innen sind. Das lässt sich auch nicht durch eine gesteigerte Sensibilität wegerklären. Es geht um immer mehr 10-jährige Kinder mit Suizidgefährdung. Eine Demokratie steht angesichts dieser Situation vor der Aufgabe zu überlegen, wie man dazu beitragen kann, dass mehr Menschen das Gefühl haben, die Zukunft sei nicht etwas, das auf uns zurollt und das wir gar nicht kontrollieren, sondern im besten Fall überleben können, sondern vielmehr etwas, das wir gestalten, etwas, das wir auch wollen. Ich fürchte nur so vermeidet man, dass sich Nostalgie politisch in Bewegungen niederschlägt, die „zurück“ wollen, zurück ins British Empire oder in eine Zeit, in der die USA noch „great“ oder Deutschland noch „normal“ war. Es geht auch um einen ideenpolitischen Kampf gegen populistische Nostalgie.

Ihre Überlegungen zur Sozialpolitik basieren, das hatten Sie gerade ja angedeutet, auf der Unterscheidung zwischen einem „republikanischen Demokratiemodell“ und seinem Gegenstück, dem „liberalen Demokratiemodell“.

Ja, diese Unterscheidung ist natürlich komplex und umstritten. Sehr holzschnittartig könnte man sagen: Liberale Demokratietheorien gehen zunächst vom Individuum aus. Sie wollen die Freiheit, verstanden als Ungebundenheit des Individuums, maximieren. Und sie verstehen demokratische, kollektiv bindende Entscheidungen dann als legitim, wenn diese den privaten Raum des Individuums unangetastet lassen und damit auch dasjenige, was man klassischerweise die Idee des guten Lebens nennt, der privaten Verfügungsgewalt von Individuen überlassen. Klassische liberale Theorien fangen beim Individuum und seinen Rechten an und errichten dann über Vertragskonstruktionen eine gerechte oder faire Gesellschaft. Republikanische Modelle argumentieren anders. Sie gehen davon aus, dass bei der Aggregation von Interessen nicht nur eine Art Aufrechnung stattfindet, sondern dass hier tatsächlich ein qualitativer Sprung geschieht: Das Gemeinwohl ist mehr als das Ergebnis eines bloßen Aufaddierens von individuellen Interessen. Das führt dazu, dass im republikanischen Modell der demokratische Prozess uns als Bürger*innen nicht unangetastet lässt, sondern wir in unseren Präferenzen auch verändert werden. Wir lernen etwas im demokratischen Prozess. Das ist nicht trivial! Denn im liberalen Modell gehen wir mit unseren Präferenzen auf den Markt, versuchen sie durchzusetzen, was mal gelingt, mal nicht. Aber der Markt verändert unsere Präferenzen nicht. Wenn wir uns indes den demokratischen Prozess republikanisch als einen Bildungsprozess vorstellen, dann müssen wir davon ausgehen, dass wir darin in gewisser Weise auch belehrt werden. Kollektiv bindende Entscheidungen sind dann aus republikanischer Sicht legitim, wenn sie sich auf eine möglichst breite Legitimationsbasis berufen können. Mit dieser starken Legitimation darf demokratisches Entscheiden auch die Grenze zwischen öffentlich und privat oder politisch und privat immer wieder neu definieren – und dabei auch eine neue Sozialpolitik der Zukunft und Zuversicht gestalten. Dass wir also – beispielsweise in der Klimapolitik – beständig über Dinge diskutieren, seien es Inlandsflüge oder unser Fleischkonsum, die unser früher mal privat zu sein schienen, ist aus republikanischer Sicht ganz normal.

Felix Heidenreich 2023, Eine Sozialpolitik der Zuversicht, in: sozialpolitikblog, 03.08.2023, https://difis.org/blog/eine-sozialpolitik-der-zuversicht-73 Zurück zur Übersicht

PD Dr. Felix Heidenreich, Politikwissenschaftlicher und Philosoph, ist wissenschaftlicher Koordinator am Internationalen Zentrum für Kultur- und Technikforschung (IZKT) der Universität Stuttgart. In seinem jüngst erschienenen Buch "Die Zukunft der Demokratie: Wie Hoffnung politisch wird" befasst er sich damit, wie fehlende Zuversicht, Demokratie gefährdet.

Bildnachweis: Julia Ochs